Let's Go興福寺☆

☆秋の関西ブログ☆

奈良に来たなら必ず訪れると決めているのが『興福寺』。

と言ってもこちらも訪れるのは、約10年ぶり。

まずは境内案内を確認。

「国宝」「重要文化財」はじめ「寺宝・文化財」など一点一点丁寧に鑑賞していたらここで1日過ごせそうなほど見どころ満載、敷地広大。

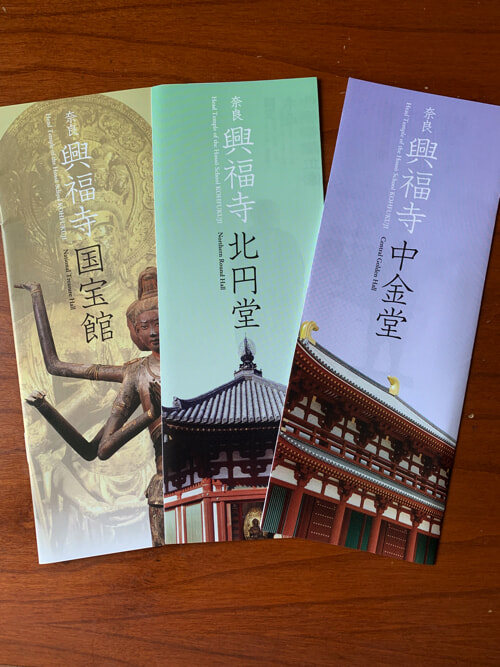

という訳で今回は、「中金堂」「南円堂」「北円堂」「国宝館」を巡りました。

興福寺の詳細についてご興味がある方はオフィシャルサイトをご確認ください→ https://www.kohfukuji.com

ここではいつも通りざっくりと。

法相宗の大本山である興福寺は、天智天皇8年(669)中臣鎌足(藤原鎌足)の夫人・鏡女王(かがみのおおきみ)が、夫の病気平癒を祈って建立した山階(やましな)寺が起源とされています。

奈良時代に平城京およびその周辺に存在して朝廷の保護を受けた7つの官寺「南都七大寺」のひとつで、藤原氏の氏寺として隆盛、寺勢を拡大。

<中金堂>

藤原氏...なんだか久しぶりに聞いた日本史には欠かせぬ、奈良・平安時代に権力を掌握し、摂関政治を司った高級貴族。

そんな藤原氏の華やいだ時代を思いながら、まずは不動のセンターポジション的な「中金堂」から鑑賞スタート。

中金堂は興福寺伽藍の中心になる最も重要な建物で、創建者は当時の日本の律令制度をまとめ、藤原氏の栄光の基礎を築いた藤原不比等。

とにかく広々なスペースに平城京のスケールを体で感じた瞬間。

ふわ〜っと吹いてきた風がとても気持ち良く、気分は万葉人。

金色の本尊・釈迦如来坐像。

本尊を四方から囲むようにしてお護りする4躰の仏像、国宝・四天王立像。

基本的には興福寺内の仏像等は撮影禁止のため、オフィシャルサイトをご参照ください。

<南円堂>

「南円堂」は、弘仁4年(813)に藤原冬嗣が父の内麻呂(うちまろ)追善のために建立した八角円堂。

「西国三十三所」の第九番札所として人々の参拝が多い御堂。

西国三十三所とは、近畿エリア2府5県にまたがる33箇所の寺院のの観音菩薩を巡礼するもの。

四国お遍路よりも古く、日本最古の巡礼の道といわれてるそうです。

この御堂には、運慶の父、康慶一門が鎌倉初期に作った本尊の不空羂索観音坐像(国宝)、四天王立像(国宝)、法相六祖坐像(国宝)が安置されています。

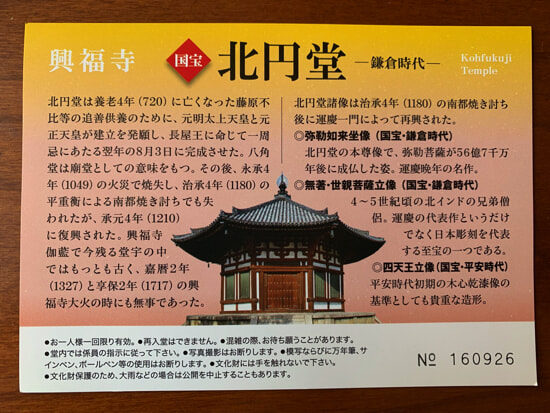

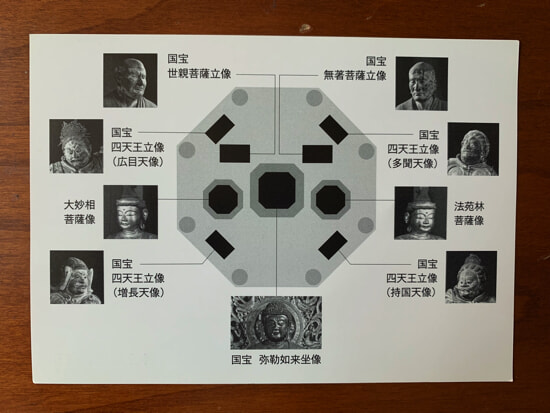

今回は、ラッキーなことに「南円堂」の後に「北円堂」にも入ることができました。

日本に現存する八角円堂のうち最も美しい御堂とも言われる、興福寺の創建者藤原不比等の1周忌にあたる養老5年(721)に元明・元正天皇が、長屋王に命じて建てさせたもの。

普段内部は非公開ですが、春と秋に特別開扉が行われ、今回タイミングよく秋の特別開扉☆

そんなチケットは思い出アルバムに。

運慶一門の手による本尊の木造弥勒如来坐像(国宝)、木造無著・世親菩薩立像(国宝)、四天王立像(国宝)を安置。

ここまでどこへ入っても人が少なく、静かにゆっくりと鑑賞することができ、それもまたとても贅沢なひと時でした。

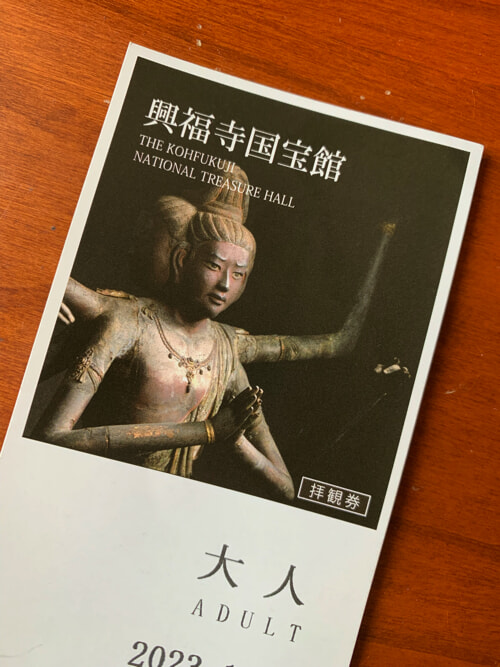

この日、修学旅行生などで一瞬、一番人が多かったのが、「国宝館」。

僧侶が集団で食事をする食堂(じきどう)が建てられていた場所に、昭和34年に鉄筋コンクリート造りの耐火式宝物収蔵庫として建てられたもの。

興福寺の歴史を伝える仏像彫刻や絵画、工芸品、典籍・古文書、歴史資料・考古遺物などが収蔵されています。

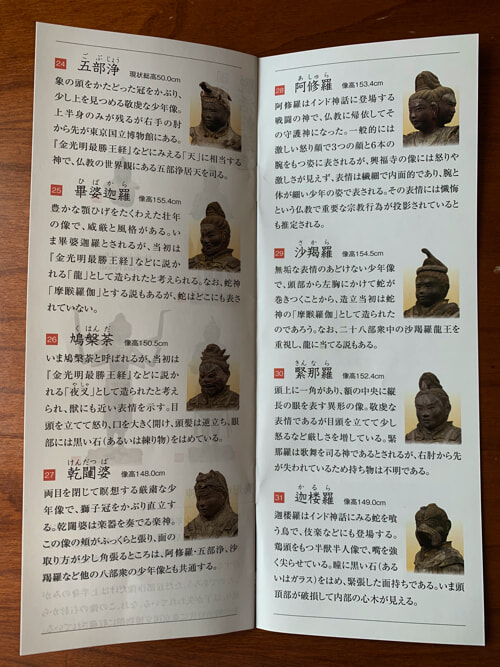

八部衆立像(国宝)、十大弟子立像(国宝)、金剛力士像(国宝)天燈鬼立像、竜燈鬼立像など、国宝多数で観るべきものは目白押し。

夫「俺が一番好きなお方です!」

K「阿修羅ね...」

インド神話に登場する戦闘の神で、仏教に帰依してその守護神になった阿修羅。

一般的には激しい怒り顔で3つの顔と6本の腕を持つ姿ですが、興福寺の像には怒りや激しさが見えず、表情は繊細で内面的、腕が細く少年の姿。

手にしたパンフレットによると、その表情には懺悔という仏教で重要な宗教行為が投影されているとも推定されるそう。

そんな阿修羅を含む八部衆立像(インド神話に登場する8人の神様)は、一躰一躰がとても個性的で、見飽きないものでした。

驚くのは、再四の火災にも関わらず8躰全てが奇跡に現存しているところ。

さすが神!と思った次第。

ちなみに只今「五重塔」は明治時代以来120年ぶりとなる大規模な保存修理工事中。

夫「やっぱりここ(興福寺)はイイ!」

K「本当にイイよね〜。流れてる空気がなんていうか、ものすごく気持ちいいよね」

秋の興福寺、大満喫しました!

<info>

法相宗大本山 興福寺

奈良県奈良市登大路町48

*****おまけのパリ*****

深まる秋。

ARCHIVE

MONTHLY