いざ答志島へ☆

初めてのやって来た三重県・伊勢志摩エリア。

お伊勢詣りの後は、どこで何する?と家族会議で検討した結果、離島に行ってみよう!なことになりました。

というわけで、三重県鳥羽市にある『答志島』(とうしじま)へ!

『答志島』(とうしじま)は、伊勢湾に浮かぶ鳥羽諸島の一つで、鳥羽港からフェリーで約20分の距離にあります。

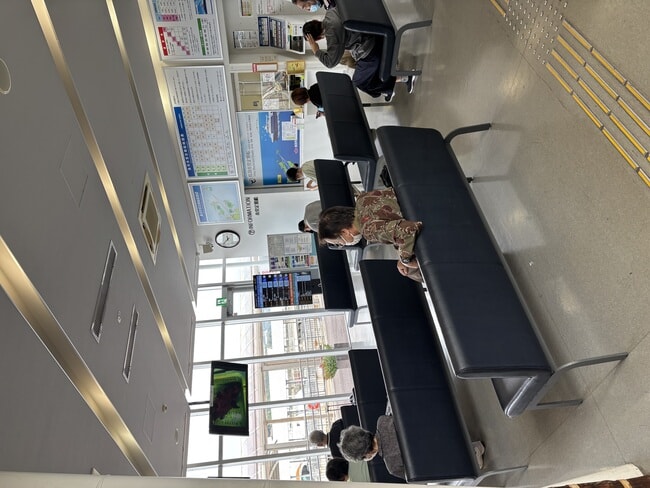

待合室でのんびりフェリーを待つ。

ツーリストの姿はほとんどなく、地元の人たち。

この匂い、この雰囲気、どこかにちょっと似てる?!

この匂い、この雰囲気、どこかにちょっと似てる?!

と思い出したのは、イタリア・ヴェネツアへ向かう時の船着場。

が、フェリーは、ヴェネツィアの雰囲気はなかった...。

でもなんだか楽しげ♬

答志島は、東西6kmの細長い島で、3つの集落がある三重県最大の離島。

温暖な気候と美しい自然、豊かな漁業資源で知られる漁業が盛んな島です。

そういえば、おはらい町でランチを楽しんだ浜与本店も答志島発でした。

(関連記事→https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/post-1924.html)

こうしてフェリーに乗るのも久しぶり。

船酔い皆無の私は、そこそこ揺れても問題無し。

と言ってもこの日は、秋晴れて穏やかな海だったので、デッキに出て潮風に吹かれながら短い船旅を楽しみました。

気持ちいーー\(^^)/

島が見えてきました。

もうすぐ到着。

答志島は、伊勢湾と熊野灘に面しているため、魚介類が豊富で、漁業が主な産業です。

特にアジ、タイ、タコ、伊勢エビなどが水揚げされ、新鮮な海産物を味わうことができると聞き、そんな新鮮魚介をおもいっきり堪能すべく答志島行きを決めた次第。

今回お世話になる旅館のお迎えの車に乗り込んで、まずは旅館へ。

荷物を起き、ひと休みした後に夕暮れ前の島の散策に繰り出しました。

夏には海水浴客で賑わうという海岸。

干物の干し網が広がる漁師町の風情。

気持ちよく感じたのは、すれ違う地元の中学生たちが皆、明るい笑顔で元気に「こんにちは!」と挨拶してくれること。

しかも集団下校で、みんな仲が良さそう。

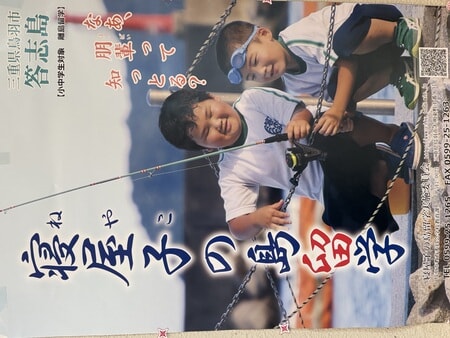

そういえば、フェリーの待合室にこんなポスターがありました。

それで知った、この島には「寝屋子制度」という無形民俗文化財があること。

(以下、島のショットとともに寝屋子制度について)

寝屋子制度とは、中学校を卒業した男子数名(5~6名)を「寝屋親」と呼ばれる地域の 世話役が預かり、面倒をみる家を「寝屋」、世話をやかれる男子を「寝屋子」と呼ぶ。寝屋親の家の一室を借りて寝泊まりさせ、戸籍上のつながりのない者同士が、実の親子・兄弟のように絆を深める制度。最近は両方をまとめて寝屋子という。

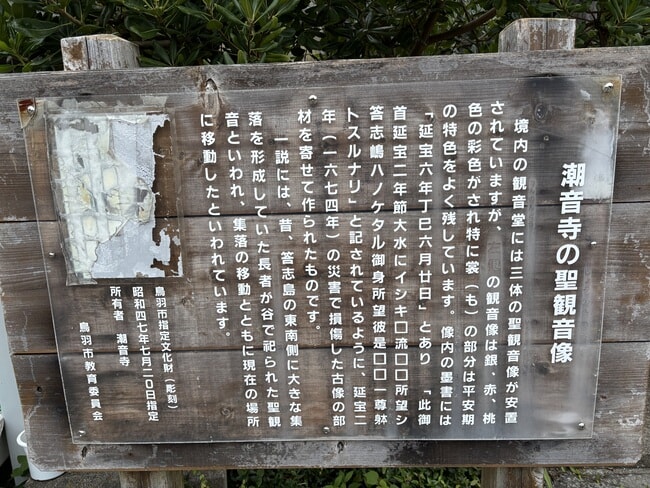

(旅館の人に教えてもらったお寺「潮音寺」をお参り)

その起源は諸説あるそうですが、広く知られているのは、九鬼水軍(戦国時代に志摩国を本拠として九鬼氏が率いた強力な水軍)で船の漕ぎ手をすばやく集めるためという説。

なんともユニークな制度!と気になり、ちょっと調べてみました。

(Wikipediaより↓)

以前は島の全員が寝屋子に入っていたが、近年では主に長男が寝屋子に入る。

日常生活全てを寝屋子で過ごすのではなく、夕食などを家庭で済ませた後に漁業を学んだり、村祭りのときに大切な役目を任されたりするために、かつては毎日夕食後に集まっていたが、現在では金曜日の夜に集まる。

(潮音寺には、は3つの聖観音菩薩を安置する観音堂があり、平安、鎌倉、室町時代の仏像を一緒に見ることができる珍しいお寺です)

寝屋子は、メンバーの誰かが結婚すると解散する。

寝屋子が解散しても、メンバー同士は朋友会または寝屋子兄弟という関係となり、その後も生涯にわたって強い絆で結ばれると。

隣人さえ知らない都会の生活とは異なる今に残る地域社会の制度を知り、ちょっと驚きました。

隣人さえ知らない都会の生活とは異なる今に残る地域社会の制度を知り、ちょっと驚きました。

漁業を中心とした島の経済を支える仕組みであり、そこに暮らす人との繋がりとして大切な制度なのだろうと思います。

ふと昔見ていた離島が舞台のドラマを思い出しましたけど、きっとここにはドラマ以上にドラマな日常があるのでしょう。

1時間ほどの島散歩ですっかり腹ペコになり、旅館に戻りました。

さて、今回はどんなお宿?

続く。

*****プチッとトーキョー*****

ハロウィン女子会で盛り上がった夜☆

ARCHIVE

MONTHLY