フェルメールとは誰か☆

パリの1枚。

パリ1区チュイルリー公園の朝。

今頃の時期からパリの朝ランはどんどん寒くなる一方…。

でも燃えるような朝焼けに出会うその寒さも一瞬忘れてしまう。

******

先月初めに上野の森美術館で「フェルメール展」を観賞したのも記憶に新しいところ。

(関連ブログ→ https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/post-924.html )

そんな中での先週、好きな小説家・原田マハさんがヨハネス・フェルメールについて語るという講演会「フェルメールとは誰か 画家の視点・小説家の視点」があると知り聴きに行ってきました。

こういった講演会は面白くてあっという間に終わるか、どうにも眠くなるかキッパリどちらか?!

居眠り常習犯な私は後者かと思いきや、のっけから原田さんのお話が面白く、ご本人も仰っていたけれど話題がどんどん本題からそれるものの、最後はきっちり本題に戻すという巧みな話術で欠伸の暇などない興味深い、あっという間の約1時間半でした。

まず講演の最初に登場したのは、原田さんの最も好きだというオランダ・ハーグにあるマウリッツハイス美術館が擁する門外不出の「デルフトの眺望」。

運河と市壁に囲まれた都市デルフトをスヒー川の対岸から眺めた図。

が、感性乏しい私にはこの絵のどのへんか魅力なのか…?

と思いましたが、講演会の最後にはその理由が少し理解できました。

(「士官と笑う女」マウリッツハイス美術館)

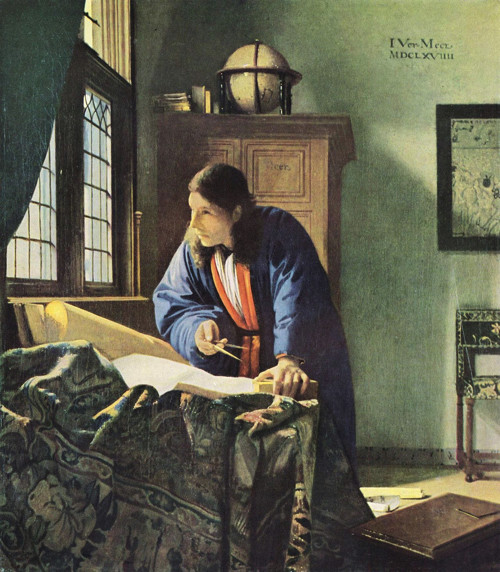

オランダ絵画の全盛期17世紀に生きたフェルメールは謎が多く、とにかく作品数が少ない。

生涯に描いた作品は70点くらいと推測され、現在確認されてるのはわずか35点。

そんな寡作な画家だったこともあり18世紀には忘れ去られてしまう。

(「ディアナとニンフたち」マウリッツハイス美術館)

美術史から消えること150年。からの〜復活。

こんな風に一度消えて再び現れるということが小説家には面白くてたまらないのだそう。

確かに想像力を掻き立てられるし、その復活劇は美術に限らずどんな分野でもドラマチック☆

(「中断された音楽の稽古」NY フリック・コレクション)

先月の展覧会を観ても思ったけれど、フェルメール作品のほとんどはサイズが小さい。

単にちまちま描くのが好きだったのかぐらいに思っていたけれど、原田さんの解説で知りました。

17世紀までの絵画は王侯貴族のためのもので、それはリッチな対象をリッチに描き、彼らの所有欲を満たすものだったけれど、18世紀のオランダは商業で財を成した商人、一般人が絵画を買い求めるようになり、その納税は家の間口の大きさを計って決められていたそう。

なので人々は正面の間口は小さく、うなぎの寝床のように奥行きのある細長い家にして税金対策をしたそうな。

となると小さな間口から搬入し狭い階段を運べるよう作品は小さめに。

(「婦人と召使」NY フリック・コレクション)

そして絵画のテーマも時代とともにリアルな現実を描きたいという画家が現れ始める。

フェルメールが忘れられること150年、その魅力を再評価したのが19世紀フランスの美術評論家、テオフィル・トレ=ビュルガーによって。

「フェルメールとはデルフトのスフィンクス(謎)だ!」

とかいう名言も残しておられると。

謎が多い画家、そこを「スフィンクス」と表現されるあたりが確かに萌える♡

(「合奏」)

当時フェルメール作品を5点所持していたそうですが、この「合奏」もその一枚。

本作は1990年に所蔵先の美術館から盗まれ、現在も行方不明でFBIが操作中。

きっともう世には出てこない気がするのですが、今頃誰のどんな部屋に飾られているのか…。

(「恋文」アムステルダム国立美術館)

(このちょっと引き気味な視線で、家政婦は見た!的な構図は妙技)

さて、そのテオフィル・トレ=ビュルガーによってフェルメールの絵が再評価された理由の1つは「近代性」。

小さな絵の中には光の粒子が詰まっているようで、それは思わず近寄って見たくなるもの。

描かれるテーマはいずれも私達の日常生活に連なるもので、ある瞬間を切り取ったカメラ的な構図はまさにモダニティ。

いかにもいかにもなポーズをモデルに取られせたり、わざとらしさ、作ったカメラ目線、仰々しさがまるでない。

(「真珠の耳飾りの女」マウリッツハイス美術館)

最も有名と思われるこの「真珠の耳飾りの女」は下唇の向かってやや右側に光りが当たってルージュが白く反射しているのですが、そのほんの少しのライトがあるだけで彼女に一気に生気を与えられて…。

この子が誰で、どんな瞬間だったのかと謎めくところがまた魅力。

(「レースを編む女」 パリ・ルーヴル美術館」)

ルーヴル美術館が所蔵するこの1枚はとても小さな作品で、しかも私のこれまでの経験ではいつ行ってもこの絵の前に人だかりなどなく、足を止める人もまばら。

なので思いきり独占気分で鑑賞できます。

最後にもう一度「デルフトの眺望」を見てみることに。

改めてこの絵の主役は何か?と問えば、港町ではなく雲。

なのに雲は上でカットアウト。

こんな風にカットアウトするのは、以前のブログでも述べましたけど今時のお洒落インスタに通じる?!

浮雲の動きを追い、背景の建物が手前より明るくなっていたり、手前の川岸の砂の粒々した質感など、とても細かい描写で描かれた風景画だったのです。

(「地理学者」フランクフルト・シュテーデル美術館)

最後に本講演でとても印象的に残った言葉は、

「いい絵はいつ見ても新鮮。 他の似たようなものと比べると段違い。それは残酷なまでの対比である!」

それは絵画に限らないな、と。

そこそこ素敵なもの、今っぽいものは巷に溢れているけれど、本当に良きものの隣りに置かれると空虚に劣って映る。

似たようなものと並べることで改めてその良さが突き抜けていることを思い知らされることは多いけれど、それはそこそこ素敵なものにとっては残酷な仕打ち。

益々原田マハさんのファンになると同時に、改めてフェルメールの作品を鑑賞したくなった講演会でした。

ARCHIVE

MONTHLY