ポスターにも注目!

「六本木クロッシング2010展」

デザイン・ジャーナル 2010.03.24

森美術館「六本木クロッシング2010展」が先週末、開幕しました。「日本のアートシーンで起こっていること」を3年に一度紹介する展覧会で、今年で3回目。今回とても嬉しいのは、私が気になっていた若手作家が何名も含まれていること。キュレーター・チームの皆様、彼らの力作をよくぞ集めてくださいました!

Photo © Noriko Kawakami (会場風景も)

Photo © Noriko Kawakami (会場風景も)

キュレーター・チームの思いは、展覧会のサブタイトルからも伝わってきます。

「芸術は可能か?」----アーティストグループ、ダムタイプの古橋悌二さんがHIV感染で他界する2年前、1993年のことばです。バブル経済が崩壊した当時の日本で、アートが社会に及ぼす影響やアートの可能性に触れたことばが、15年後のいま、展覧会タイトルに。それも、世界全体がグレーに沈んでいる時代の問いかけとして......これは気になる。

キュレーターのひとり、近藤健一さん(森美術館アソシエイト・キュレーター)に、先月、企画趣旨をうかがう機会がありました。意欲満々の近藤さんの説明は実に明快です。

「社会状況や経済状況は不安定、アートバブルも崩壊してしまったいま、私たちは何を考えるべきでしょうか。あらためて、アートの本質や可能性を探りたいのです」。

会場から。ストリートアートも含む本展。キュレーター・チーム(木ノ下智恵子、窪田研二、近藤健一)のお墨つき、HITOTZUKI [Kami+Sasu]の作品。スケートボーダーでもある Kamiと交流のあるスケートボーダーたちのライヴセッションも、ここで。

会場から。ストリートアートも含む本展。キュレーター・チーム(木ノ下智恵子、窪田研二、近藤健一)のお墨つき、HITOTZUKI [Kami+Sasu]の作品。スケートボーダーでもある Kamiと交流のあるスケートボーダーたちのライヴセッションも、ここで。

参加作家は20組。雑誌『フィガロ ジャポン』の特集にも登場くださっているロンドン在住の米田知子さんも、新作を出展しています。若手作家が多いなか、最年少は1985年生まれの八幡亜樹さん。うわさに聞いていた作品『ミチコ教会』(ノンフィクションかフィクションかが最後までわからない約30分の映像です)を本展で目にできるのも嬉しい。

キラキラ光る写真のようで、実は刺繍だったりする青山 悟さんの作品。小さな入り口を見逃してほしくない、雨宮庸介さんの謎の部屋......ドキドキさせられる作品ばかりですが、まずは会場エントランス、現代社会に対して鋭い目を向ける照屋勇賢さんの作品から、時間の許す限り、鑑賞ください。会場の最後に待っているのは、ダムタイプが1995年に公演した『S/N』の記録映像上映です。

会場から。手前は宇治野宗輝のサウンド・スカルプチャー『THE BALLAD OF BACKYARD』。クルマのワイパーを始め、軽快な動きとその音を体感ください。奥は「殴り合いのケンカ?」と思うほど、体をはったパフォーマンスを繰り広げるcontact Gonzoの作品。ノマド的な生活を送る彼ら。山好きのメンバーのライフスタイルを表わす小屋も。

会場から。手前は宇治野宗輝のサウンド・スカルプチャー『THE BALLAD OF BACKYARD』。クルマのワイパーを始め、軽快な動きとその音を体感ください。奥は「殴り合いのケンカ?」と思うほど、体をはったパフォーマンスを繰り広げるcontact Gonzoの作品。ノマド的な生活を送る彼ら。山好きのメンバーのライフスタイルを表わす小屋も。

照屋勇賢『告知--森』2005年。ソロモン・R・グッゲンハイム美術館、ニューヨーク。本展会場では、ブランドのショッピングバッグにも樹が......。

照屋勇賢『告知--森』2005年。ソロモン・R・グッゲンハイム美術館、ニューヨーク。本展会場では、ブランドのショッピングバッグにも樹が......。

こうした力の入った作品にあわせて、紹介したいものがあります。ポスターを始めとする展覧会のグラフィックデザインです。

というのも、デザイナーの選定にあたって展覧会のポスターコンペが行われたのです。4名の推薦人が各々ひとり、日本の若手デザイナーを推薦。指名された4名が公開プレゼンテーションに参加し、審査員(キュレーターのひとり木ノ下さん、デザインのプロ、永井一史さんと水野 学さん、森美術館館長の南條史生さん)が1案を決定するというもの。

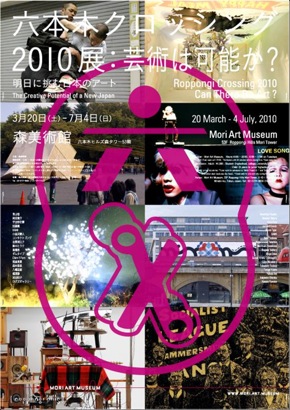

公開プレゼンは昨年11月、200名を超える来場者の前に登場したデザイナーは、池田享史さん、梅沢 篤さん、徳田祐司さん、古川哲哉さんでした。ある記号を活かしたデザイン(池田)、街ゆく人々の姿をとりいれたデザイン(梅沢)、過去2回のポスターで登場していた「X」をあえて用いたデザイン(徳田)、ドットの視覚効果を活かしたデザイン(古川)など、どれもレベルの高い作品から審査員が選んだのは池田作品です。

Design: Takafumi Ikeda, Photo: Courtesy of Mori Art Museum

Design: Takafumi Ikeda, Photo: Courtesy of Mori Art Museum

コンペの結果選ばれた池田享史さんのポスター案。並べて貼れば「!」の連続に。

ちなみにこのコンペ、梅沢さんはタカナノリユキさんの推薦、徳田さんは廣村正彰さんの推薦、古川さんは近藤一弥さんの推薦。手に汗にぎるコンペだったのです。

Photo © design service

Photo © design service

1975年北九州市生まれの池田さん。活動はhttp://www.designservice.jp/ に

池田さん、推薦人は実は私です......と自分が関わったプロジェクトの話になってしまいますが、経緯にも少々触れておきましょう。美術館からコンペの話があったとき、私の頭にはすぐ、数名が浮かびました。期待に応えてくれることは当然ながら、私自身が興奮してしまうほどの作品を見せてくれる人物は? と真剣に、冷静に考えたのです。

「きっかけは、フジテレビ。」のグラフィックも手がけていた池田さん。キャラクターを活かしたデザインも多く、昨年見せてもらった作品にも、バンクーバー五輪の日本リュージュチーム応援のためのかわいいクマのキャラクターがあったり......。

同時に、どのプロジェクトでも明快で強いメッセージとなっているのは、池田さんの力。彼ならきっと、企画の意図をくみつつ本人の思いも込めてくれるはず、と期待しました。

カタログやオリジナルグッズでも「!」マーク。

カタログやオリジナルグッズでも「!」マーク。

選ばれた池田さんのポスターデザインでは、「!」マークが跳ねています。

すばらしいアートに出会ったときの驚きや興奮、感動、発見。「!」という心の動きこそが、「芸術は可能か?」に対する答である、と考えたのだとか。

さらに池田さんは、他の案も提案していました。ここではそれら2つの案を、特別に紹介しましょう。ひとつは、六本木の「六」とクロッシングの「X」からつくった「ロゴ」を中央に配したデザイン。「3年に1度開催される展覧会。オリンピックの五輪マークのように、開催を象徴するマークをつくるのはどうでしょうか!」との考えです。

Design: Takafumi Ikeda, Photo: Courtesy of Mori Art Museum

Design: Takafumi Ikeda, Photo: Courtesy of Mori Art Museum

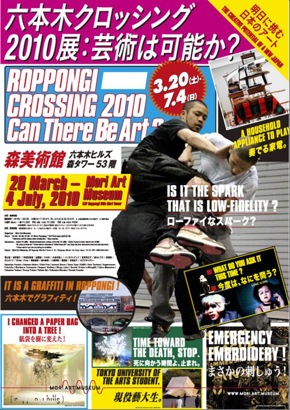

もう1案。「最先端のアートはニュース!」と、ニュース性をコンセプトとした新聞風。新聞......といっても、スポーツ新聞やゴシップ誌?! と思うほどに写真や文字がにぎやかに配され、ピンク、黄、青という色彩の組み合わせもなにやら過激ですが、森美術館によると、ライヴ感に包まれたこちら"新聞"案も、審査員の評価が高かったそう。

Design: Takafumi Ikeda, Photo: Courtesy of Mori Art Museum

Design: Takafumi Ikeda, Photo: Courtesy of Mori Art Museum

他3名の力作をここで紹介できないのは残念ですが、ポスター案決定に至るこうしたユニークなプロセスも、六本木クロッシング2010展の問いのひとつなのです。

「デザインコンペでは、『デザインは可能か?』とも問われているように感じていました」と池田さんは言っていました。"可能性"に全身で向かうクリエイターがいて、結果として力強い表現を見せてくれる。そして私はあらためて、「!」と確信するのです。

Design: Takafumi Ikeda, Photo: Courtesy of Mori Art Museum

Design: Takafumi Ikeda, Photo: Courtesy of Mori Art Museum

「!」は連鎖するように広がり、社会に影響も及ぼしていく。そう期待するのは楽観的すぎるでしょうか。でも、すべては問いから始まるもの。皆さんも日々「?」や「!」を。

「六本木クロッシング2010展:芸術は可能か?」

7月4日まで、森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

3月27日(土)〜3月28日(日)早朝まで、六本木の美術館や展覧会スペース、商店街などが眠らずアートのイベントを行う「六本木アートナイト」。

An art exhibition has just started at the Mori Art Museum in Tokyo, titled "Roppongi Crossing 2010: Can There Be Art?" Roppongi Crossing is a series of exhibitions, that has been held once every three years since 2004, featuring Japanese artists. This year, a strong subtitle conveys the question posed by three curators--Chieko Kinoshita, Kenji Kubo and Kenichi Kondo--about the possibilities of art as relates to society.

"Can There Be Art," were the words of Teiji Furuhashi, a member of Dumb Type. Furuhashi died of AIDS in 1995, the time of the collapse of the economic bubble in Japan. Kondo, one of the three curators, says that, "Now, the global situation of society and the economy is volatile; also, the art bubble has burst. What kinds of things should we consider now? We curators would like to re explore every possibility of art and its essence." They selected a total of twenty groups and individuals for this exhibition, and most of them being young, emerging talent--including some street artists.

Another interesting part of this exhibition was the process for deciding on a poster design. They had a design competition involving four young Japanese designers. At the start, the museum asked four people to recommend one designer each, and the nominees --Takafumi Ikeda, Atsushi Umezawa, Yuji Tokuda, and Tetsuya Furukawa--took part in a public presentation last November. The judges--Chieko Kinoshita, Kazufumi Nagai, Manabu Mizuno, and Fumio Nanjyo--selected one design by Takafumi Ikeda. (In that process, I had participated as one of the four people asked to recommend designers.)

Ikeda designed a poster characterized by the exclamation mark. This mark is his answer to the curators' question, Can There Be Art ? For the design competition, he also proposed other two designs that did not make the final cut. One is the 3rd photograph from the bottom. He created original symbol from a combination of the Chinese character, 六(Roku from Roppongi)and the letter X (crossing). The other is the 2nd from the bottom, a tabloid-like design demonstrating his contention that art is news.

Ikeda said that "If people can have some strong impression or moving experience of art, we can believe in its possibilities. ...When I joined this competition, I felt that I was also being asked Can There Be Design?" Not only in terms of art but also about design, we can believe in that possibility if passionate creators keep their hard striving toward the future.

http://www.mori.art.museum/contents/roppongix2010/index.html

Noriko Kawakami

ジャーナリスト

デザイン誌「AXIS」編集部を経て独立。デザイン、アートを中心に取材、執筆を行うほか、デザイン展覧会の企画、キュレーションも手がける。21_21 DESIGN SIGHTアソシエイトディレクターとして同館の展覧会企画も。

http://norikokawakami.jp

instagram: @noriko_kawakami