ベックが『カラーズ』を制作しながら決意したこと

Music Sketch 2017.12.27

最新アルバム『カラーズ』を発表したベックのインタビューを、先日発売になった『フィガロジャポン』最新号(2018年2月号)に掲載したが、インタビュー時にベックが取材時間をオーバーしても喋り続けていたことは、現在のポップ・ミュージックの在り方、そしてそこへの自身の関わり方、存在意義だった。本誌に掲載できなかった部分を紹介したい。

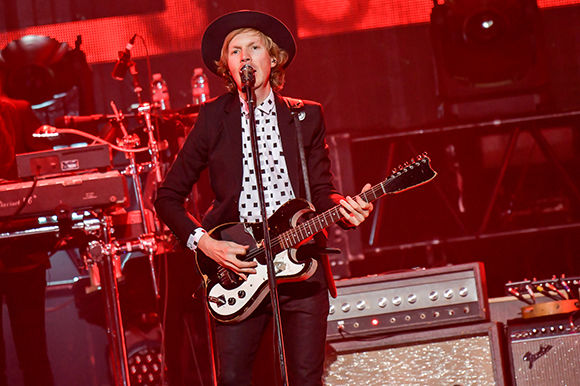

大盛況だった10月23日の日本武道館公演。衣装はお気に入りのサンローラン。Photo:Kazumichi Kokei

■ 音楽にマジックを見つけたい。それが自分の仕事。

アルバムに収録された「ドリームス」がMGMTを想起させると話したところ、「この曲のインスピレーションになったのは、60年代のガレージロック。そして、MGMTよりもブラーかな。ブラーと4年くらい前に南米ツアーをして、彼らの素晴らしいショウに感動したんだ。だから影響があるとしたら、ブリットポップだね」と話し、この会話から以下のように展開していった。

「WOW」

― いま、興味があるのはどんな音楽ですか?

ベック(以下B):いまアメリカで占めているのは、DJを主体としたヒップホップやエレクトロニック・ミュージックばかりだろう? ロックはラップに比べてそれほどまで聴かれない。だから僕のようなソングライター、ロック・ミュージシャンにとっては奇妙な時期なんだ。ポップ・ミュージックは変わっていっている。僕は60年代の音楽やブリットポップ、ギター・サウンドなどからアイディアを持ってきて、ダンス・トラックに入れるのが好きなんだけどね。

― ケミカル・ブラザースやM83などともコラボレーションしていますよね?

B:ケミカル・ブラザースとの曲はエレクトロだね。曲はあるけどリリースしていない。なぜなら僕のショウはライヴバンドを使っているから、エレクトロニックな音楽をやるとしたらDJが必要になってくるしね。

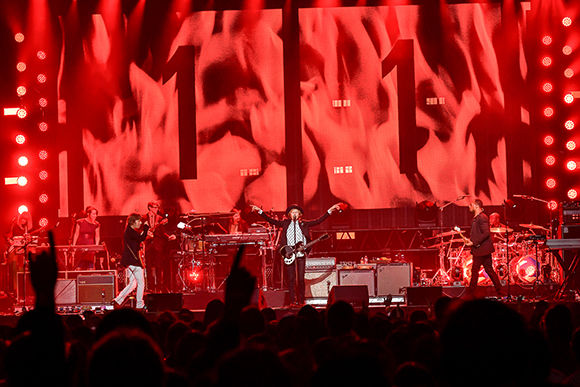

映像とのコラボも含め、エンタメ性の高い華やかなステージングで魅了。Photo:Kazumichi Kokei

― 実験的なものも含めて、さまざまな音楽を作ったり、プロデュースしたりしていますが、ベックを最もワクワクさせてくれるものの源は何ですか?

B:僕の周りにあるすべてだね。その中でも僕は歌が好き。曲を作ることにワクワクしていて、それがライフワークになっている。常に上を目指して良い曲を作ろうとしているけど、そこが一番難しい。どうしたら素敵な曲ができるのか、どうしたらいい出来になるのか、実現するのに100個のアイデアを投入するんだ。

(中略)

― では、落ち込んでいた時も音楽に救われているという?

B:そうだね。みんな人生のストーリーを持っている。そんな中で僕は音楽に出逢えてラッキーだと思っている。だからこそ、音楽にマジックを見つけたい。それが自分の仕事だしね。音楽を人に関わらせることで、一瞬にして君を過去に戻して君がどんな人なのかを思い出させたり、子供の頃の楽しかったことなど思い出させたりできるだろう? プリンスやビートルズのような偉大な音楽は、ラジオから流れてきただけで、当時のフィーリングを僕にもたらしてくれるし、家族と同様に美しいところへ戻してくれるからね。

「Up All Night」

― そういう意味でもデヴィット・ボウイやプリンスの死はショックだったのではないですか? 特にボウイの曲「Sound and Vision」をあなたは総勢170人ほどのミュージシャンを率いてカヴァーしていましたし。

B:何年か前にバンドのメンバーと“未だこういうヒーローが残っていることって大事だよね”と話していたら、こんなことになってしまって。自分としては“彼らが存在していることは当たり前だなと思っていちゃいけないんだな”と痛感したよ。“未だミック・ジャガーやボブ・ディランが残ってくれている現状に感謝しながら音楽を楽しんでいかないといけないよな”って思っていたんだ。

■ 音楽は変化することで前進していくしかない。

― では最後に、今後どういう活動をしていきたいですか?

B:不思議だよね。なぜモダン・ミュージックがこういう状況になっているのかは、僕も理解している。思うに、こういうiPhoneや様々なデバイスが僕らの生活を乗っ取ってしまった以上、心理的に次の世代はこの電話の見た目のような音の音楽に惹かれるようになるんじゃないかな。わかる? “曲を聴く感覚がiPhoneを眺めているのと同じだ”ということ。おそらくラジオや車や、あるいはヴァイナルのLPのような音を求めた世代もあるんだろう。だから、長く音楽を作っているうちに音楽は変動するものだから、音楽の中心部に自分のバンドがいたはずが、音楽の方が移動していってしまうということはあるわけで。となると、ミュージシャンとしては自分が何をやろうとしているのか、なぜやり続けているのか、を考えざるを得なくなるんだよね。

僕も何年か費やして決断しようとしたんだろうな。音楽プロデューサーに徹するべきなんじゃないか、パフォーマーであるべきではないのでは、と。でも、たぶん僕は演じることが好きなんだと思う。それに、音楽は変化することで前進していくしかないんだし、そのなかで忘れられていくものもあるだろうけど、やっぱり僕には自分なりに生かし続ける努力をしてきた発想がいくつかあって、その先に未来があるかも?と考える。すべてが失われるわけじゃないんじゃないか、ってね(苦笑)。

「Colors」

■ 僕もプリンスたちの役割を継承していきたいと考えている。

B:もちろんいまが1968年ではないことも、1982年ではないこともわかっている。ただ、同時にああいう、いまとは違う魔力を一部維持することもできるんじゃないかな。さらには、それを永らえさせる術を見つけ出すことも。音楽って、スタイル的なところも少しあるだろ? ファッションみたいな。しばらく誰もがパンツをこういうふうにはいていたところに、“待てよ、こういうはき方もあるんじゃないか?”と言う人が出てきて、“なるほど”とみんなが気づく。そういう進化が常にある。だから、文化に様々なものが盛り込まれていくそのミックスの一部であろうとすること自体は興味深い。

僕はそもそも音楽ファンで、音楽をよく知っているつもりだ。だから自分では、『ルーザー』を1曲だけでも……、デルタ・ブルースという古いブルース・ギターを使った曲をポップス系のラジオで流すことができただけでも、やり遂げた感はものすごく大きかったんだ。あれで若いバンドが“へぇ〜、ブルースって面白いな”と思ってくれて、その10年後にはブルースを取り入れたバンドがたくさん出てきた。願わくば、もっとそういう音楽を作っていかれれば、別に最初からすべて自分で創作したものではなくても、そこにある何かを生かし続けていければ……、とも思うよね。

そういえばデヴィッド・ボウイの音楽には1950年代的なものがあったよね。きっと、そのおかげで僕や僕世代は50年代を楽しめるようになったんだよ。いわば、彼が僕らのためにそれを翻訳してくれたような。あとプリンス! 僕はジェームス・ブラウンやスライ&ザ・ファミリー・ストーンの全盛期に育ってはいないから、僕にとってプリンスは、それを取り挙げて、現代風にしてくれた人。プリンスを聴きながら育ち、後に遡って“そうか、スライ・ストーンか、ジミ・ヘンドリックスか、なるほどね”と、そういう繋ぎ役だったんだ。そういう役割って、大事だと思う。だから僕も大好きな音楽のために、その役割を継承していきたいと考えているんだ。

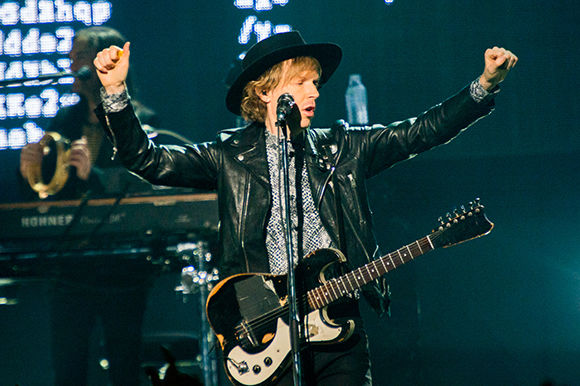

10月24日東京・新木場Studio Coast公演はベックを間近に見られる貴重なライヴとあって、熱狂的ファンが集まった。Photo:Tadamasa Iguchi

***

いつもゆっくりと喋るベックが、最後の質問には発言を挟む間もないほど一気に語っていた。『カラーズ』は前作『モーニング・フェイズ』(2014年)よりも前に作り始めていたものの、共同プロデュースを頼んだ盟友グレッグ・カースティンの都合やミキシング等に時間が掛かって、リリースが当初よりもかなり遅れてしまった。しかしその分、音楽と向き合って考える時間が取れて良かったという。そして“デヴィッド・ボウイやプリンスのように、良き音楽を翻訳するかのように継承してくれたミュージシャンに自分も在りたい”と、意識を新たにしたという。

『カラーズ』はそのベックが目指した最高級のポップ・アルバムであり、たとえDJがどんなジャンルの音楽を流そうと、その中へ馴染んでいける魅力に溢れている。「これは決してパーティ・アルバムではないし、楽しいだけのアルバムでもない。“いろんなことがあっても、いま、生きていることを喜び、祝福しよう”という考え方が明瞭に打ち出されている作品はないような気がするから、そういう内容のアルバムにしたかったんだ」と話していたベック。私は2018年の幕開けはこのアルバム『カラーズ』で迎えたいと考えている。

今年のベストアルバムとの呼び声も高い傑作『COLORS』

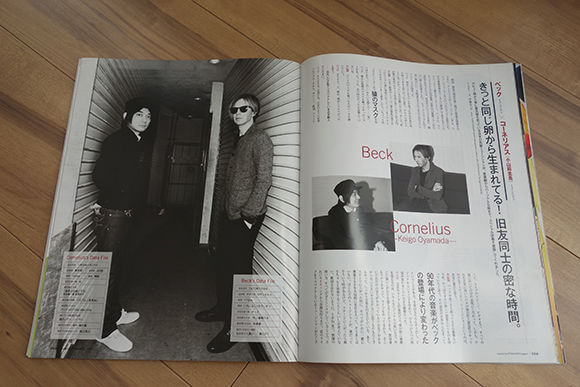

日本武道館公演のヴェリースペシャルゲストを務めたコーネリアスとベックは、『フィガロジャポン』2009年5月20日号での企画で対談。懐かしい記事!

*To Be Continued

音楽&映画ジャーナリスト/編集者

これまで『フィガロジャポン』やモード誌などで取材、対談、原稿執筆、書籍の編集を担当。CD解説原稿や、選曲・番組構成、イベントや音楽プロデュースなども。また、デヴィッド・ボウイ、マドンナ、ビョーク、レディオヘッドはじめ、国内外のアーティストに多数取材。日本ポピュラー音楽学会会員。

ブログ:MUSIC DIARY 24/7

連載:Music Sketch

X:@natsumiitoh