多言語オペラ『ナターシャ』――地獄と希望を描く最先端舞台。

Music Sketch 2025.08.13

環境破壊や気候変動が人類にも多大な影響を及ぼしているいま、舞台芸術はどこまでその危機を映し出せるのか。新国立劇場が世界に向けて日本から発信する新作オペラ『ナターシャ』は、日本語やドイツ語、ウクライナ語をはじめとする多言語や最新音響技術も駆使し、圧倒的な舞台美術や映像とともに"現代の地獄"を描き出す。酸性雨、プラスチック汚染、洪水、山林火災、旱魃......現実に起きた災厄を背景に、ふたりの登場人物が希望を探し求める旅に出る。環境問題を芸術に昇華させたその試みは、観客に何を訴えかけるのか。

細川俊夫は、人の心の奥に隠れている壮大な「音の海」のことを、作曲している時にいつも想定しているという。

世界に発信する日本の現代オペラ。

日本を代表する現代オペラとして創作された『ナターシャ』は、台本、音楽、舞台美術、映像が緊密に結びついた総合芸術だ。プラスチック汚染や異常気象など、現代文明がもたらした環境破壊を象徴する"七つの地獄"を、多言語(最大36言語)を響かせながら描き、主人公のナターシャとアラト、"メフィストの孫"に導かれ、それらの地獄を巡りながら、文化や言葉の壁を越えて希望を探す。

(左から)新国立劇場オペラ芸術監督・指揮担当の大野和士、作家で台本担当の多和田葉子、作曲家・細川俊夫。

構想は2019年、新国立劇場オペラ芸術監督・大野和士の呼びかけで始まった。作曲は細川俊夫、台本は多和田葉子が担当。ドイツを活動拠点とする多和田は、ドイツでは戯曲集を発表するなど、小説や戯曲で環境破壊について鋭く描いてきた作家。ダンテの『神曲』の翻訳プロジェクトにかかわった経験から「現代にも地獄が存在する」と考え、環境破壊をテーマに初めてオペラの台本を執筆した。当初はウクライナ出身のナターシャが日本人のアラトと出会う設定で進めていたが、その間に世界情勢が大きく変化。そのため政治色を薄めるためにウクライナ色を抑え、普遍性を重視した。2023年に台本が完成し、約1年半をかけて作曲された。

森林地獄のシーン。手前左がアラト(山下裕賀)、中央がメフィストの孫(クリスティアン・ミードル)、手前右がナターシャ(イルゼ・エーレンス)。

---fadeinpager---

海から始まるナターシャとアラトの旅。

物語は、チェルノブイリと福島を想起させるかのように、故郷を失った難民のナターシャ(ソプラノ)と自分自身を見失い居場所を無くしたアラト(メゾソプラノ)が、ドイツ語圏の海岸で出会う場面から幕を開ける。オープニングの「海が嘆いている」場面では、36言語の「海」という囁きが響き、オーケストラと合唱、海の音や電子音響が重なり合う。そしてナターシャは、海の響きを人間の言葉に翻訳するシャーマン的存在でもある。ふたりは"メフィストの孫"に導かれ、現代の「七つの地獄」へと足を踏み入れる。

快楽地獄のシーン。手前左ポップ歌手A(森谷真理)、手前右ポップ歌手B(冨平安希子)、サクソフォン奏者(大石将紀)、ギター奏者(山田 岳)。

同じ難民でも、ナターシャは芯が強くて道を切り開いていく女性として、アラトは流されやすく葛藤しながらも、ナターシャの中に希望の光を見出し、成長する青年として登場する。"メフィストの孫"は、悪を象徴しつつも悪魔にはなりきれず、最終的にはふたりを正しい方向へ導くトリック・スター的な存在だ。

洪水地獄のシーン。お互いの言語はわからなくても、歌を交わしながら繋がりが強くなっていくアラトとナターシャ。

七つの地獄と現実の災禍。

七つの地獄は、それぞれ現実の災害や環境問題を背景に描かれている。最初に訪れる「森林地獄[エレメントは木:以下同]」は、1980年代のドイツで酸性雨によって森が枯れた記憶を呼び起こす、荒廃した樹海。「快楽地獄[プラスチック]」では、太平洋のマイクロプラスチック汚染が暗示され、安価で大量に消費される快楽の裏にプラスチックによる環境破壊が潜むことを突きつける。「洪水地獄[水]」は、2004年スマトラ島沖地震や2011年東日本大震災の津波を想起させ、圧倒的な水の渦の力を描く。「ビジネス地獄[コンクリート]」では、金儲け主義が支配する構図を展開。「沼地獄[土]」は、"全ての生き物に平等を!"といった環境破壊や自由博愛をめぐるアジテーションが泥沼のように絡み合い、「炎上地獄[火]」では、アマゾン熱帯雨林からの山林火災が樹々や人間の煩悩を燃やし尽く。そして最後に訪れる「旱魃地獄[光]」は、ソマリアで2010年から続く旱魃の記憶を映し出す。地獄を巡る旅の果てには何が現れるのだろうか。

ビジネス地獄のシーン。地獄ごとの舞台装置の凝りようにも目を見張る。

---fadeinpager---

細川俊夫が挑む新感覚の音響世界。

細川俊夫にとって『ナターシャ』はオペラ8作目となり、世界に先駆けて日本で上演するのは初めてのこととなる。これまでも『松風』をはじめ、海を舞台にしたオペラや、能の"橋かがり"を意識した二言語の作品も製作してきた。"橋がかり"とは、亡霊が橋がかりを通って舞台の中央に現れ、橋がかりを通って帰っていくことで、あの世とこの世を繋ぐこと意味する。今回はナターシャとアラトを音のトンネルで"橋かがり"のようにして包み、さらに多和田の多言語もトンネル化し、新しい場所へ進もうとする姿を描いた。

大野和士のアイディアから生まれた"メフィストの孫"は、ゲーテの『ファウスト』からのインスピレーションと思われる。

シャーマニズムに興味を持つ細川は、「音楽も、この地と他のものを結ぶシャーマン的な性格を持つもの」と語っている。多和田の小説『飛魂』(1998年『群像』1月号初出)をシャーマン的作品と感じ取った細川は、「多和田はシャーマンだ」とまで言う。そしてこのオペラは能のようにあの世から主人公が"橋がかり"を通って戻ってくる魂の救済のドラマとし、シャーマンであるナターシャが歌うことで魂の救済を得るように、「魂を救うための音楽を作りたい」と願う。劇場内に20以上のスピーカーを設置して声を増幅させる効果を生み出し、その音のトンネルは観客をも他次元へ導いているかのようだ。

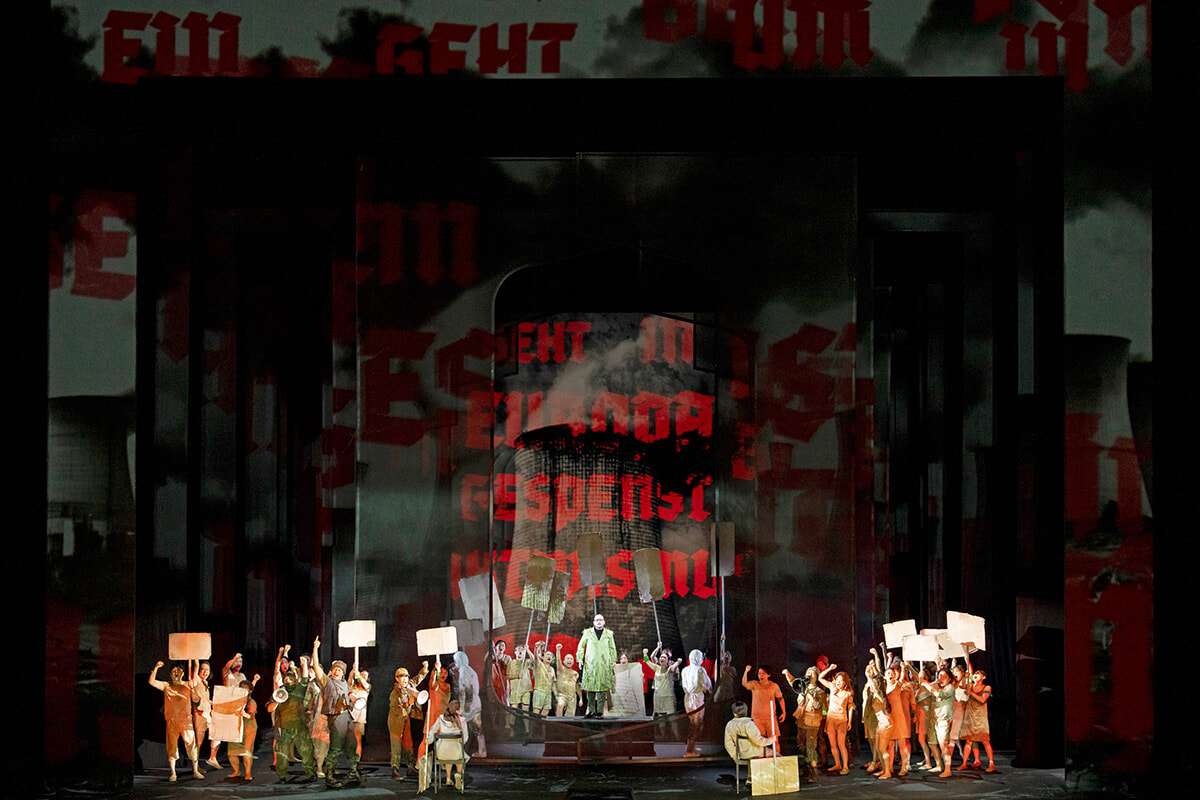

沼地獄のシーン。フランス革命をはじめ、多くのヨーロッパのデモ隊を想起させる。

『ナターシャ』で演奏されるのは無調の音楽がメインで、どの地獄でも反復しながら変化していくという共通点が見られる。コーラスでは印象的な冒頭のシーンをはじめ、文化の垣根を越える表現が音響的に展開され、2階の左右にも演奏家の席が用意されるなど、オーケストラ、合唱、電子音が周囲から飛び交い、会場全体が複合音響空間に包まれる。各地獄に対して多彩な手法が用いられ、「快楽地獄」ではプラスティックの紙を擦ることで打楽器のような音響効果を演出し、「ビジネス地獄」ではサックスやギターによるロック演奏、シンセサイザーによるミニマルミュージックを挿入。バリバリ、ギシギシといった擬音も使い、音とノイズがせめぎ合いながら場面を構築する。細川作品として初めて調性的表現が使用されたなかでも、最後のナターシャが直接的に訴えかけてくるハ短調の美しいアリアは、息を呑むように引き込まれてしまうシーンである。さらに「沈黙も作曲した」というほど、絶望から希望へと歩み出す展開は現実を忘れてしまうかのように幻想的で、魅了される。

炎上地獄のシーン。樹木だけではなく、人間の煩悩も燃やしていく。

---fadeinpager---

世界の俊英が手がける舞台美術と映像の融合。

細川は武満徹と大江健三郎による対談集『オペラをつくる』(1990年)のなかで、武満が構想していた"ポリヴァーバルな物語(異なる言語を使う人間が単純なものをつうじて一挙に理解の土台を作り、その共通のヴィジョンを見ることで、それぞれ違った立場や生き方をしている人間が結びつく)"から、今回の『ナターシャ』の最初のアイデアを得たという。そして作品は、音楽はもちろんのこと、小説も、詩も、美術も映画も参加する総合的な表現様式として完成させることを目指した。

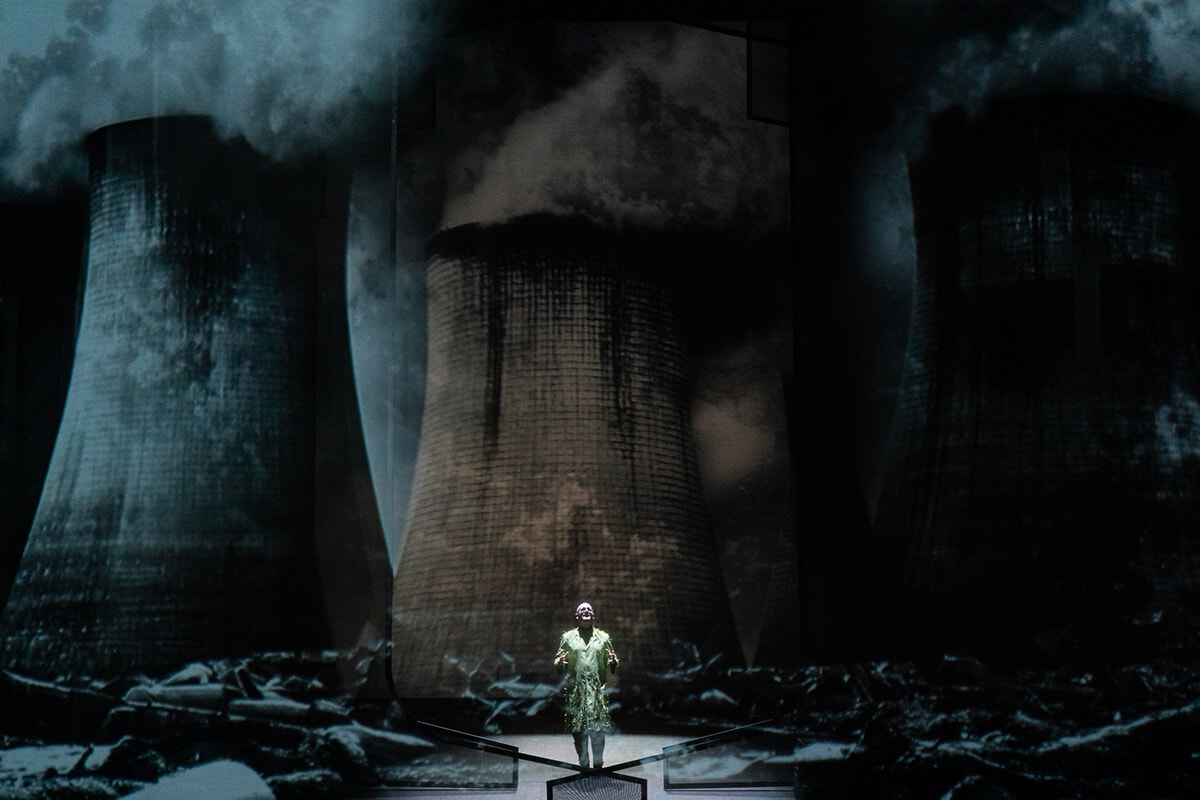

最後に訪れる旱魃地獄からの圧巻の展開。ぜひ劇場で体感していただきたい。

楽器の音色の色彩や、独唱や合唱に、水、炎、大都会の音など有馬純寿による電子音響が加わり、立体的な響きとなる。すべてにおいて実験的かつ挑戦的で、地獄を象徴するすり鉢状の構造をはじめ、波の揺らぎや木のない森など、映像と舞台が融合した没入感の強い舞台美術も素晴らしい。また、トンネルを視覚的にも演出していて圧倒される。演奏は東京フィルハーモニー交響楽団、コーラスは新国立劇場合唱団が担い、演出・美術はクリスティアン・レート、さらに美術はダニエル・ウンガー、映像はクレメンス・ヴァルターほか、海外からの俊英もそれぞれの分野を担当。現代の照明デザイナーでは最高峰と言われている、リック・フィッシャーの感性と技術も必見だ。大勢のスタッフがその場で作り上げる、この場でしか体感できない総合芸術の最先端と言っても過言ではないだろう。

『ナターシャ』は悪夢のような地獄巡りを通じて、観客に現実を突きつけ、生物も含めた他者や自然との関係を見つめ直させる。言語が違っても音楽を通してひとつとなる瞬間に、希望への扉が静かに開かれる。最後の最後まで瞬きするのが惜しいほど舞台に魅了されてしまうが、この作品は単なるオペラではなく、私たちが生きる世界の姿を映し出す鏡であり、未来への選択を迫る声でもあるのだ。そして余談ながら素晴らしさのあまり、ダンテの『神曲』には地獄でも天国でもない煉獄も描かれているため、もし煉獄を舞台にしたオペラであったら『ナターシャ』はどのような舞台になったか、そこも気になってしまった。

舞台を見ていることを忘れてしまうほど、観客も引き込まれていく。以上撮影:堀田力丸 提供:新国立劇場

台本 多和田葉子×作曲 細川俊夫

残りの公演日程

8月15日(金) 18:30開演

8月17日(日) 14:00開演 *託児室(キッズルーム「ドレミ」利用可能。

詳しくはHPへ

*To Be Continued

音楽&映画ジャーナリスト/編集者

これまで『フィガロジャポン』やモード誌などで取材、対談、原稿執筆、書籍の編集を担当。CD解説原稿や、選曲・番組構成、イベントや音楽プロデュースなども。また、デヴィッド・ボウイ、マドンナ、ビョーク、レディオヘッドはじめ、国内外のアーティストに多数取材。日本ポピュラー音楽学会会員。

ブログ:MUSIC DIARY 24/7

連載:Music Sketch

X:@natsumiitoh