音楽とメッセージを融合させた、ロジャー・ウォーターズの圧倒的ライヴ映像。

Music Sketch 2025.08.24

ロジャー・ウォーターズは、長きにわたってアートロック、プログレッシヴロックの枠を超えて活躍してきたイギリスのバンド、ピンク・フロイド(活動期間1965〜2014年)の中心人物だ(1985年に脱退)。ソロになってからもアグレッシヴに活動を続け、政治的発言が激しくなってきたことでも注目されている。メッセージ性の強い音楽に、毎回コンサートでの強烈な没入感のある舞台装置や映像も話題となり、あのマイリー・サイラスも「16歳の時にライヴを観て多大な影響を受けた」と話しているほど、世代やジャンルを超えて高く評価されてきた。

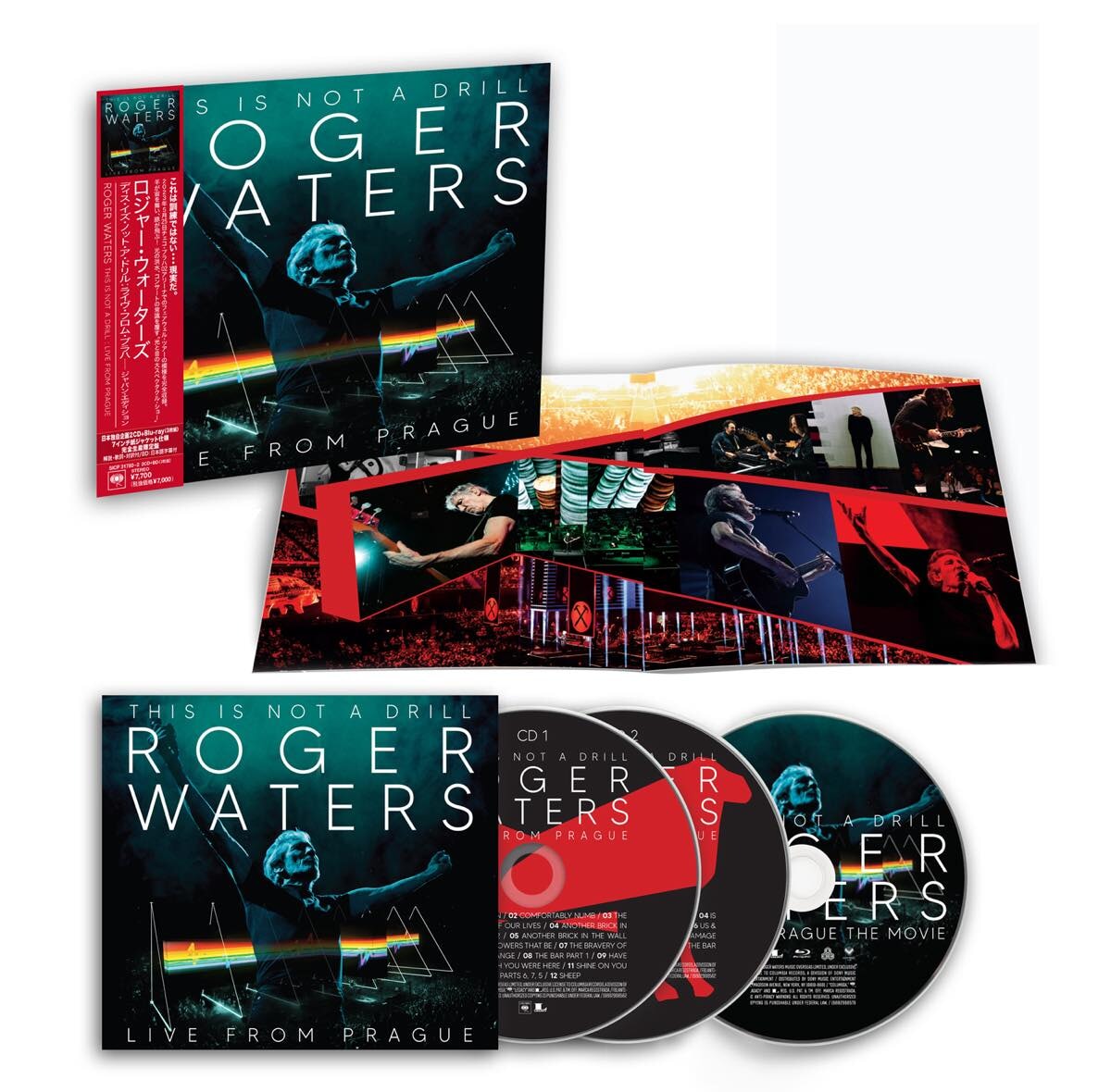

『ディス・イズ・ノット・ア・ドリル:ライヴ・フロム・プラハ』は2022年7月6日のアメリカはピッツバーグから開催されたワールドツアーのうち、23年5月25日にチェコ共和国プラハで開催されたO2アリーナ公演を収録したもの。この映画は日本を含め、この7月23日に世界で一斉に公開された。この度、映像作品として発売され、より詳細に彼が伝えたいメッセージを知ることができる。

40、50年前に発表した楽曲に、現在の戦争や事件の映像が怖いほどにハマる。

2020年1月に『This Is Not a Drill』と名付けられたツアーを発表した当初の予定では、アメリカでの最終公演は2020年の大統領選挙のちょうど1ヶ月前にあたる10月3日になるはずだった。しかしCovid-19の影響で2年ほど延期され、その間にロシアによるウクライナ侵攻が始まり、ツアー中にパレスチナ・イスラエル戦争が激化し、このコンサートが意図する"権力支配や企業支配によるディストピア社会を強烈に批判する"というメッセージがより強固になっていく。そもそもツアーの冒頭に現れる文言が、「人類の存亡を懸けて博愛の精神で戦う」「世界中の兄弟姉妹にこの映像を捧げる」とあり、「This is not a drill.これは現実だ」「ピンク・フロイドは好きでも、ロジャーの政治姿勢は我慢ならないという方はさっさとバーに消えてください」とまで言い切っている。

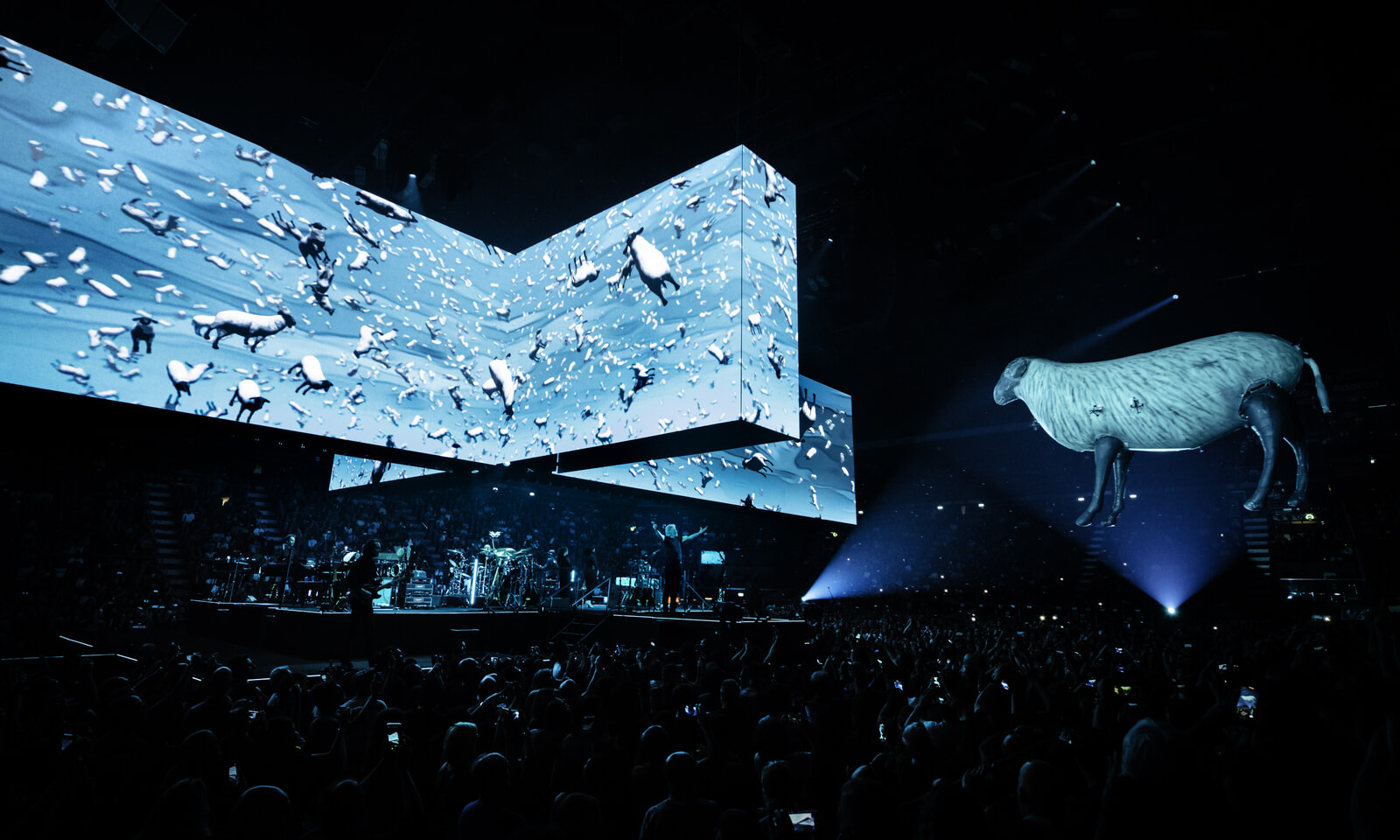

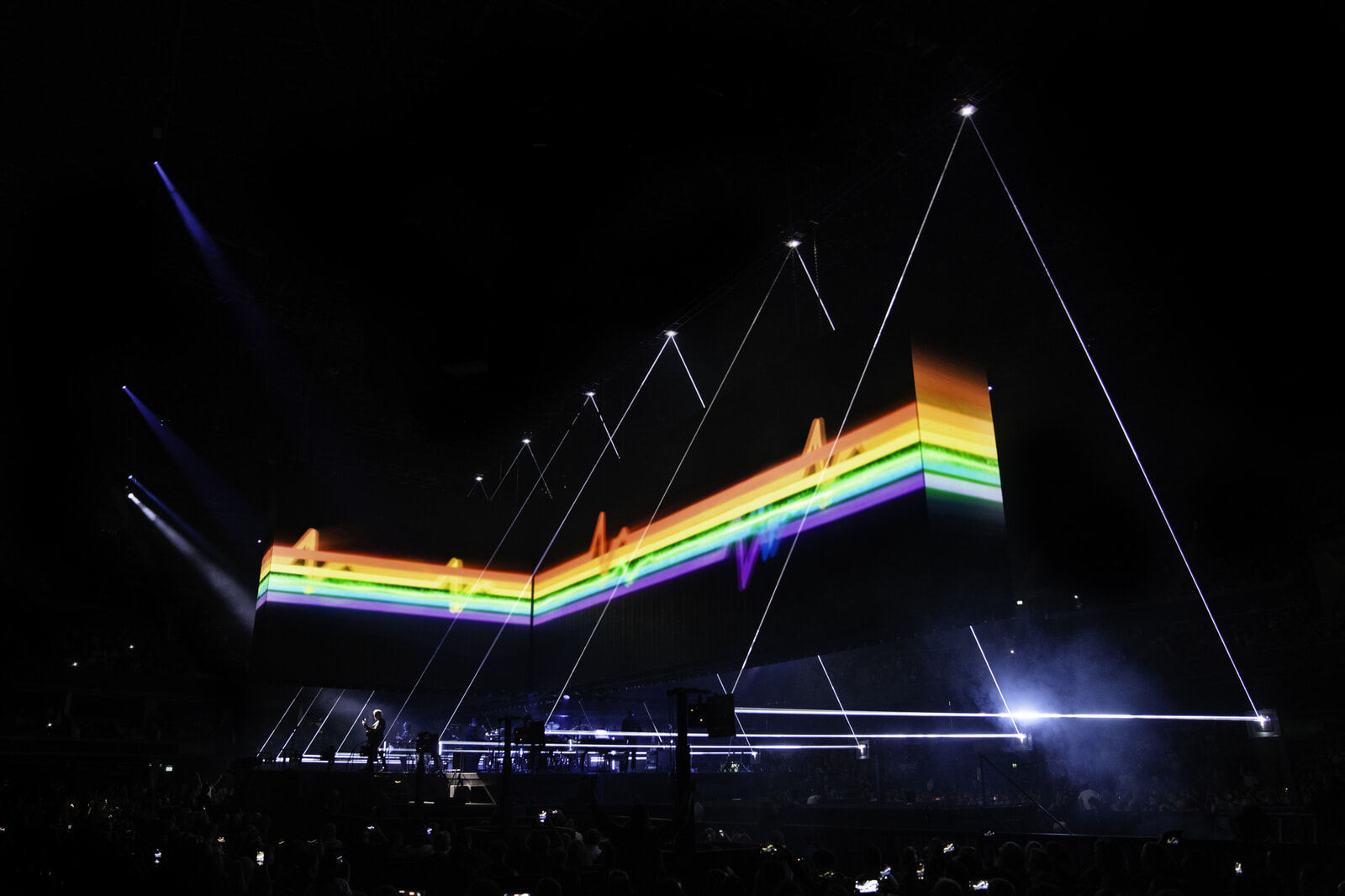

ロジャー・ウォーターズの「予知能力」「勇気ある撤退」といったソロ曲と、ピンク・フロイド時代の「あなたがここにいてほしい」「マネー」「アス・アンド・ゼム」といった名曲を新たなアレンジでうまく組み合わせているので、音楽的に存分に楽しめる。そして、何より圧倒されるのはそのステージセットだろう。ピンク・フロイド時代から豚が頭上を飛ぶなど、意味を持たせた舞台演出にも凝っていたが、ここでは会場を360度見渡せる中央にステージを設置し、その上にステージを十字に区切る巨大LEDスクリーンが登場、メッセージや戦地など現代の映像を映し出すことでリアリティを突きつけてくる。

試写室でこの映像作品を観た時に真っ先に感じたのは、40、50年も前に発表した楽曲なのに、先住民からの領土略奪や現在の戦争、Black Lives Matterのきっかけとなった事件といった映像が見事にハマっているという恐怖感。人類は進化することなく同じことを繰り返している、あるいは地球温暖化が象徴するように、悪化させていることの方が多いと提示し、迫ってくるのだ。

「This is not a drill」とは、現在ワールドツアーで各地を賑わせているオアシスがコンサートのオープニングにスクリーンに映し出している文言でもあり、そこでは「これはマジだ!(現実だ!)」という意味にとれる。しかしウォーターズの場合は、「これは訓練ではない=現実の非常事態だ」という警告の意味で使っている。

---fadeinpager---

ディストピア社会を強烈に批判しているツアー中に、各地で戦争が激化。

映像は物語る。第40代アメリカ合衆国大統領であるロナルド・レーガンの演説「我々は国を変えるつもりで世界を変えたのだ」というメッセージをはじめ、戦争犯罪者の烙印を押された代々のアメリカ大統領の姿を映し出し、先住民ラコタ族が自らの土地を守るために原油パイプラインという黒ヘビの侵攻を相手に戦ったことを映像とともに伝える。

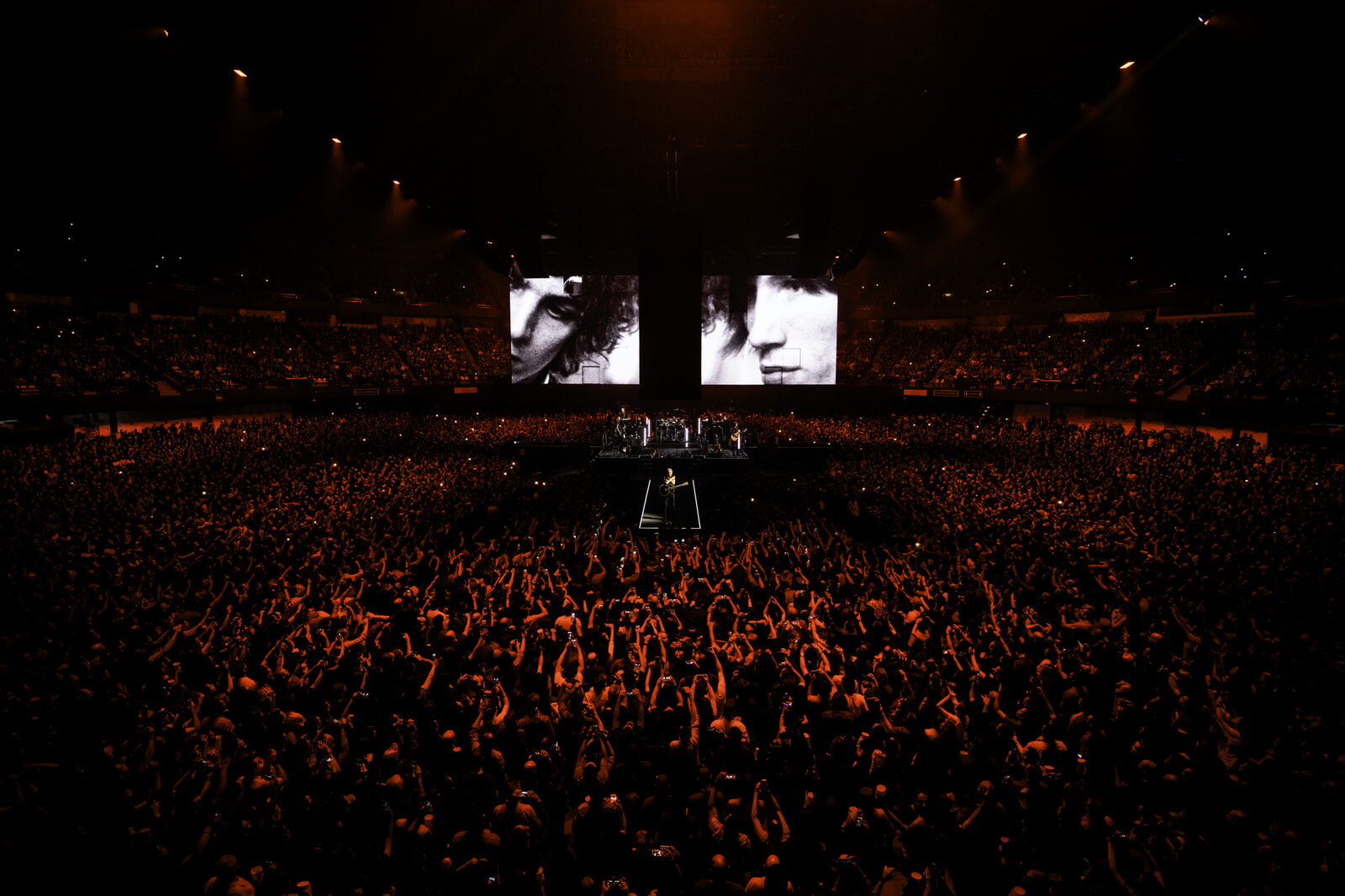

一方で時間を遡って自身の活動も振り返る。1963年にロンドンでシド・バレットとウォーターズがロックコンサートを見て、ケンブリッジに帰る電車の中でロンドンのカレッジに入ったらバンドを組む約束をした話から、天才肌ゆえ社会に馴染めず精神を病んでしまったシドへの思いを託した楽曲「あなたがここにいてほしい」が誕生した流れへ。

ディストピア小説の『動物農場』(1945年)と『1984年』(49年)を出版したジョージ・オーウェルに敬意を込めて製作した『アニマルズ』を1977年にリリースした話や、オルダス・ハスクリーの『すばらしい新世界』(1932年)、アイゼンハワー元大統領の退任演説での軍産複合体への警告などを述べながら、楽曲「シープ」へと続いていく。

「戦争に抵抗せよ」などと煽ってからは、ウォーターズはヒットラーを想起させるような服を着て独裁者ハンマーに扮し、会場を「貧乏人はクソ食らえ」「貧乏人から盗め 富裕層にカネをやれ」などと書かれた豚の風船が飛ぶ。

また「エルサレム・ポスト」の記事を取り上げ、国家の犠牲となった人々の名をスクリーンにあげていく。ロイター通信のカメラマンを含む8名の民間人を殺した2007年の映像を流失させた勇敢な米兵と、それを発信したことで収監されたオーストラリア人を讃え、「解放せよ」と声を上げる。人権など権利を訴え、「他の何よりも高価で無意味な核にカネをかけるのなら、そのカネを他のことに使ってほしい」とも語る。

---fadeinpager---

音楽や映像、芸術的な舞台装置と融合し、観客に訴えかけてくる。

こう書くと、一種の集会のように感じるかもしれない。しかし、会場にはさまざまな人種、そして世代を超えた人々が集まり、一緒に歌い、涙している姿が映し出され、なかにはピースフルな表情まで伺える。苦難に満ちた現実社会に立ち向かおうと、意志を強くしたと思われるカップルの姿も目に止まる。この『ディス・イズ・ノット・ア・ドリル』というコンサートは、人によっては自分を守ってくれる安堵の場であり、自分たちの立ち位置ややるべきことを再確認させてくれる場でもあるのだ。

終盤にはウォーターズの家族についても語られる。フェアウェルツアーとも名付けていただけあり、彼の全人生をこのコンサートに捧げているといっても過言ではないほど自身を曝け出し、余すことないパワーを発しているようにも感じた。当時79歳とはとても思えないエネルギッシュさは、明らかに使命に突き動かされている。もちろん彼自身の言動がすべて賞賛されるものではないだろうし、これまでのイスラエルやロシアに対する言動から、公演が中止になった会場もある。疑問視される点もあるだろうが、物議を醸し出しつつも、音楽や映像、芸術的な舞台装置に、政治的・哲学的メッセージが一体となり、ここまで感覚的にも人々に訴えかけるものを作り上げているのは素晴らしいと思う。彼は、「何もせず、ただ黙認しているだけ」ということがいちばんの罪だと話しているそうだ。現実も記録した『ディス・イズ・ノット・ア・ドリル:ライヴ・フロム・プラハ』は、残るべきコンサート映像作品なのである。

*To Be Continued

音楽&映画ジャーナリスト/編集者

これまで『フィガロジャポン』やモード誌などで取材、対談、原稿執筆、書籍の編集を担当。CD解説原稿や、選曲・番組構成、イベントや音楽プロデュースなども。また、デヴィッド・ボウイ、マドンナ、ビョーク、レディオヘッドはじめ、国内外のアーティストに多数取材。日本ポピュラー音楽学会会員。

ブログ:MUSIC DIARY 24/7

連載:Music Sketch

X:@natsumiitoh