「ひとりひとりが輝き、成長する会社」に向かって。【BWAアワード2025受賞者:藤原加奈】

Society & Business 2025.11.19

「こうあるべき」にとらわれず、自分の感性や思いを大切にしながら働くことを通して社会にインパクトを与える次世代のロールモデルたちに光を当てるフィガロジャポンBusiness with Attitude(BWA)Award。5回目となる今年のテーマは、「楽しみながら舵を取る女性たち」。

困難な状況でも、仲間とともに航路を進み、新しい可能性や豊かさを見つけ出すストーリーを紹介します。

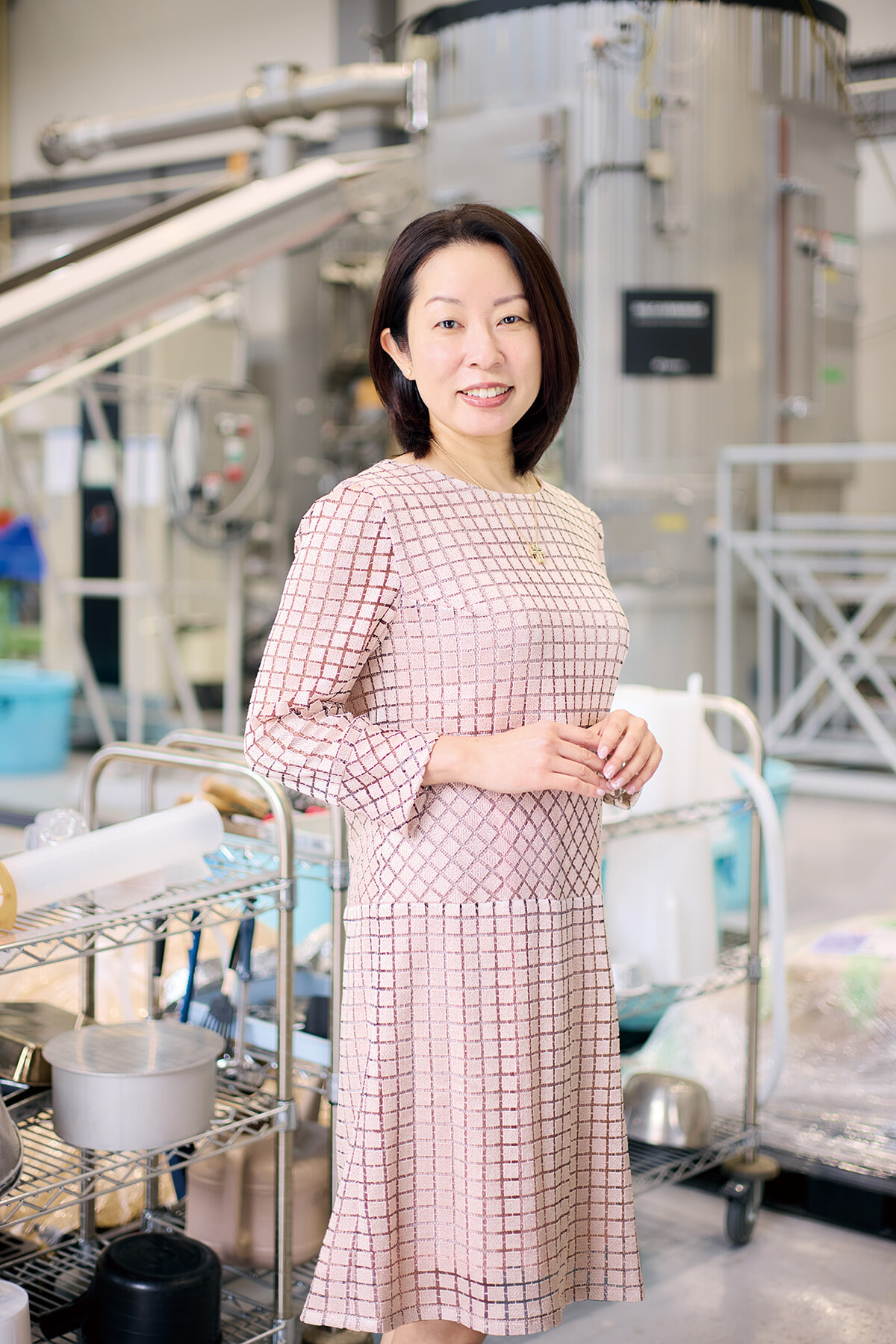

藤原加奈

【フジワラテクノアート副社長】

中小のものづくり企業の後継者、そして地方で女性のキャリア継続を後押しする経営者として、いま全国の注目を集めているのがフジワラテクノアート副社長の藤原加奈だ。

岡山県岡山市に拠点を置き、日本酒や味噌造りに欠かせない麹をつくる装置や醸造機械の製造・開発を行う同社は、藤原の曽祖父が1933年に創業。婿養子の祖父や父が事業を継承してきた。近年では働きがいのある職場づくりが評価され、全国から視察が訪れる。

堂々とした藤原の姿は、幼少期から帝王学を学んできたように思えるが、「継ぐ気はまったくなかった」という。男気あふれる父に、母と藤原、妹は頼りっぱなし。将来の夢も特になかった。東京の大学に進学して経済学を学んだのは、岡山にはない刺激がほしいという軽い気持ちからだった。

ところが大学4年生の時、父親が事故で急逝した。突然のことで家族はしばらく立ち直れなかったが、母が社長を引き継ぐことになった。藤原はすでに内定していた大手食品メーカーに就職し、大阪で働き始める。

とはいえ専業主婦だった母にとって、会社経営は初めてのことばかり。藤原に意見を求めるケースが増えていく。営業職に就いていた藤原は、母を支えるために4年間勤めた会社を退職。2005年にフジワラテクノアートに入社し、経営を体系的に学ぶため、母校・慶應義塾大学大学院でMBAを取得した。

この時点でも「継ぐ覚悟」はなかったが、次第に会社への思いは強くなっていった。もっとも、ここからが藤原にとっての試練となる。

ベテランの男性社員たちの中には、女性が製造業を継承することに否定的な人もいた。一方で「あなたが継がなきゃ誰が継ぐの?」という声もある。当時、ふたりの子どもはまだ就学前。家族を守るか、家業を守るか。

「父が亡くなった時も大変でしたが、30代半ばのこの頃も本当に苦しく葛藤しました」

悩み抜いた末に、どちらも自分が守る―そう覚悟を決めた。元パートナーから経営権を移行し、15年に副社長に就任。全社員の前で「必ずいい会社にする」と宣言した。その約束を果たすために、"いい会社"の定義とは何かを問い続けてきたことが、藤原の原動力となっている。

---fadeinpager---

まず取り組んだのは、本質的な課題を洗い出すための社員との対話だ。食品メーカーでの泥臭い営業経験がここで生きた。

「営業車で取引先を巡る中で、お客様との本音の会話が信頼に繋がることを学んだんです。だから第三者を介して社員の本音を徹底的にヒアリングし、とことん向き合いました」

そこから見えてきたのは評価制度や組織体制への不満だった。会社の規模が小さい間は個人プレーでも問題なかったが、大型や海外の案件が増えてくると組織力が重要になる。まずは人事制度改革に着手した。

「評価の軸を"量"から"質"に変え、当社が求める人物像を明確にしました。この改革が大きかったですね。たとえば女性の気遣いは、以前は評価されにくかった。でも人間性も評価の対象とすることで、人事・総務などの文系女性も昇進できるようになりました」

ひとりひとりの強みを生かすことで、男女問わず自律的に仕事に取り組む社員が増え、働き方が変わり仕事が楽しくなるという好循環を生んだ。社内改革を進めるうちに、地方の中小企業でありながら、働きがいのある職場として注目されるようになった。育児と経営に同時に向き合ってきた藤原は、「誰でも輝く場所があれば、自分らしく力を発揮できる」ことを実感した。

---fadeinpager---

輝く人を後押ししたいという藤原の思いは社外にも広がっている。ものづくりに関わる女性経営者が集う「岡山県ものづくり女性中央会」でも精力的に活動する。

「女性の経営者はそれぞれの業界では孤独になりがち。だからこそ繋がりが大事。一緒に議論することで自分が女性であることに誇りを持てるようにもなる。銀行の役員や大学の理事など異業種の女性たちとの連携も生まれ、文句を言うだけではなく行動しよう!とネットワークを立ち上げました」

いまでは岡山県の経済団体でも要職を務め、男性経営者とも対話の場を広げている。

多忙な日々に母親業に手が回らないこともあったが、子どもたちには正直に自分の姿を見せてきた。高校生になった娘は一緒に闘ってきた同志のような存在に。中学生の息子は「挑戦する姿を誇りに思う」と言ってくれる、とうれしそうに話す。

「家庭も仕事も私自身が楽しむことが大事だと感じます。強さと優しさ。理論だけではなく、感性を研ぎ澄ます努力。このバランスを大事にしながら、未来志向で、ポジティブに生きていきたいですね」

Judges' Comments

自社の中で多様な人材が活躍できる環境を整えるだけでなく、そこで培ったものを地域に広げようとしている点を評価。地元のステークホルダーを巻き込んで、県全体のジェンダーギャップを解消しようとしている点は、ほかの地域の参考にもなる。

地方の中小企業の人事改革は東京一極集中解消のレバレッジポイントだと思う。女性社員の7割が管理職を目指すというのは東京の大企業でもありえないこと。子育てか経営か、について葛藤した先に社員の後押しもあって「両方」という選択をした姿にも共感。

地方・製造業・アトツギという男性社会の真ん中で、必ずしも「楽しんで」ばかりではないだろうが、着実に壁を乗り越えて道を切り拓いている。その姿に強く共感。母として、経営者として、地域のリーダーとして、未来に舵を切る姿は力強いメッセージになる。

*「フィガロジャポン」2026年1月号より抜粋

photography: Ami Harita text: Atsuko Koizumi