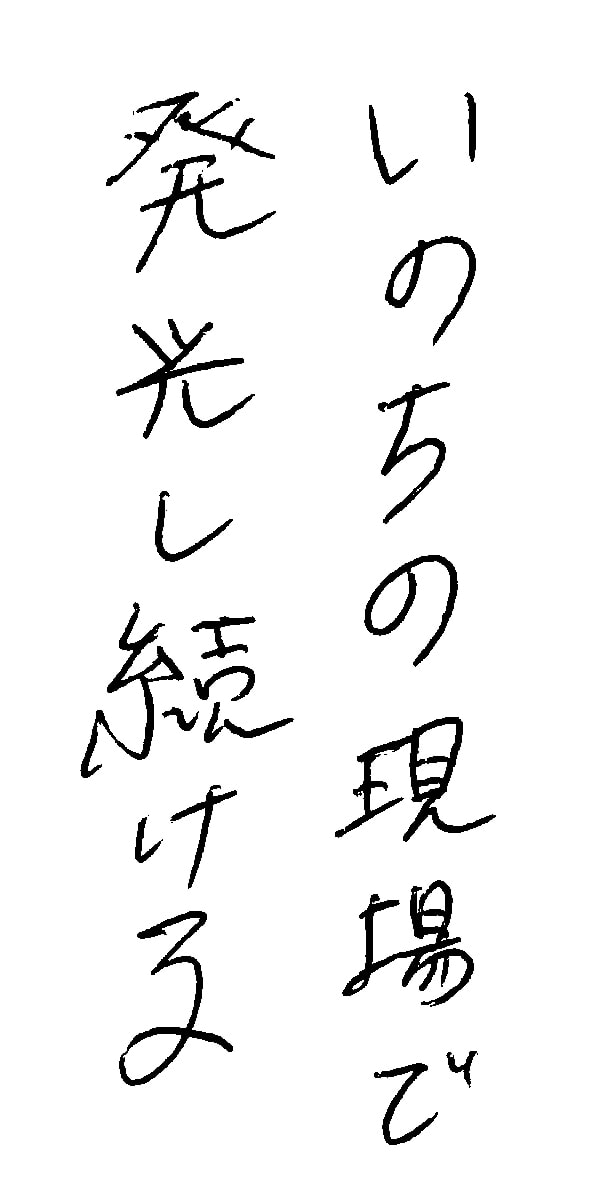

暮らしにおける医療のあり方を、いのちの現場で問いかける。 【BWAアワード2025受賞者:藤岡聡子】

Society & Business 2025.11.19

「こうあるべき」にとらわれず、自分の感性や思いを大切にしながら働くことを通して社会にインパクトを与える次世代のロールモデルたちに光を当てるフィガロジャポンBusiness with Attitude(BWA)Award。

5回目となる今年のテーマは、「楽しみながら舵を取る女性たち」。

困難な状況でも、仲間とともに航路を進み、新しい可能性や豊かさを見つけ出すストーリーを紹介します。

藤岡聡子

【ほっちのロッヂ共同代表/ReDo代表取締役/福祉環境設計士】

近年、超高齢化社会が抱える課題の解決策のひとつとして期待されている概念に、オランダのマフトルド・ヒューバー医師が提唱したポジティヴヘルスがある。健康を病気や症状の有無ではなく、「社会的、身体的、感情的な問題に直面した時に適応し、本人主導で管理する能力」と捉えるもので、その人の気力や生きがい、社会との繋がりといった多面的な視点からの医療やケアを求めるものだ。

暮らしとともに考える医療にいち早く取り組み、医療や福祉の既成概念を取り払う事例として国内外から注目を集めているのが、長野県軽井沢町にあるほっちのロッヂだ。内科、小児科、緩和ケア科を設ける診療所で、病児保育や訪問看護、通所介護事業も担う。医療・福祉サービスのほかに児童発達支援や放課後デイサービスなど暮らしに関わるサービスを提供し、乳幼児からシニアまで年代も属性もさまざまな人が集まってくる。"ロッヂ"という名のとおり、雑木林のある庭に囲まれ、虹色のプログレス・プライド・フラッグが掲げられた建物には大きな台所と小さなアトリエが備わり、居心地のいい山小屋のような趣だ。

町に暮らす誰もが気軽に訪れ、さまざまな活動に参加できるコミュニティの拠点として機能しているほっちのロッヂ。この施設がユニークなのは、ここに関わる人々が「ケアする」「ケアされる」という関係にとどまらないことだ。医療的ケアを受けていた子どもが、別の日にはイベントの演者になり、来る人たちを楽しませることもある。「ほっちのロッヂには、固定化されがちな"医療者と患者"という関係は存在しない」と言うのは、施設の共同代表を務める藤岡聡子だ。

「診察では、その人が何に困っているのか、自分らしい暮らしを営むうえで大切にしたいことは何か、これからどう生きていきたいのかという対話を大切にしています。時には診察室を飛び出し、アトリエや森の中で彼らの言葉に耳を傾けることもあります」

医療を提供するスタッフはそれぞれの人に寄り添い、ともに考え、悩み、伴走する仲間となるが、医療ケアに関する主導権を奪うことはない。「あなたの心と身体の状態、暮らし、生きがいを最も理解しているのはあなた自身なのだから、症状とどう付き合いどう暮らしていくのかを決めるのはあなた」というのが、ほっちのロッヂの方針だ。

現代の日本、とりわけ医療や福祉の現場では、その人の人間性や個性ではなく、症状や状態、年齢で居場所が決められてしまうことがほとんど。違和感を感じた藤岡は、2019年に「好きなことをする仲間として出会う」をコンセプトにほっちのロッヂを立ち上げた。いくつになっても、どんな症状でも、地域のひとりひとりが最期まで自分らしく生きるためのサポートを提供するーそれが施設の使命である。

---fadeinpager---

藤岡は小学校高学年の時、医師だった父を病で亡くした。〝患者〟と分類された瞬間に、誰よりも頼りがいのある存在だった父から主導権が奪われ、弱い者として扱われるさまを間近に見た。闘病中、医療従事者や周囲の人間が、父という人間ではなく、父の一部分に過ぎない症状のみを見ていることにも疑問を抱いた。そうした思いや、死にゆく父を前に戸惑うばかりだった自分自身への後悔が、現在の活動の原点になっている。

「自分の生命のバトンを誰かに託さざるを得ない、そんな人生の終わり方を変えたいというのが私たちの願い。少なくとも、自分が主導権を握り続けるための選択肢を医療の現場で提示したいと思っています」

人々の生活に密着した社会サービスを川の流れにたとえると、医療や福祉は最も下流域に表されるという。この流域のサービスを受けている人はほかの領域の人と交流することも、町づくりや教育、文化活動といった、上〜中流域の喜びを味わう機会もほとんどないのが実情だ。

「私が考える理想の社会は、下流域のサービスを必要とする人たちが、上〜中流域を自由に行き来し、そこでのサービスや交流を楽しめる、そんな社会です。そのためにも医療や福祉の現場には、専門的な経験と知識だけでなく、アートや文化、暮らしといった人間らしい視点が必要なんです」

世界でも類を見ないスピードで超高齢化社会へ突き進む日本では、自分らしく老い、死んでいくプロセスの議論がおざなりになっていた。そんななかで、最期の瞬間まで自分らしく生きられる医療が始まっていることに頼もしさを感じる人は少なくないはずだ。その人らしい豊かな老い方、死に方の選択肢があっていいはずだ。老いとは、死とは、誰しもに等しく訪れる未来なのだから。

Judges' Comments

医療、デイサービスのあり方を問い、医療と福祉を暮らしの一部とする新しい施設の考え方に深く共感。安全を第一に考え、厳しい管理が徹底されたいまの医療は、ケアされる側、する側の心を置いていってしまうのではないかと感じている。そのような現状を変えていってほしい。

世界最速で高齢化している日本で、最期まで自分らしく豊かに老いていくことをどう可能にするかは大きなチャレンジ。地域の高齢者を含めた多世代の人たちがぐちゃぐちゃに交ざる場づくりはひとつの希望になる。

ほっちのロッヂのように、高齢者だけでなく若い人たちの孤立と闘い、世代間を繋ぐ架け橋となる取り組みが大切だと固く信じている。誰でも互いに学び合うものがあるのだから!

*「フィガロジャポン」2026年1月号より抜粋

photography: Aya Kawachi text: Ryoko Kuraishi