新しい季節、新しい物語。おしまいは始まりの、9月。

長いなが~い夏休みが終わり、9月15日は3カ月半ぶりの登校日。

末っ子たえの小学校は、5年生から順番に先生に引率されて校舎の中に。最後に入るのは1年生。今年も入りたくないと泣いている子を見かけた。たえもたびたび駄々をこねていた。覚えなければいけなかった詩をまだちゃんと暗記できていない、とか、みんな上着を着ているのに自分は着てこなかったので怒られるかも、と入らないこともあった。今年は3年生。今までのユニコーン柄のリュックはもう嫌だと、次女みうのおさがりのグラフィティ風リュックをかついで行った。

8月下旬に撒いたカブ系の種。10日後にはみんな青々した葉っぱを生やし、

いまではこんなに大きくなった。同じ頃植えたブロッコリーや芽キャベツなどの苗もすくすく育っている。

このカボチャ系の苗は春にタネから育てたもので、真夏はあまり育たなかったのに、涼しくなってきたらどんどん育って、こんな実をたくさんならしている。バターナッツのタネだった気がするけど、同じ種類のトロンベッタ・ディ・アルベンガができた。

食べ方はズッキーニと同じ。生でも炒めてもオーブン焼きでも美味しい。

花も大きく、モッツァレラを包んで揚げ物にするとみんな喜ぶ。収穫量が多く、来春も育てたい野菜のトップリスト入り決定。

甘えるトトの脇に生えているのは、いろんな種類のサラダ菜。春から夏に育って花を咲かせてたくさんタネを飛ばして、新しい葉っぱがたくさん生えてきた。大きくなったので毎日収穫している。

6月に収穫すべきだったニンニク。もう芽が生えてきてしまったものもあるけれど、まだまだ使える。この巨大なのは、アリオーネ、エレファントガーリック。今年も球根状態で、分球しなかった。でも味には変わりない。普通に料理に使うほか、一部はハチミツ漬けに。免疫力が上がり、風邪対策、疲労回復などに効果があり、サラダのドレッシングに使うのも好き。

トマトもたくさん実をつけているけれど、今年はカメムシがたくさんいて気づくと痛んでいるものも多い。青いまま収穫して熟させる方法もあるけれど、あまり成功したことがなく、今年もチャツネ(スパイスが効いたジャム)にしようかなと思っている。

毎日畑で収穫した野菜を食べられるのは、本当に幸せ。

---fadeinpager---

9月の初めの週末、三日間家族で夏休みの旅行に出かけた。

うちから20分ほど車で南下すると、もう隣の州、トスカーナ。フィレンツェからさらに南下して、2時間ほどでトスカーナのほぼ真ん中にあるシエナに到着。

イタリアで最も美しいと言われる貝殻型のカンポ広場。シエナの歴史地区は世界遺産にも登録されている。フィレンツェとは中世都市国家の時代、長らく対立していた歴史があり、現在でもシエナ市民とフィレンツェ市民は仲が良くないとか。

広場にあるガイアの泉は15世紀初頭に作られたもの。現在のものはレプリカで、オリジナルは広場にある博物館に保管されている。

町中で見かけるこんな紋章は、シエナの歴史地区は17のコントラーダ(地区)のもの。シエナの伝統イベント、パリオは、年2回7月と8月にカンポ広場で行われる競馬レースで、市民は自分たちのコントラーダのスカーフを巻いたり旗を掲げて応援する。

シエナの大聖堂、着工は12世紀で、200年にも渡って工事が続けられた。当時はイタリアでも最先端の芸術作品が集まる都市で、大聖堂は各地に影響を与えるほどの建造物だった。14世紀には市議会でライバルのフィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂に対抗するために、西ヨーロッパで最大規模の聖堂への増築工事が予定されていたものの、ペストが流行して実現されることはなかった。

大聖堂の内部は、白と黒の大理石の象嵌による横縞模様で圧巻。フィレンツェに対抗して推進されたシエナの芸術活動は、シエナ派と呼ばれる芸術を生み出した。

床も大理石の象嵌でできていて、14世紀から16世紀にかけて、およそ40人の芸術家によって制作された。

どこから見ても美しい。

ひときわ目をひく大理石の聖教壇は、建築家で彫刻家のニコラ・ピサーノが1265年から息子と生徒たちと3年間で完成させたもの。こんな圧巻の建築や作品を見ると、タイムトリップして制作現場を見てみたくなる。

大聖堂にある多くの作品はレプリカで、本物は近くの大聖堂美術館にある。とても見応えある美術館だった。たえとみうがいちばん気に入っていたのが、この作品。サン・クレメンテ・マルティーノの聖骨箱。調べると、聖マルティーノ司教はヨーロッパ初の聖人で、遺体はフランスのトゥールに埋葬されたとあるので、これが誰なのかいまいち不明だけれど、作品としての価値が高いことに変わりはない。

美術館の上から狭い螺旋階段をぐるぐる上ると、こんなパノラマが広がる。シェンナ色と呼ばれるシックな茶色の景色の向こうには、トスカーナらしい糸杉やオリーブ畑、葡萄畑が広がる。

長女のゆまは、ここにきてもしかして私高所恐怖症かも、と言っていた、私は螺旋階段に少し目が回った。

この美術館に入ったのは、たえがどうしてもあの上に上がりたいといったから。おかげで良いものがたくさん見られた。

---fadeinpager---

シエナの南に広がるオルチャ渓谷は、どこまでも広がるなだらかな丘陵地が美しい。そしてあちこちに見られる糸杉の景色は、ザ・トスカーナと言える景色。天に向かって伸びる垂直な形は、天と地のつながりを思わせ、生と死という意味をもつ。糸杉の起源は、ペルシャ、ギリシャ、エジプトに挟まれた地中海東部。イタリアにはフェニキア人とギリシャ人によって、トスカーナにはエトルリア人によって持ち込まれた。

クロイトスギはヒノキ科に属する針葉樹で、寿命は長く、500年を優に超える。世界中に寿命1000年を超える樹木も多く存在するとか。それでギリシャ人、ローマ人は墓地や礼拝所の近くに糸杉を植えた。トスカーナでは生命の木とされ、墓地だけでなく、教会や聖域の近くにも植えられた。15世紀には、貴族や大地主が庭園や所有地へ糸杉を多く植えはじめたほか、果樹園の列を区切ったり、境界線、交差点などの目印などの役割も果たしてきた。

オルチャ渓谷の5つの市の中で最も大きい町、モンタルチーノ。イタリア屈指の赤ワイン、ブルネッロの生産地。ブドウはサンジョヴェーゼ。サンジョヴェーゼは生命力の強いブドウ品種。痩せた土壌を好み、乾燥して温暖な気候を必要とする。1ヘクタールあたりのぶどうの収穫量を制限し、不完全な房を適切に剪定して大切に育てることで、最大限の栄養価と糖分をもち、コクがあり芳醇で複雑なワインになる。この辺りのブドウ畑は収穫1カ月前のブドウの房がこんな風になっていて、なんて手間暇かけているのだろう、と感心。

ブドウ畑をドライブして訪れた、バーニョ・ヴィニョーニは、メディチも愛した温泉地。今回トスカーナを旅先に決めたのは、海には行きたくないというゆまの意見を聞き、それでは温泉に行こうと思ったから。トスカーナには数々の温泉地がある。

ここの温泉がユニークなのは、旧市街のど真ん中に温泉が湧いていて、こんなに大きな浴槽があること。エトルリア、ローマ時代から知られるこの温泉には、聖人、ローマ教皇、メディチ家も訪れた。

温泉は町中にある水路を通り、遺跡まで流れていく。遺跡には4つの水車があり、かつては石臼を動かしていた。

この先は滝になっていて、その下には段々状の屋外温泉が。

三姉妹はここを登ったり降りたりして、随分楽しんでいた。

この温泉、沸いたばかりのお湯は49度、でも滝になって崖から流れた先はぬるま湯で、日が陰ると肌寒い。それでも初の天然野外温泉、楽しかった。

翌日は別の温泉に。朝、食材店に寄ってパニーノの材料を調達。

その場でサラミやチーズを切ってもらう。この場でパニーノを作ってもらうこともできるので便利。野菜のグリルやオイル漬けも選んだ。

目指したのは、テルメ・サン・フィリッポ。白クジラと言われる岩の上から、熱々の温泉が湧き出ている。

みんなでテーマパークに来たかのように楽しんだ。

こんな洞窟状のお風呂も。

川を下ると温度は下がり、ぬるま湯くらいで気持ち良い。温泉が好き。川や滝が好き、でも川の水の冷たさは苦手。そんな私には、この温泉はパラダイス。家がもっと近ければ毎週通いたいくらい。

お昼にはそれぞれがパニーノを作った。トマトは家から持ってきたもの。

森の中で温泉上がりに食べるパニーノ、美味しかった。この後、宿泊先で頭を洗うのにとても苦労した。石灰と硫黄の効果か、石膏で固まったかのように髪がばさばさに固くなったのだ。それが嫌な人は髪は濡らさないことをおすすめする。それでも、耳まで水に浸かって流れる水の音を聞いていると、母なる大地のお腹の中にいるような感覚になって、瞑想状態になれてとても気持ちが良かった。

---fadeinpager---

頭がボサボサのまま訪れたのは、世界遺産の小さな町、ピエンツァ。

人口わずか2000人余り。15世紀にこの町出身のローマ教皇、ピオ2世が選出された。彼はシエナのドゥオモ図書室や、ピエンツァのお屋敷のオーナー、ピッコローミニ家出身。歴代の教皇と同じく、一族や側近を高位に任命するだけでなく、故郷コルシニァーノと自らの名誉を重んじようとし、町の名前をピエンツァに変えさせた。また、当時流行していたルネッサンスの都市計画の概念、中央広場を中心に、対照的で調和のとれた集落を建設し、その周囲にその他の建物を配置するという理想都市計画を掲げた。

ルネッサンスの理想都市は、丘の上に建ち、建物が重なり合っている中世の村から、住民の生活をより楽に、より調和のとれたものにし、市民社会の交流と幸福を向上させることを目的にしていた。

当時ルネッサンスを代表する建築家で、教皇庁の建築顧問だったベルナルド・ロッセリーノはじめ、2万人の労働者がピエンツァの理想都市計画に参加し、1456年からわずか3年で新都市の中心部を完成させた。

ピエンツァの通りの名前は、幸運通り、愛の通り、キス通り、バラ通りなど、微笑ましい名前が多く、名前を見上げながら散歩した。

ピエンツァ名物は羊のミルクのチーズ、ペコリーノ。フレッシュなものから熟成させたものまでいろいろな種類が。ブドウやクルミの葉に包んで熟成させたもの、ニンニク、ハーブ、トリュフ風味などさまざまな種類がある。

それに大きなニンニク、アリオーネもこの辺りの名物。このニンニクは、ニンニクの味と効能を持つけれど、胃もたれがしない、口臭がしないというのが人気。

その後訪れたのは、モンテプルチャーノ。町の中心、グランデ広場は、フィレンツェのヴェッキオ宮殿を真似た洗練された佇まいをしている。映画『ニュームーン』の舞台となり、この広場のシーンは映画の中でもクライマックスとなった。

標高600メートルの高台にあり、城壁の周りにはこんなトスカーナらしい景色がどこまでも広がる。

モンテプルチャーノといえば、ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノ(モンテプルチャーノの高貴なワイン)。17世紀に、医師、自然学者、詩人であったフランチェスコ・レディが、「すべてのモンテプルチャーノ・ワインは王である」と詠った詩がイギリスの王の耳に届き、それから高貴な人々に好まれたワイン、ということで、ヴィーノ・ノービレと呼ばれるようになったとか。

カンティーナ・ガッタヴェッキは、モンテプルチャーノの老舗ワイナリー。貯蔵庫は13世紀に建てられた古い教会の地下にあり、サンタ・マリア・ディ・セルビー教会の修道院だった建物を改装したもの。

石灰岩と岩盤をくり貫いた作りで、ワインを熟成させるのに最も適した温度と湿度が自然に保たれ、ここでワインは日々熟成している。

併設されたレストランでは、アリオーネのトマトソースのピチを。ピチは、トスカーナの強度パスタで、エトルリア時代から記述があるそう。ピチは手だけで伸ばして整形するので、生地が手にくっつく(appiccicare)、からきているという説も。

ちなみにこちらは、トスカーナに来ると必ず食べる料理、リボッリータ。おそらくトスカーナで最も知られた伝統料理のひとつ。昔から、農民が余った野菜、硬くなったパンを使って作る豆入りのミネストローネで、名前のribollitaは、もう一度煮た、という意味。欠かせないのが白インゲン豆と、カーヴォロ・ネーロ、黒キャベツ。トスカーナの代表的な冬野菜で、うちの畑でも毎年育てている。

煮込んでも美味しいし、オリーブオイルを揉み込んで、塩をかけてオーブンで焼くとチップスにするのも好き。これからの季節、キャベツやブロッコリー、カリフラワーなどアブラナ系の野菜が美味しくなるので楽しみ。

翌朝訪れたのは、モンテプルチャーノの城壁のすぐ外、マドンナ・ディ・サン・ビアージョ教会。糸杉が並ぶ道を行くと、堂々とした姿が現れる。

16世紀に建てられたこの教会、もともとは1000年前に建てられた教区教会の廃墟の跡があったところに建てられた。今も残っている壁のひとつには、14世紀のシエナ様式の聖母子と聖フランチェスコを描いたフレスコ画の一部がある。

このフレスコ画にまつわる奇跡がいくつか起こったとされ、その周りに寺院を立てることが決まったそう。訪れた時、日曜日のミサが始まり、神聖な雰囲気と心地よく響き渡るコーラスにしばらく耳を傾けた。

---fadeinpager---

この旅で最後に訪れたのは、アレッツォ。毎月第一日曜日には町中で骨董市が開かれ、通常この広場も市でいっぱいになる。それが、今日はスタジアムのようなセッティング。砂までひかれている。警備員に聞くと、今日はアレッツォ伝統行事、ジオストラ・デル・サラチーノ、サラセン人の馬上槍試合があるという。

ジオストラ・デル・サラチーノは毎年2回、6月と9月に開催されるお祭りで、起源は中世、キリスト教の騎士と、サラセン人の戦いを再現したもの。アレッツォの町4地区に別れ、各地区を代表する騎士が槍を持ち、サラセン人を模した的を突いて得点を争う。お祭りは朝7時から始まり、歩兵や中世のさまざまな衣装を身につけた人々の行列、司教による祝福などさまざまな儀式が行われる。

町中で自分たちの地区の柄のスカーフを見にまとった人を見かけた。

それにしても、シエナといいアレッツォといい、トスカーナでは馬に乗り競技をするイベントが多い。トスカーナにはお城も多く、勢力争いも多かったに違いない。フィレンツェ、シエナ、モンテプルチアーノには拷問美術館があった。歴史ある豊かな町には、晴れやかな面がある一方、ダークサイドもあるものだ。

お目当てだった骨董市は、広場の裏にある大きな公園で行われていた。よかった!

トスカーナは物価が高めだけれど、適当な値段で面白いものがたくさん見つかる。

どんなところからやってきたものなのか想像しながら眺めるのも楽しい。

皮に刺繍されたStilelibero、自由形。フォントもおもしろい。

イギリスのプレートも好き。こんなケーキスタンド、持っていたけど、子どもたちの遊びに持って行かれて行方不明に。

クリスタルやエスニックのジュエリーを扱う名物おじさん。20年前に別の市場で会ったというお客さんとのやり取りがおもしろくて、話に聞き入ってしまった。背後には「パレスティナフリー」。世界を良くするためには、自分ができる小さなことからやるんだそう。

出張バーバーもヴィンテージで絵になる。

こんなうちわも素敵。

ファエンツァの伝統的なカーネーションの柄が描かれた黄色と水色のジノリの皿は、オリエンテ・イタリアーノ・コレクションのもの。ジノリは1737年にフィレンツェ県ドッチャで設立された。

うちの屋根裏にもあるガローファノ柄の皿。もともと1767年にエミリア・ロマーニャの陶器の町、ファエンツァのフェルアーニ工場でデザインされたもので、当時東洋の磁器のエキゾチックな味わいがヨーロッパ全土を魅了し、東洋風の庭園に飾られた幻想的なカーネーションの柄が生まれた。ジノリのオリエンテ・イタリアーノ・コレクションは、1923年からジノリのアートディレクターとなった「イタリアモダンデザインの父」と呼ばれたジオ・ポンティの作品。なかなか使いにくいオリジナルのガロファノの柄をモダンに生まれ変わらせたのはさすが。

---fadeinpager---

旅行から帰った翌週、子どもたちとファエンツァを訪れた。旅行中、この町ではメイド・イン・イタリーと題してイタリア中から陶芸作家が集まり、町中でメルカートや展示、イベントが行われる年に一度の祭典が行われた。昨年は親友ユリアと訪れてとても楽しかった。まだそれに関連した展示が残っていたので、それを目当て遠足に。

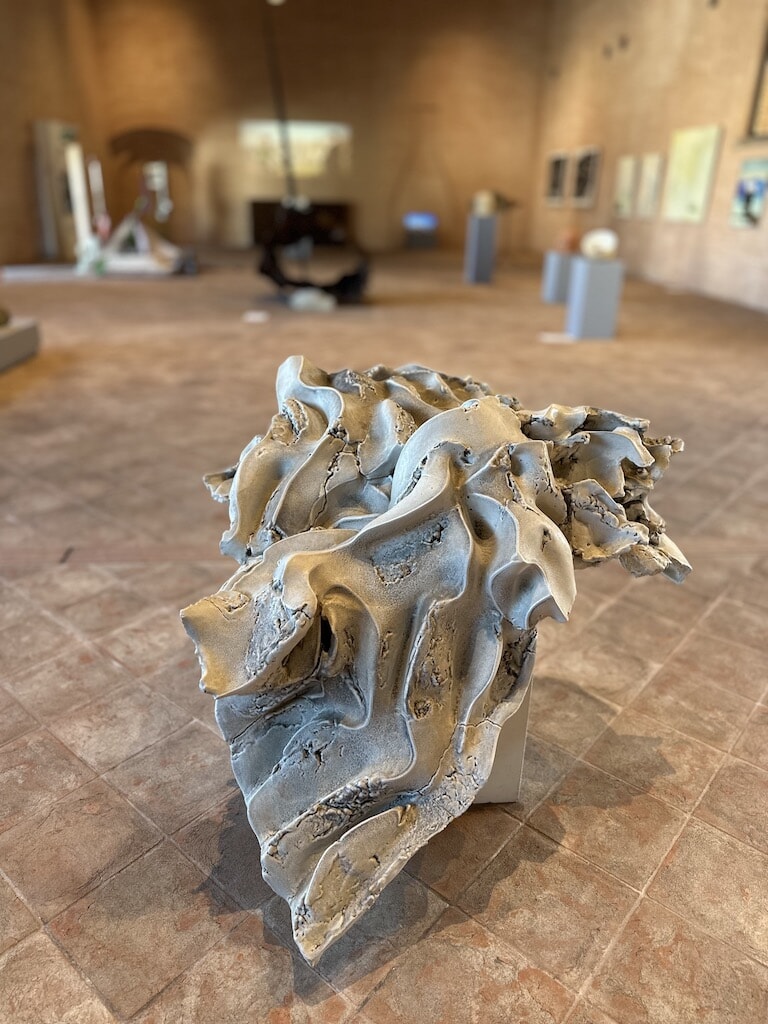

行ってみたかった苗木屋さんに行って、ランチして動物のいる公園で遊んでから訪れたのは、カルロ・ザウリ美術館。日本でも1964年から各地で作品展を行っていて、イタリア現代陶芸作家で最も知られる作家と言える。昨年は時間切れで訪れられなかったところ。

2002年に76歳で他界したカルロ・ザウリ、没後アトリエは美術館に。

歴代の作品はもちろん、土の造形素材としての可能性を徹底的に追求してきた作家の実験的な作品、サンプル、釉薬、スケッチ、道具や窯などが実際見られて、とても興味深い。

昔はいわゆる花瓶や器などを作っていたのが、だんだん素材や造形がリミットレスな作品になって行った工程が見られておもしろい。

芸術は、爆発だ。と彼も言っただろうか。

2年前、エミリア・ロマーニャ州は5月に度重なる豪雨により州全域で洪水被害が発生し、ファエンツァ市内も冠水。いまだに100家族が家に帰れないでいる。町中に泥が流れ込み、市民ほか各地から駆けつけたボランティアが何週間もかけて泥をかき出していた。この美術館も地下と1階が冠水。この地下の部屋の壁はいまだに泥色だった。この時展示されていたさまざまな作家の企画展の作品には、流れ込んだ泥や残った釉薬を使った作品が並んでいた。土で作品を作る人たち。その土と混ざった泥をかき出しながら、どんなことを思ったのだろう。

「アッズーロ・フラジレ」壊れやすい水色展は、ファエンツァの広場を臨む会場で行われていた。

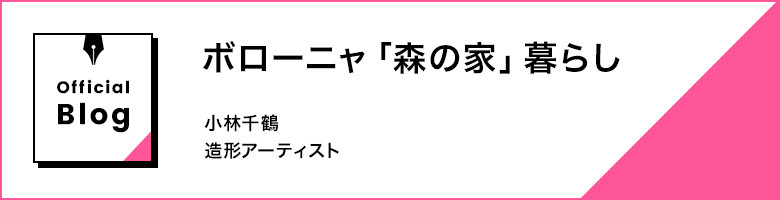

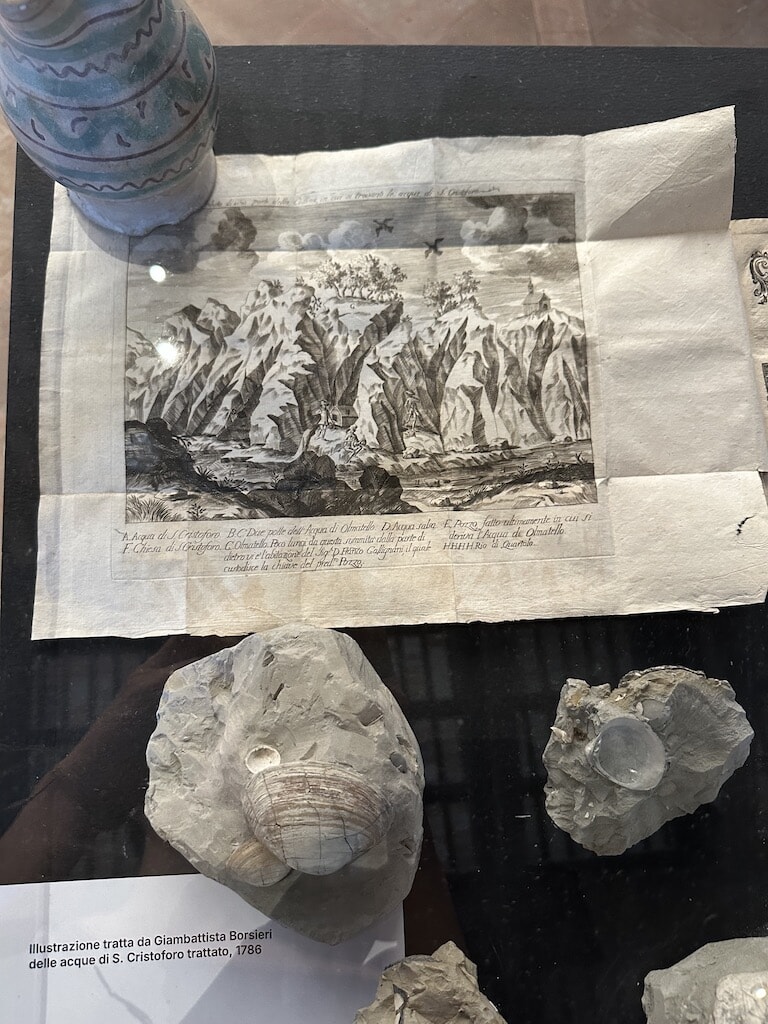

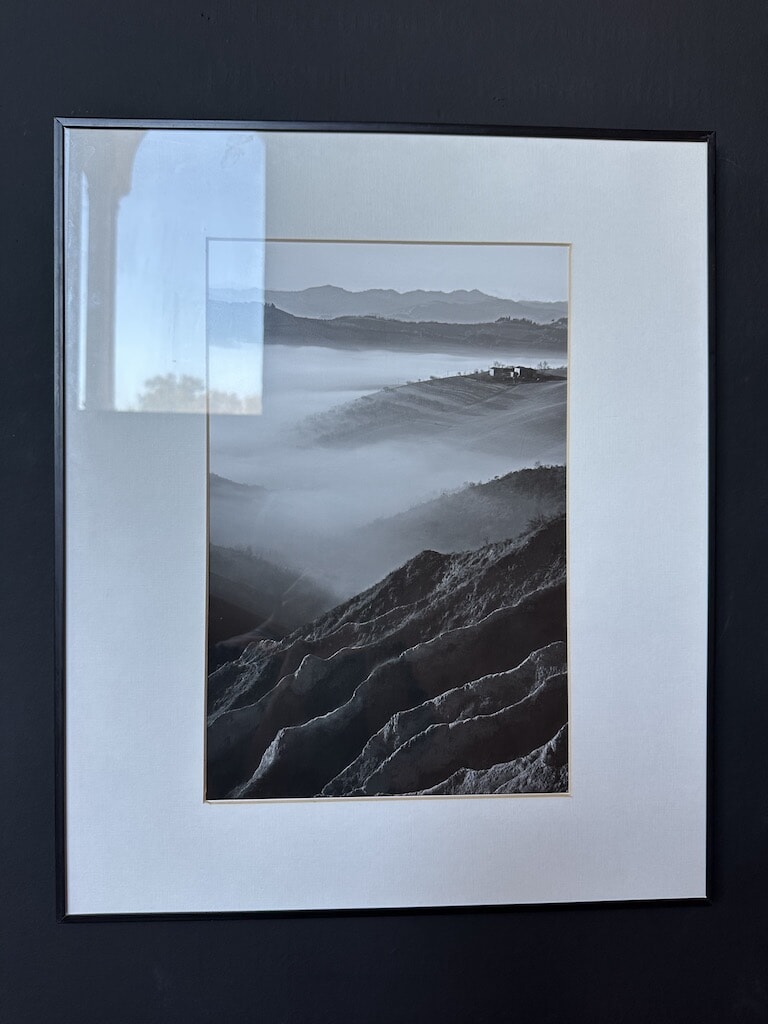

22人のアーティストがカランコをテーマにした作品を発表。

カランコは、日本語では悪地または悪地地形。結合度の低い堆積層や粘土層が風雨により極度に侵食され、峡谷状の溝のような谷になった荒地で、地質、地形が悪く、農業や宅地開発にも適さない。地表は無数の細かい雨裂や土柱に覆われていて、平坦地はほとんどなく急斜面が多く、植物はほとんど生えず、岩肌がむき出しになっている。この写真はファエンツァ近くで撮ったもの。

昔はここも海の下だった。貝殻などの化石が出てくるのは、うちの近くのカランコも同じ。ちなみにうちの屋号は、カランコ。家の土台の一部はカランコの岩を削って建てられている。

展示作品は写真、絵、焼き物のインスタレーション、映像などさまざま。

この作家は、カルロ・ザウリ美術館でも焼き物の作品を展示していた。それも、冠水した時に流れてきた土を使った作品だった。

中でも気になったのが、ユアン・サンドヴァルの作品。もともと音楽パフォーマンスのために作った作品は、別のイベントの際カランコに飾られて、訪れた人たちは、実際かぶったり耳をあてたりして、自然の音に耳を傾けた。作品にはカランコの土も使われている。

ここにもカルロ・ザウリの大きな作品が。この展示の主催者のひとりは、カルロの息子、マッテオ。美術館にいるときにさっと入ってきて、挨拶を交わしたのがマッテオだったと、後で気づいた。

ファエンツァはボローニャから電車で40分、うちから車で1時間ほど。この町の魅力を教えてくれたのは、ファエンツァでコミュニケーションやイベントの仕事をしているクリスティーナ。カルロ・ザウリ美術館とも15年間仕事をしていたそう。彼女のおかげでこの町を訪れる機会が増えた。

---fadeinpager---

学校がようやく始まって、仕事の下見でミラノに。打ち合わせまで時間があったので、7年ぶりに大好きな陶芸家グイド・デ・ザンのアトリエを訪れた。

ここを初めて訪れたのは、29年前。高校の卒業旅行で家族とミラノを訪れた時、たまたま通りがかったこのウィンドウに目が釘ずけに。中を覗くと、日本人の女性が。勇気を出して中に入り、話しかけると彼女はにっこり。これから行く美大のひとまわり年上の先輩だった。たまちゃんこと我妻珠美さんは、その後日本とイタリアを行き来して作品を作り、いまは白馬にご主人と家を建てて作家活動を続けている。

あの時たまちゃんが座っていたところには、リーチャが。たまちゃんのこともよく知っていて、しかも私と同い年だということがわかり、話が弾んだ。ナポリ出身の建築家で、建築の仕事でミラノに越してきて、その後陶芸の世界に進路変更したそう。

マエストロのグイドは病院に診察に行っていて留守だった。

またゆっくり来よう。

中央駅からトラムに乗りドゥオモで降りて、ここからグイドのアトリエに向かう途中、小さな教会に惹かれて立ち寄った。

質素な外観、中は大理石の象嵌の床もクーポラの装飾も丸い窓もとても素敵。お祈りしている女性の後ろの席に座って、私も静かにお祈りした。

ミラノに行く二日前、不幸な知らせを受け取った。夫のパオロの長男、ニコロが帰らぬ人となったという。2年前から、主にメンタルヘルスの問題を抱える人たちが共同で暮らしているコミュニティで暮らしていたニコロ。内向的だけれど、いつも笑顔で誰からも好かれ、与えられた仕事もこなし、一見何も問題などないようだった。それで外出許可も出ていて、度々施設の外にひとりで出かけてもいた。それが、ある日出かけてたまま帰ってこず、その3日後、魂が抜けた身体が見つかった。

優しくて温厚でのんびりした人だった。それでも、深い劣等感と闇を抱えていた。2020年のパンデミアの時からうちで暮らすようになり、2年ほど一緒に過ごした。私にとって初めての試練の時期だった。精神科医から薬を与えられていた彼は、地に足がついていない状態だった。私は自然と触れることがヒーリングになると思い、いくらでもある庭仕事を手伝ってもらった。彼の自尊心を高められるような本やポッドキャストを勧めたり、私なりにいろいろ試みたものの、手応えはまったくなし。心労で私の身体に異変が出たこともあった。

彼との生活から、さまざまなことを学んだ。人のことは変えられない。扉が開かれない限り、いくら押しても無駄。人それぞれ経験しないといけないことがあり、よかろうと思ってする自分の行為は、助けにもならないことがある。そして、変えられるのは、自分だけ。自分の気分、態度、行動は、自己責任。自分のために時間を費やし、自己を高め、自分を愛することは、結果的に周りの人のためにもなる。

パオロはニコロは子どもの時は明るく好奇心旺盛で本好きな少年だったという。思春期の頃から内にこもるようになったようで、これといったきっかけは思いつかない。いくらでも可能性があったのに、どうしてここまで自分を追い詰めることになったのかわからないと、心を痛めている。それでも、罪悪感に苦しむことはなく、ニコロは誰もが助けることができなかった心の闇から解放されたのかと思えることが、救いだという。実は3年前も自殺未遂をしたことがあった。それも、精神科医管轄のアパートでひとり暮らしをしている時で、誰もが予期していなかったことだった。

私は、ニコロのような深い次元で心を閉ざした人は、普通の現代医学のアプローチでは直せないのではないかと思う。ニコロがもし自分の子どもだったとしたら、催眠療法を試させたいと思っていた。中でも、前世治療のパイオニア、ドロレス・キャノンが確立した催眠テクニック、QHHT(クォンタム・ヒーリング・ヒプノシス・テクニック)は、潜在意識と直接繋がり、自分が必要としている答えを解き明かす催眠メソッドで、資格を持ったセラピストは世界中にいる。私も昨年日本で一度受けたことがあり、とても興味深い体験だった。パオロにも勧めたものの、彼は医師たちに任せることを選んだ。(次に書くことは物議を醸すことかもしれず、抜こうかとも思ったけれど、誰かのインスピレーションになるかもしれないので、残すことにする。)

私は、魂はこの世に身をもって生まれてくる前に、今回生まれたらどんなことを学びたいのかを決めてくるものだと思っている。無性の愛を学びたいと思ったら、平穏な家庭には生まれてこないだろう。障害を持って生まれてくる子どもも、戦場で生まれる子も、魂の契約があり、この人生ゲームから出る出口ポイントもひとつかそれ以上用意されていて、自分で選ぶことが出来るとか。これはあくまでいまの私が信じていることで、絶対的なことではない。

自分が望むこと・状況に近づけるような努力をしたり、好まない状態から脱するような努力も大事だけれど、運命のいたずらとしか言えないようなことや、ミラクルに違いないと思うことが起きたりすると、何か偉大な力が働いているのだ、と思わずにはいられない。そして、自分ですべて解決する必要はなく、天に身を委ねることの大切さを学んだ。そして、何があっても大丈夫。いつも誰かに見守られているし、サポートされている、と思える。Let go and let GOD.

ニコロはきっと、みんなが帰る、あの世界に戻って、今回の人生の旅でどんなことを学ぼうと決めて生まれたかを思い出したことだろう。そして、そのうちこの世の刺激を求めて、今度はどんなことを学ぼうかを決めて、どこかの星に生まれることだろう。なにせ、あっちの世界は絶対的な愛の世界で、わからないことは何もなく、ある意味退屈な世界なのだとか。特に地球はドラマチックにできているので、無限にあるギャラクシーの中でも生まれ変わりたい人気の星第一位なのだとか。

9月21日は、新月。それに部分日食も起きた。翌22日は秋分の日。星に動きがある時は、たいてい自分も周りもエネルギーに変化がある。特に21日から22日にかけて、前夜から吹き荒れた強風で木が倒れたり、イタリア各地で大きなストライキがあったり、インターネットが使えなくなったり、次々予定が変更になったり。個人、家族、地域、コレクティブでも、大きな変化の渦の中にいるような気がする。古いエネルギーは手放し、今の自分にとって本当に大切なことは何かを見直す時。でもそれは、毎日やるべきこと。今日が自分の最後の日だったとしても後悔しないよう、毎日を味わい尽くして生きたいと思う。

2019年から書き始めたほぼ月1度の「森の家」暮らし便り。フィガロのウェブサイト全面リニューアルに伴い、今回が最終回となります。長らくお付き合いいただき、編集部、及び読者の皆さまに、心から感謝申し上げます。

私の日常や作品は、インスタグラム@chizu_kobayashiでご覧になっていただけまます。

また、10月にはNHK BSでドキュメンタリー番組として放送されることになりました。

タイトルは、『チャオ! 森の家のおくりもの』です。今年の春と夏の様子がぎゅぎゅっと詰まっています。20日間の取材の様子がどんな物語にまとめられるのか、ドキドキしますが、楽しみです。

10/4(土)18:00~18:59

NHK BSP4K

10/8(水)19:00~19:59

NHK BS

https://www.nhk.jp/p/ts/M284943J9N/

来春にはまた日本で個展を行いたいなと思っています。

また、どこかでお会いできますように!

ARCHIVE

MONTHLY