梅雨の時期に訪れたい、注目の展覧会4選。

Culture 2024.06.22

原始と現代、この地上で通じ合う精神世界。

『内藤礼 生まれておいで 生きておいで』

内藤礼『死者のための枕』2023年 シルクオーガンジー、糸 撮影:髙橋健治

光、空気、水、重力など自然の事象を通して「地上の生の光景」を出現させてきた美術家、内藤礼。その創作において"生と死"は分別できないものとして問われてきた。東京国立博物館の収蔵品や歴史的な建築と作家との出会いから始まった本展。内藤が縄文時代の土製品に見いだした人間の"こころ"は、自然・命への畏れと祈りから生まれたものであり、作家はそこに「生の内と外を貫く慈悲」を感じたという。自然光に照らし出される展示室には、かつて太陽とともにあった生と死、人と動植物、人と自然のあわいに起こる親密な協和がそっと浮かび上がる。作品と空間の響き合いの中に、原始この地上で生きた人々と、現代を生きる私たちに通ずる精神世界、創造の力を感じたい。

会期:6/25~9/23

会場:東京国立博物館

tel:050-5541-8600

開)9:30~16:30 最終入場

休)月、8/13、9/17 ※8/12、9/16、9/23は開館

料)一般¥1,500

www.tnm.jp

---fadeinpager---

静謐な銅版画と力強い銀屏風の黒の諧調。

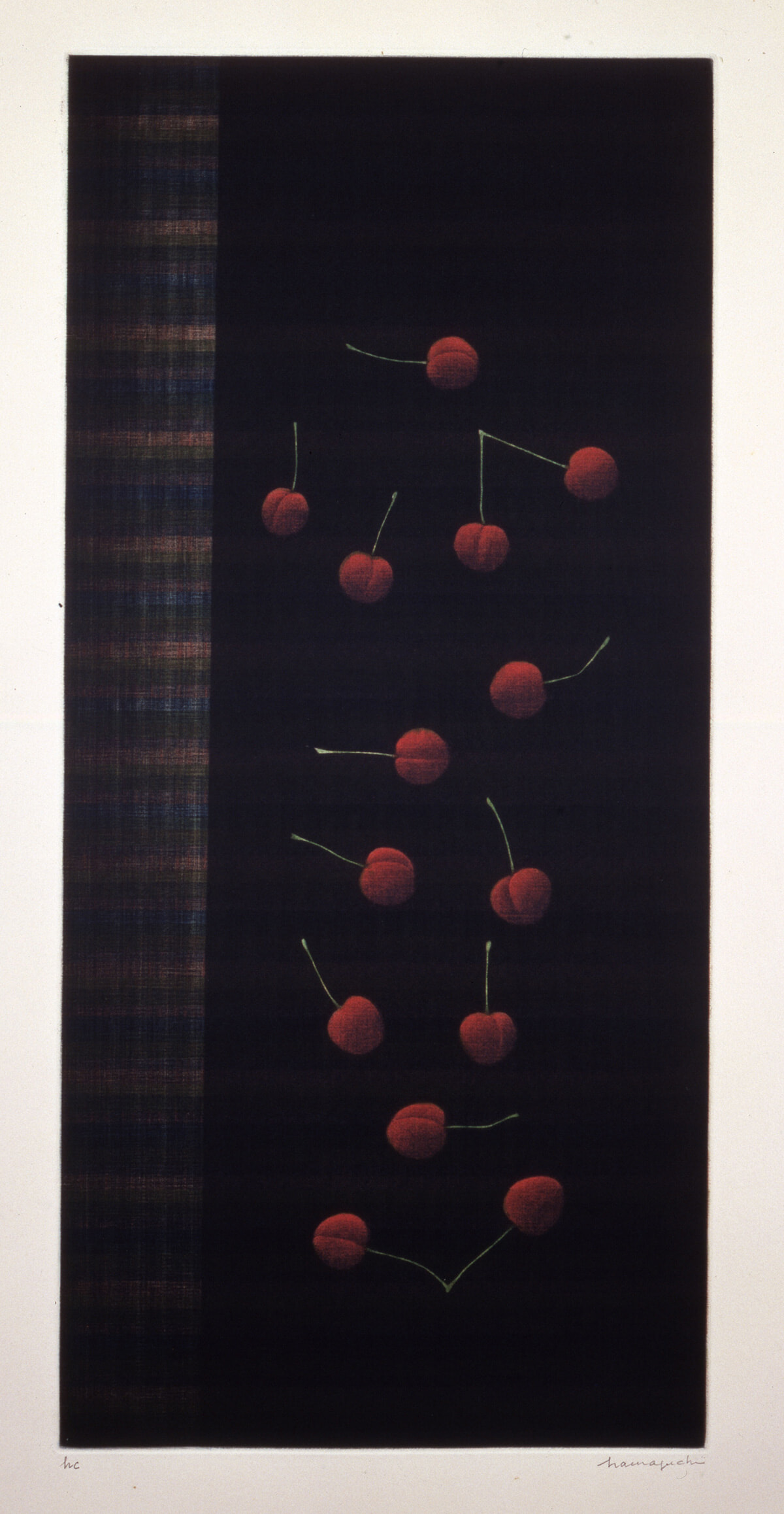

特別展『浜口陽三と波多野華涯―匂い立つ黒と黒―』

浜口陽三『14のさくらんぼ』1966年 カラーメゾチント 52.3×24.4cm Fourteen Cherries Color Mezzotint

銅版画家、浜口陽三(1909-2000)は幼少期より、当時の名士たちが身につけた教養である"南画"に親しみ、画業の転機を迎えた30代には墨絵を習った。陽三の父である10代目濱口儀兵衛の南画の師であり、浜口に影響を与えたといわれる波多野華涯(1863-1944)は生涯を南画家として生き抜いた女性だ。本展では、光を含んだ闇のグラデーションが印象的な浜口の銅版画とともに、波多野の代表作である銀屏風『蘭竹図屏風』が東京では初めて展示される。清流と切り立つ岩に竹と春蘭をあしらった本作は、立ち上る霧や蘭の芳香までが黒の濃淡で表現され、臨場感をもって迫りくる。技法や画風を超えたふたりの画家の響き合い、静謐な銅版画と力強い銀屏風の黒の諧調に注目したい。

会期:開催中~8/18

会場:ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション

tel:03-3665-0251

開)11:00~16:30 最終入場(火~金)、10:00~16:30 最終入場(土、日、祝)

※6/21、7/5、7/19、8/2、8/16は19:30 最終入場

休)月、7/16、8/13 ※7/15、8/12は開館

料)一般¥600

www.yamasa.com/musee/exhibitions

---fadeinpager---

「カメラのない映画」のような空間に迷い込む。

『フィリップ・パレーノ:この場所、あの空』

『私の部屋は金魚鉢』Courtesy the artist Pilar Corrias,London; Gladstone Gallery, New York and Brussels,Esther Schipper, Berlin/Paris/Seoul Photo ©Andrea Rossetti 2018年 展示風景:グロピウス・バウ、ベルリン、2018年

フランスの現代美術を代表するフィリップ・パレーノ。現実/フィクション/仮想の境界、実物と人工物との間に生じる乖離やズレ、芸術や"作者性"の概念に疑問を投げかけ、多くの美術作家や建築家、音楽家と協働してきた。先進的な科学技術を作品に取り入れながらも、ピアノやランプ、ブラインドやバルーンといった見慣れたオブジェを操り、ダイナミズムと沈黙、ユーモアと批評性が交錯する詩的な状況を生みだす。本展では代表作の映像作品『マリリン』(2012年)をはじめ、1990年代の初期作品から初公開のインスタレーションまで、その活動を多面的に紹介。舞台装置のような会場に足を踏み入れる観客は、まるで演者のように新鮮な驚きと混乱をともなう体験に導かれる。

会期:開催中~12/1

会場:ポーラ美術館 展示室1、2、5および屋外

tel:0460-84-2111

開)9:00~16:30 最終入場 無休

※臨時休館あり

料)一般¥2,200

www.polamuseum.or.jp

---fadeinpager---

水晶の宮殿から飛ばされる創造性の"花粉"。

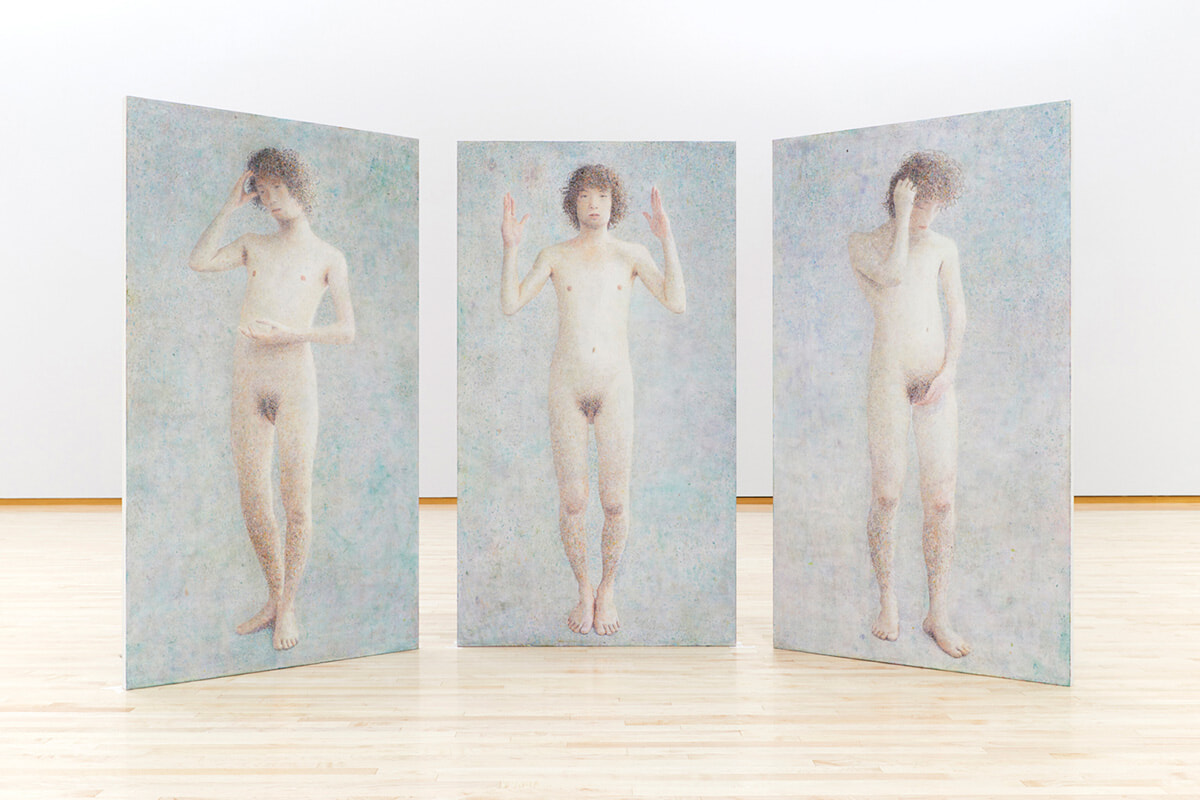

『梅津庸一 クリスタルパレス』

梅津庸一『智・感・情・A』2012-14年 布、パネルに油彩 東京都現代美術館蔵 撮影: 大谷一郎

油彩による裸の自画像や独創的な陶芸作品をはじめ多彩な作品を通して、日本の美術(制度)史への愛憎半ばする批評的態度を表明してきた美術家、梅津庸一。その活動は私塾パープルームやキュレーションなど幅広く展開され、アートの既成概念に一石を投じてきた。1851年のロンドン万国博覧会に姿を現した鉄骨とガラスのパビリオン「水晶宮」から展覧会タイトルを選んだ本展。自身の多様な仕事を花粉になぞらえてきた梅津は、その会場を花粉の培養地に仕立て上げようとする。その花粉は、美学と政治、プロとアマ、芸術家と職人といった領域の重なり合うところに成立し、誰もが無縁ではない"つくる"行為について考えるきっかけを与えてくれる。

会期:開催中~10/6

会場:国立国際美術館

tel:06-6447-4680

開)10:00~16:30 最終入場(火~木、日)、10:00~19:30 最終入場(金、土)

休)月、7/16、8/13、9/17、9/24 ※7/15、8/12、9/16、9/23は開館

料)一般¥1,200

www.nmao.go.jp

*「フィガロジャポン」2024年8月号より抜粋

text: Chie Sumiyoshi