菊地凛子・磯村勇斗・岡野真紀子の3人が語り合った、映像業界の女性を巡るトピックス。

Culture 2024.12.05

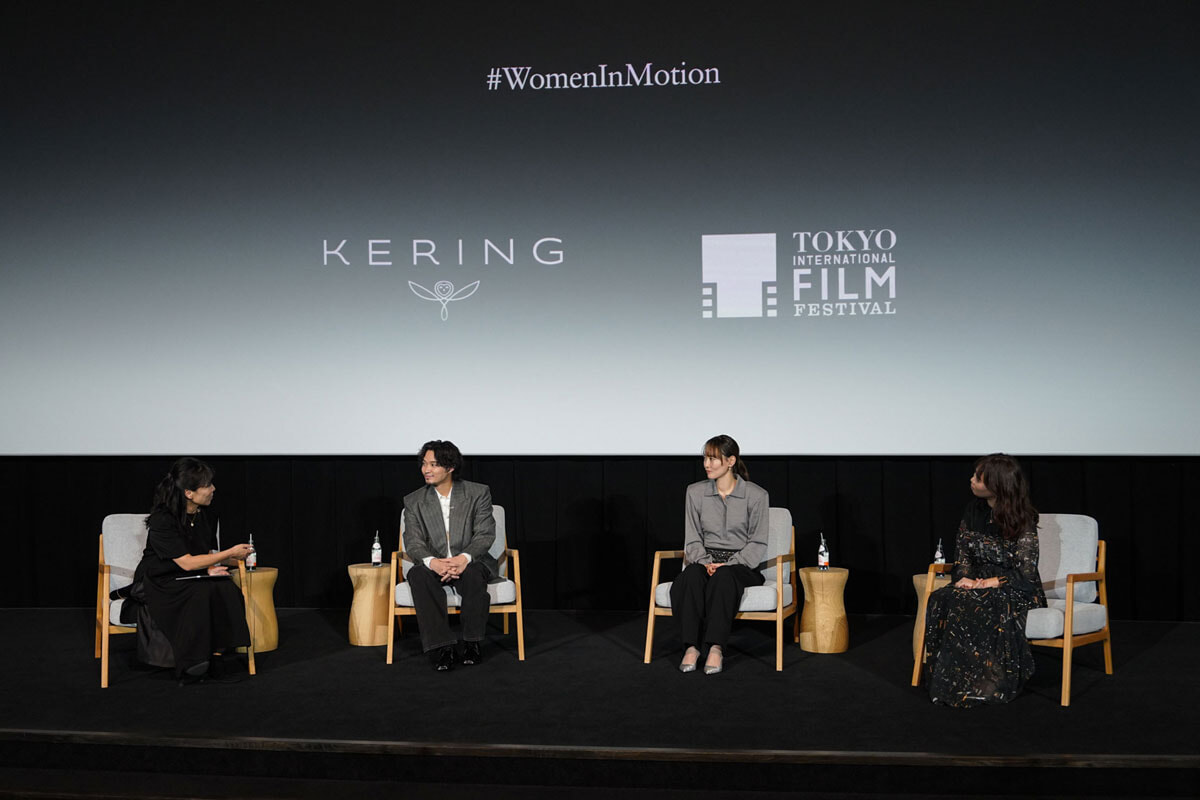

去る11月1日、ケリング「ウーマン・イン・モーション」のトークセッションが第37回東京国際映画祭公式プログラムとして開催された。

「ウーマン・イン・モーション」は、カンヌ国際映画祭のオフィシャルパートナーであるグローバル・ラグジュアリー・グループのケリングが、映画業界における女性をサポートする目的で2015年に発足したプログラムだ。現在では映画のみならずアートや文化分野にもその対象を広げ、世界各地で開催されている。東京国際映画祭との共催は2019年から始まり、コロナ禍を挟んで2022年、2023年に続き4回目となり、映画やファッション好きの間でも認知度が高まっている。

今年は、2022年の登壇者でもあり、この9月に初会合が行われた政府のコンテンツ産業官民協議会と、映画戦略企画委員会をとおして映像業界の改革に尽力している是枝裕和監督のオープニングスピーチに続いて、俳優の菊地凛子、磯村勇斗、Netflix プロデューサーの岡野真紀子の3人がトークセッションに登場した。

是枝監督は、映画業界においてリーダーシップを取る監督・プロデューサーの立場から、子どもたちが映画に触れる豊かな機会を用意する映画教育と、女性が働きやすく、出産を経て戻ってきやすい映画の制作現場という2点に関して「待ったなしで取り組んでいかなければいけない問題」と指摘した。

実際、この10年、特に#MeToo運動が起こった2017年以降、ハラスメント問題や働き方改革など、映像業界ではさまざまな改革が進みつつある。菊地は、現在の映像業界における女性を取り巻く環境において、「それぞれのプロダクションにもよりますが、最近ではリスペクトトレーニングがあったり、セクシャルなシーンにはインティマシーコーディネーターが入るなど、働く環境は少しずつ変わってきているという印象を受けます。ただ、それぞれの立場や男女といった性別関係なく、いろいろな人が平等に働ける環境が整っているかというとまだまだ難しく、問題があるのかなとも思います。女性においては、出産や子育て----男女関係ありませんが----(親の)介護問題などもある。人生の局面においてキャリアが一度ストップした後でも、戻ってこられる場所があるということも大事。そういったことをみんなで議論していく必要はあると思います」と語った。

アカデミー賞助演女優賞にノミネートされたアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督の『バベル』(06年)やギレルモ・デル・トロ監督の『パシフィック・リム』(13年)などハリウッド映画への出演や、日米共同制作のドラマシリーズ「TOKYO VICE」などバラエティに富んだ撮影現場を経験している菊地だが、「俳優としては、台本を覚えて演じる、とやっていることは同じなので、日本と海外の差をそこまで感じたことはありません。ただ、海外の仕事のほうがスケジュールは緩やかだったりする。土日はお休みがちゃんとあったり、土曜日働いたから代わりに月曜日が休みだったり、とか。子育てについても理解がある気がします。また、(海外作品では)現場にいろんな国々の人たち、いろんな立場の人がいるので、そういう意味では違う風景が絶対に見られるというのは確かにありますね」と実感を述べた。体験から来る言葉には重みがある。

プロデューサーである岡野は、制作現場の環境をよりよく変えていくイニシアチブを握っている立場にあるが、20年に及ぶキャリアの中で女性の働く環境は大きく変化したと語る。「私がこの映像業界に入ったのは20年前。この20年間で大きく変わってきていると思っています。20代の頃、脚本家の倉本聰さんとお仕事した時、とある記者の方が『今時の若い女性とのお仕事どうですか?』と倉本先生に質問したら、 『失礼だな』って先生が記者の方に怒った。『彼女はプロデューサーという立場で、80代の自分と20代の彼女には何の差もないし、 僕はリスペクトを持って仕事をしている。それを"若い今時の女性"と言うあなたは恥を知りなさい』とおっしゃってくれた。その時、私はすごく勇気をもらいました」(岡野)

制作会社やWOWOWを経て、2021年に米国の配信大手Netflixに入社した岡野だが、米国からのシステムの導入もあることから、センシティブなシーンにおいて俳優と監督の間に入って適切な撮影が行われるように調整する「インティマシーコーディネーター」の採用やハラスメント防止のための講習「リスペクトトレーニング」の実施など働きやすい安全な現場づくりにもより意識的だ。

「スタッフ、俳優を含め、作品の制作に関わる人たちにはすべてリスペクトトレーニングを受けていただいています。また、私が関わる作品に関してはすべてインティマシーコーディネーターの方に脚本を読んでいただいています。私たちが(インティマシーシーンだと)気づかない場面でも、プロの方が読むと、ここはセンシティブなのだと気づくこともあります」(岡野)

多くの撮影現場でインティマシーコーディネーターが入るようになったという昨今の変化は、俳優側から見ると大きな第一歩だ。

「インティマシーコーディネーターが撮影現場にいてくださるのは、相手を守るためでもあるし、自分を守るためでもあるし、クルーを守るためでもあるというか。 そういう立場の人が現場にいて、『大丈夫ですか? 何か不安はありませんか?』と聞いてくれるのは、心が軽くなる。デリケートなことをきちんとデリケートなこととして捉える人がひとりでもいるっていうのはすごい大事だと思います」という菊地の言葉に、磯村も同意する。

「僕も同じように感じますね。これまでインティマシーコーディネーターがいない撮影もありました。そういう現場でインティマシーシーンを演じると、『大丈夫です』と演じたとしても、やはり、どこか傷ついているような部分もあったりするんですよね。裸でいる時にタオルもなんもかけてくれなくて。これは端から見ても絶対おかしいよな、と思う時もありました。なんか、カッターのような薄いものでピッとやられた傷がついたような、そんな時もあった。やはり、インティマシーコーディネーターが入ると、不安事はどんどん減っていきます。『このシーンはどういう風に組み立てていきますか』とか、『どこまで肌を露出させますか?』と、細かいところまで全部、俳優に寄り添ってお話してくださる。インティマシーコーディネーターの存在の重要性を身を持って感じました。日本にはまだ数が少なく、男性はほとんどいないようですが、増えて欲しいと思います。男性には、男性でないと言いにくいこともありますから」(磯村)

「ウーマン・イン・モーション」というと、女性だけの議論の場だというイメージを持つ人がいるかもしれないが、女性を取り巻く環境の改善には、映像業界におけるマジョリティの男性の協力なくしては成し遂げられないことがたくさんある。今年の大きなトピックスのひとつとして「アライシップ」(=当事者以外がマイノリティや弱者を擁護および支援する行動のこと)を掲げ、男性俳優である磯村にも登壇してもらった。

「今回のような取り組みに男性として登壇させてもらえたことは非常にうれしい。やはり女性だけで解決できる問題ではないと思うので、男性も一緒にそういった問題に向き合い、まずは理解していくところからだと思うんですよね。僕は俳優としてデビューして10年目になりますが、自分がデビューしたての頃は、現場も男性スタッフが多く、彼らから罵声が飛んできている現場も見てきました。でも最近は現場に行くと、女性のスタッフの数が圧倒的に増えたなっていうのは感じています。 そういったことを見ていると、こうした取り組みや女性が働きやすい環境を作ろうという声や動きが、少しずつ映像業界にも浸透していっているのではないか、とは思います。やはり人が変われば、その価値観もまた変化していく。ただ、そういったことが浸透してない場所もまだまだあると思うので、自分も色々学びたいと思いますし、こうした考えや活動をもっと広げていかなきゃいけないとも感じています」(磯村)

実際、32歳の磯村は、急激に改革が行われている撮影現場を目の当たりにしている世代だが、ジェネレーションによる価値観の差も実感している。

「そういったテーマのドラマ(『不適切にもほどがある!』)にも出演していたので、僕らが知らない昭和の時代の体育会系の熱い世代の存在もなんとなくわかる。僕ら30代はそういった先輩たちの支えもあった世代ですけれど、若い世代にとっては迷惑だったり、暑苦しかったり、さらにコンプライアンス的にも問題だったりすることもあるかもしれない。正直なところ、僕も何がいいのかわからないんですよ。ただ、先輩たちのいいところを受け取って、後輩たちの世代にバトンを渡すことに意味はあると思います」(磯村)

菊地、磯村、岡野が口を揃えるのは何よりもコミュニケーションの重要性である。

「本当にいろんなことを分かち合うっていうか。知るきっかけは大事なんだと思います。知らないと言葉にできない。そもそも何が問題かがわからないけれど、すごく気持ちがざわつくことって、あるじゃないですか。的確な言葉を見つけ、それを伝えていく作業って、すごく大変だけれど大事なんじゃないかなと思うんですね。 時間も必要だし、勇気も必要だしこういう場があることで、問題をひとつひとつ意識できていけるといいのかなと思います」(菊地)

岡野は、「皆さんもおっしゃっているように、お互いを知って話していくってことがすごく大事だと思いますね。それから、どうしても私たちの仕事は目の前のことに集中しがちだし、一生懸命になりがちです。でも、よりサステナブルというか、5年後、10年後、20年後にこの業界に入る皆さんはどうなんだろうっていうところまで、ちょっと未来を意識した上でサポート体制を考えていくことが、いま重要なのかな、というふうには思います」と言葉を締めくくった。

ジェンダーを巡る問題、ダイバーシティ&インクルージョンと働く現場では、さまざまな改革が急速に進んでいるが、お互いに言葉にすることの大事さを再認識させられたトークセッションでもあった。

【関連記事】

菊地凛子が語る、主演映画『658km、陽子の旅』への道筋。

「ウーマン・イン・モーション」大賞は女性エグゼクティブのレジェンドに!【立田敦子のカンヌ映画祭2024 #05】

text: Atsuko Tatsuta