岡山デニムと米澤柊のアニメが合体!? LVMH メティエダール「アーティスト・イン・レジデンス」の展示をレポート。

Fashion 2025.09.24

岡山にあるデニムメーカー、クロキの作業場で作品を制作する米澤柊。©Azusa Yamaguchi

75のラグジュアリーメゾンを傘下にもつLVMHグループが2015年に設立したLVMH メティエ ダール(以下メティエ ダール)。ラグジュアリー業界を支える先進的なマニュファクチャーや職人との関係を構築するためのグローバルネットワーク事業だ。22年には日本における活動拠点としてLVMH メティエ ダール ジャパンを設立し、世界屈指のデニム生産地として知られる岡山県のメーカー、クロキ株式会社と日本初のパートナーシップを締結した。

メティエ ダールでは、毎年アーティストとマニュファクチャーとの出会いを提供するアーティスト・イン・レジデンスプログラムを開催。9回目となる今年は革新的なデニム生産者であるクロキと新進気鋭のアーティスト、米澤柊とのコラボレーションが実現した。6ヶ月間にわたってデニムの職人技の世界に没入しながら創作活動に取り組んだ様子をレポートする。

制作を続けた作業場が、そのまま展示会場に。隣ではデニム織機の音が一定のリズムを刻んでいる。©Azusa Yamaguchi

自然豊かな土地で生まれるデニムにインスパイアされて

岡山県井原市は四方を山に囲まれ、その間を清らかな川が流れる田園地帯。豊かな森と水に恵まれ、昔から藍染の産地として知られている。この地でデニム生地を作り続けるクロキは、クオリティの高さによって世界のラグジュアリーメゾンから熱い視線を浴びている。染色・織り・加工といった生地生産を一貫して行う数少ないメーカーで、この地に伝わる藍染技術を現代的なロープ染色に活かしているのが特徴だ。ロープ状に束ねた糸を繰り返しインディゴに通すことで深い色合いを出すと同時に、糸の中心が白く残ることで洗い加工後のユーズド感を生み出している。

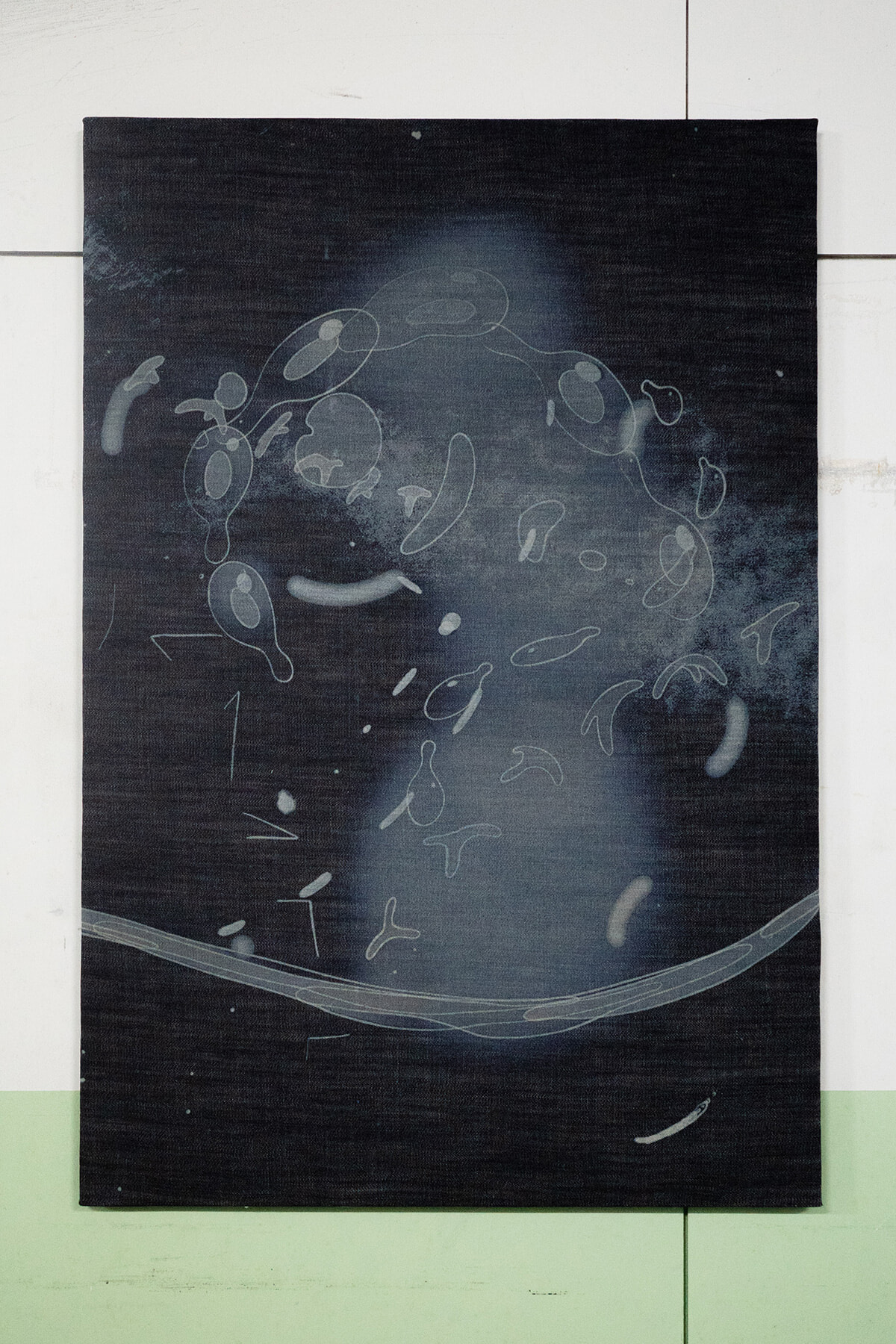

デニムにレーザー彫刻を施した米澤の作品。©Azusa Yamaguchi

初めてクロキのデニムを目にした米澤は、途方もない数の生地のバリエーションに圧倒されたという。「研究に研究を重ねてきたデニムはそれだけで美しい。これ以上何ができるのだろうかと思いました。私のふだんの制作活動では湧き上がってきたテーマや言葉を膨らませて素材や手法を選択するのですが、今回はデニムという素材が目の前にあった。アーティスト・イン・レジデンスという体験は、アーティストとしての私の思考を広げてくれました」

第2会場に展示されたのは、2種類のデニムの糸を機械で結び合わせた作品。©Azusa Yamaguchi

米澤の作品でしばしば表現される「オバケ」とは、アニメーションの画面が移り変わる一瞬の隙間に起きる"揺れ"。今回はそれをデニムの上に刺繍で表した。高度な技術を要するが、刺繍職人とともに仕上げた。©Azusa Yamaguchi

米澤は大学でメディアアートを専攻し、アニメーション、絵画、映像、インスタレーションなどマルチメディア作品を発表している。アニメキャラクターのはかない感情と活動空間を捉えながら、デジタルアニメーションと現実の生き物、人間の魂は隣人関係にあることを表現している。「Obake's Screenshots」シリーズではデジタル作品に生命感を吹き込み、存在の循環性という問題にも取り組んでいる。耳をつんざくような音を立てるデニム織機の隣の作業場で、米澤は黙々と作業を続けた。「デニムにはさまざまな織り方があるのですが、織り方によって異なる糸と針をセットする部屋をドローイングルームと呼ぶそうです。私はここで絵を描いたりパネルを作ったりしました」

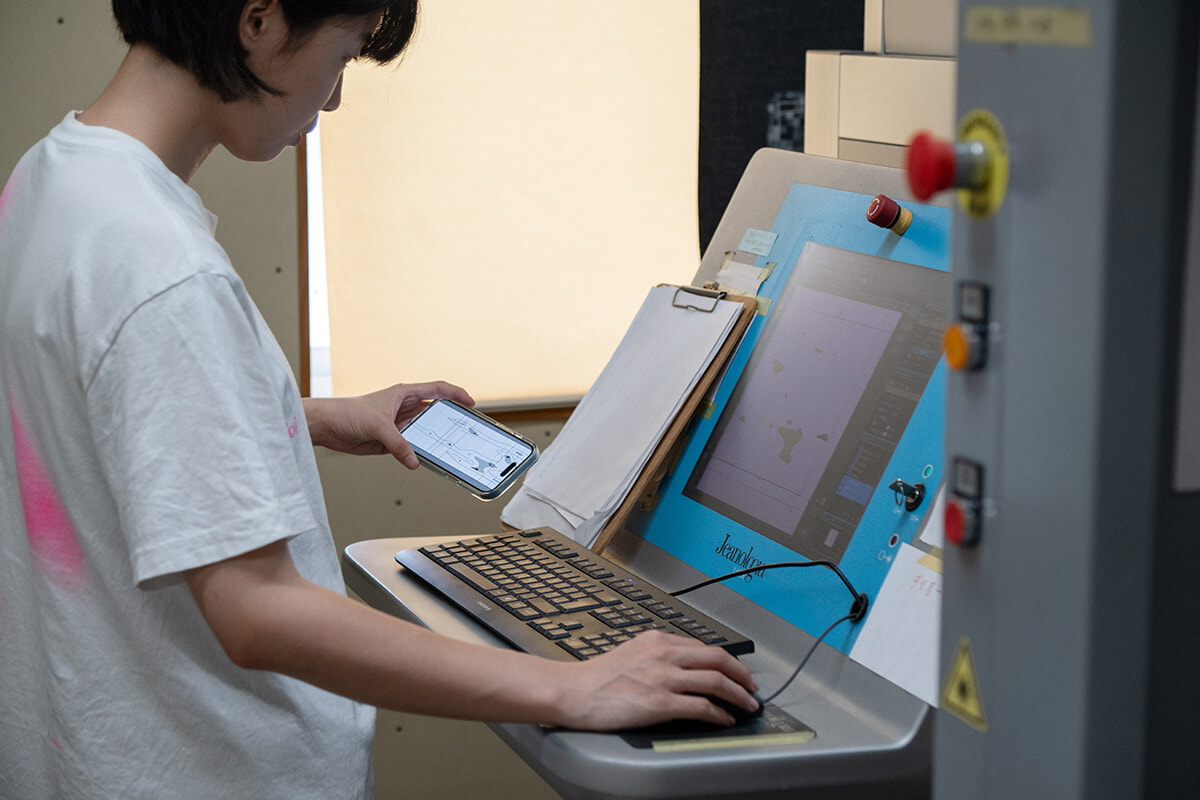

デジタル機器を習得しながら、デニムの組織設計と自身の作品を融合させていく。©Azusa Yamaguchi

展示会場のひとつにもなったドローイングルームには、最も厚手のデニムを使った立体作品が3体展示されている。レーザー機器でくり抜いたアニメのキャラクターが空間いっぱいに立ち上がった様子は、デジタル世界のキャラクターが現実に現れたかのような錯覚に陥る。一方、壁にはデニムを貼ったキャンバスに、1秒分のアニメーション画像がレーザーで描かれ、会場には工場の音に混じって米澤が制作したボーカロイド音源が流れている。「もともとデニムは労働者のための衣服で、履き込むことでダメージが形成されていった。今はダメージそのものがファッションとなり、あらかじめ加工を施したものが工場で複製されています。もはや複製が当たり前の時代ですが、その先には履く人一人ひとりがダメージ=傷を育てていく。そこに着目しました」

本プロジェクトで米澤は生地制作の工程に着目し、デニムを柔らかくも強靭な宇宙と捉え、ダメージを生命のように生き続ける傷として表現した。最初の数ヶ月はクロキの社員と同じように朝早くから工場へ出社し、全ての工程を注意深く観察し、学び、職人とのコミュニケーションを深めていった。「この土地の自然の景色と、クロキの技術が地続きになっていると感じ、それを吸収しながら作品を生み出しました」

デニムの淵には日本語と英語の詞が織り込まれている。©Azusa Yamaguchi

生地の製法はもちろん、レーザー加工、刺繍に至るまで様々な技術を数ヶ月で学び、時には自ら機器を操作して作品に挑んだ米澤。そんな彼女についてクロキ代表の黒木立志はこう話す。「アーティストというのはアナログな制作を行うものだと思っていましたが、米澤さんはコンピューターや工場の器具を駆使して制作を行いました。素晴らしい仕事ぶりでした。デニムという素材はさまざまな加工ができるのが特徴です。レーザーで擦って色を落としたり、刺繍を施したり。今回のコラボレーションでは、デニムとアニメが合体したユニークな試みとなりました」

LVMHメディエダール ジャパン ディレクターの盛岡笑奈は、日本のものづくりの特徴を「見えないところにまでこだわる」点だと指摘する。「日本のものづくりでは分業制がしっかり残っていますが、その一つひとつの工程には妥協がなく、極限まで技術を貫いている。高齢の職人もイノベイティブな方が多く、伝統を壊す覚悟で新しいものを作ろうという意思の強さを感じます。その気質が細部へのこだわりを生むのでしょう」

岡山の地元市民に向けてクロキ本社で一般公開された一連の作品は、10月に開催されるパリの展覧会で、クロキ本社で公開された作品(29点)に加え未公開の作品2点が正式に披露される予定だ。メイドインジャパンのデニムと米澤のアートが、岡山から世界に向けて羽ばたこうとしている。

text: Junko Kubodera