自然、子ども......19世紀前半、デンマーク絵画の黄金時代。

Paris 2020.12.11

プティ・パレで『デンマーク絵画の黄金時代(1801〜1864)』展が9月22日から始まった。北欧の絵画について、プティ・パレでは3年前にスウェーデンの“忘れられていた”画家アンデルス・ゾルンの仕事の素晴らしさをあらためて確認させる展覧会を開催したが、今回はひとりに絞らず、デンマークという小国の19世紀前半の複数の画家たちの絵画を会場に集めている。

クリスチャン・ケプケ『Vue de Dosseringen』(1838年)。ポスターに用いられている作品。会場では、人物なしのバージョンと一緒に展示されている。©SMK photo : Jakob Skou-Hansen

展覧会で語られる黄金時代とは、創作活動が盛んだった1801年から1864年までの63年間。これは、パリではジャックマール・アンドレ美術館で開催され、東京では新型コロナウイルス感染症拡大防止のために会期半ばで閉幕されてしまった『ハマスホイとデンマーク絵画』展で注目された“北欧のフェルメール”と呼ばれるこの画家ヴィルヘルム・ハマスホイ(1864〜1916年)が活躍した時期の前にあたる。1864年というのはデンマーク戦争が勃発し、その結果長年の争点だったシュレースヴィヒとホルシュタインの2つの地方がドイツ帰属となった年なのだ。

左:コンスタンティン・ハンセン『Petite fille, Else Købke, avec une tasse』(1850年)©SMK photo : Jakob Skou-Hansen

右:ピーター・クリスチャン・スコフガード『Forêt de hêtres en mai. Iselingen』(1857年)。©SMK photo : Jakob Skou-Hansen

毎回、絵画に詳しくない人にも興味を持たせる趣向を盛り込み、魅力ある会場構成を作り上げる努力を惜しまぬプティ・パレ。今回も同様だ。パリでデンマークの絵画についての展覧会が開催されるのは35年ぶりで、19紀前半の黄金時代にフォーカスを置いて厳選された約200点を展示。会場を一周することで、19世紀前半のデンマークのイメージがつかめそうだ。

1813年に国家の破産を余儀なくされたデンマークだが、ブルジョアたちが台頭し経済を復興する。王室に代わって彼らは文化的な面への投資を惜しまず、絵画展も多く開催されるように。おかげで芸術家たちの生活も安定へと。芸術作品をコレクションするブルジョアたちが好んだのは、自宅の壁を飾る小ぶりの作品。「肖像画と私生活」と題された展示室は当時のブルジョア家庭の一室をイメージしたつくりで、子どもや家族が描かれた小さな絵画が並べられて親しみやすい雰囲気が漂っている。

左:ブルジョア家庭のリビングルームを再現。

右:ヴィルヘルム・ベンズ『La Famille Waagepetersen』(1830年)。デンマーク黄金時代に富を築いたワイン商の一家。壁に掛けられた絵画は彼が作品の発注者であること、そして彼の芸術への愛と支援を物語っている。

左:エミリウス・ベレンツェン『Portrait de famille』(1828年)。コペンハーゲンにある画家の両親の家の様子が描かれている。読み物をする父、糸を紡ぐ母。窓際では若い娘たちが作業に励み……。室内はシンプルで、薄ものカーテン越しに室内に光を取り入れているのが当時の傾向だった。

右:マーティヌス・ラービュー『Vue depuis la fenêtre du peintre』(1825年)。両親の家から独立する直前の自室を描いた作品。窓の外に見える港と成長がさまざまな植物の鉢は、画家の大人への移行を象徴している。©SMK photo : Jakob Skou-Hansen

---fadeinpager---

最初の部屋で紹介される、展覧会の中心人物的存在は1754年に創立されたデンマーク王立美術院で多くの画家を育てたクリストファー・ヴィルヘルム・エッカースベルグ(1783〜1853年)だ。パリでネオクラシック絵画の巨匠ジャック=ルイ・ダヴィッドの下で学び、次いでローマでも学んだ彼。今回の展示作品の大半を占めているのは、彼と、その影響を受けた画家たちの作品である。

クリストファー・ヴィルヘルム・エッカースベルグ『vue à travers trois arches du troisième étage du Colisée』(1815年)。エッカースベルグのイタリア時代の作品。©SMK photos : Jakob Skou-Hansen

“日常生活と都会”のテーマで展示されているクリストファー・ヴィルヘルム・エッカースベルグが後期に描いた、構図もテーマもちょっと不思議な3点。

左:3名の男女が風雨の中ですれ違う『Scène de rue sous la pluie et le vent』(1846年)

中:おそらく皆既日食を見ようと走っているのであろう人々と、何が起きているかを知ろうとしている女性をドア越しに描いた『View through a Door towards Running People』(1845年)

右:満月に照らされたコペンハーゲン市内のランゲ橋を走って渡る人々を描いた『Langebro in Moonlight with Running People』(1836年)。なぜ人々が走っているかの推測は鑑賞者に任されている。

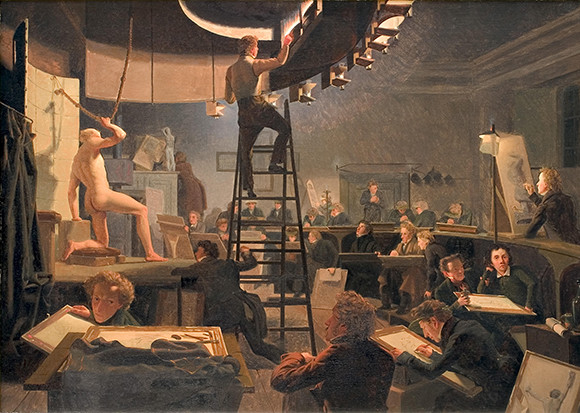

この後に続くのは、「仕事をするアーティストたち、王立アカデミーからアトリエへ」と題された部屋。学生たちはデッサン、彫刻を美術院で学ぶのだが、1820年までは絵画の授業は教授のアトリエで有料プライベートレッスンだった。そして1888年まで美術院の学生は男子に限られていたそうだ。19世紀前半のデンマークでは、先に説明したようにアーティストの社会的立場はブルジョアたちの投資によって大幅に向上した。芸術家たちは次々と自身のアトリエを構え、そこで自由に創作活動に励み、また出会いの場としていたのだ。アトリエで仕事をするアーティストを描いた作品が、デンマーク絵画では少なくないのもそれゆえである。

ヴィルヘルム・ベンズ『L’École de modèle vivant à l’Académie des beaux-arts de Copenhague』(1826年)。王立美術院内での授業風景。

左:アトリエの雰囲気を再現した展示会場。

右:ヴィルヘルム・ベンズ 『Un jeune artiste regardant son esquisse dans un miroir』(1826年)。若い画家がアトリエの鏡に映った素描を眺める様子だ。

---fadeinpager---

この時代、若い芸術家たちの目標はかつてのエッカースベルグのように王立美術院で金メダルを獲得し、海外留学の奨学金を得ることだった。いちばん人気の行き先はローマ。古代やルネサンスの絵画を学べるだけでなく、この地の典型的な光景をテーマにした作品はデンマークのブルジョアたちから求められる作品だったからだ。もちろん、街や近郊の景色を描くことも彼らは忘れず、さらにギリシャやトルコといった国々も彼らは旅した。

マーティヌス・ラービュー『Loggia à Procida』(1835年)。イタリアの島の家のベランダの光景。南国の美しい光が、明るく会場を輝かせる。photo : Cecilia Heisser/ Nationalmuseum

エッカースベルグの勧めでアーティストたちがアトリエから出て、戸外で描くようになったのは1820年以降のことだ。外に出た画家たちは自由にモチーフを選ぶだけでなく、新たなアングル、パースペクティブを作品にもたらすようになる。1840年代、画家たちの視線がノルウェーの山やスウェーデンの人々へと向けられるのは、デンマークの美術史家の奨励によってである。こうして一時期、デンマーク国内の果てまでゆきフィヨルドやドルメンなどをテーマに求めた作品がもてはやされたが、工業化が国内に席巻するようになった1850年代は、素朴な農業国の暮らしという過去へのノスタルジーを画家たちは表現するようになる。鉄道網の発展、ビジュアル付き報道の進歩といったことからデンマークが海外に開けるようになると、より国粋主義となって、消えつつあるデンマーク特有の農業や漁業をテーマに選ぶ画家たちも。半世紀強のデンマーク絵画の黄金時代、実にバラエティ豊かである。

黄金時代には、粗野な大自然がテーマとして好まれた時期もあった。photo : Mariko Omura

左:クリスチャン・ケプケ『Vue du haut d’un grenier à blé dans la citadelle de Copenhague』(1831年)。アングルの斬新さが語られる作品だ。©SMK photos : Jakob Sou-Hansen

右:展示作品の一部を壁紙のように活用した会場構成。photo : Mariko Omura

『L’Âge d’or de la peinture danoise(1801-1864)』展

開催中〜2021年1月17日

Petit Palais

Avenue Winston-Churchill

75008 Paris

開)10時〜18時(火~木、土、日) 10時~21時(金)

休)月、12月25日、1月1日

料)13ユーロ

www.petitpalais.paris.fr

【関連記事】

知っておきたい画家アンデルス・ゾルンをプティ・パレで。

ハマスホイの室内画で、北欧のインテリアの静謐に浸る。

デンマークの屋内蚤の市と国立美術館。

réalisation : MARIKO OMURA