新しいカルティエ現代美術財団、パリの中心で現代アートの迷路を楽しむ感覚で。

Paris 2025.11.11

パリはモードの都と呼ばれるけれど、アートの都とも言える。10月のパリではパリ・ファッションウィークに次いで、パリ・アートウィークが開催された。4回目を迎えたアート・バーゼル・パリがグラン・パレをメイン会場に開催され、市内のギャラリーでも多数のアートイベントが繰り広げられた。ポンピドゥー・センターでは壮大なる花火が空を彩り......そして10月25日には昨年創立40周年を迎えたのを機にラスパイユ大通りからパレ・ロワイヤルに引っ越したカルティエ現代美術財団が待望のオープンを果たしたのだ。パリのど真ん中で、お隣にはルーヴル美術館、少し歩いたところにブルス・ドゥ・コメルスがあり、また広場にはコメディ・フランセーズ、それを北上するとパリ・オペラ座だ。アートを含み、フランスの文化が凝縮されたような新しい所在地である。

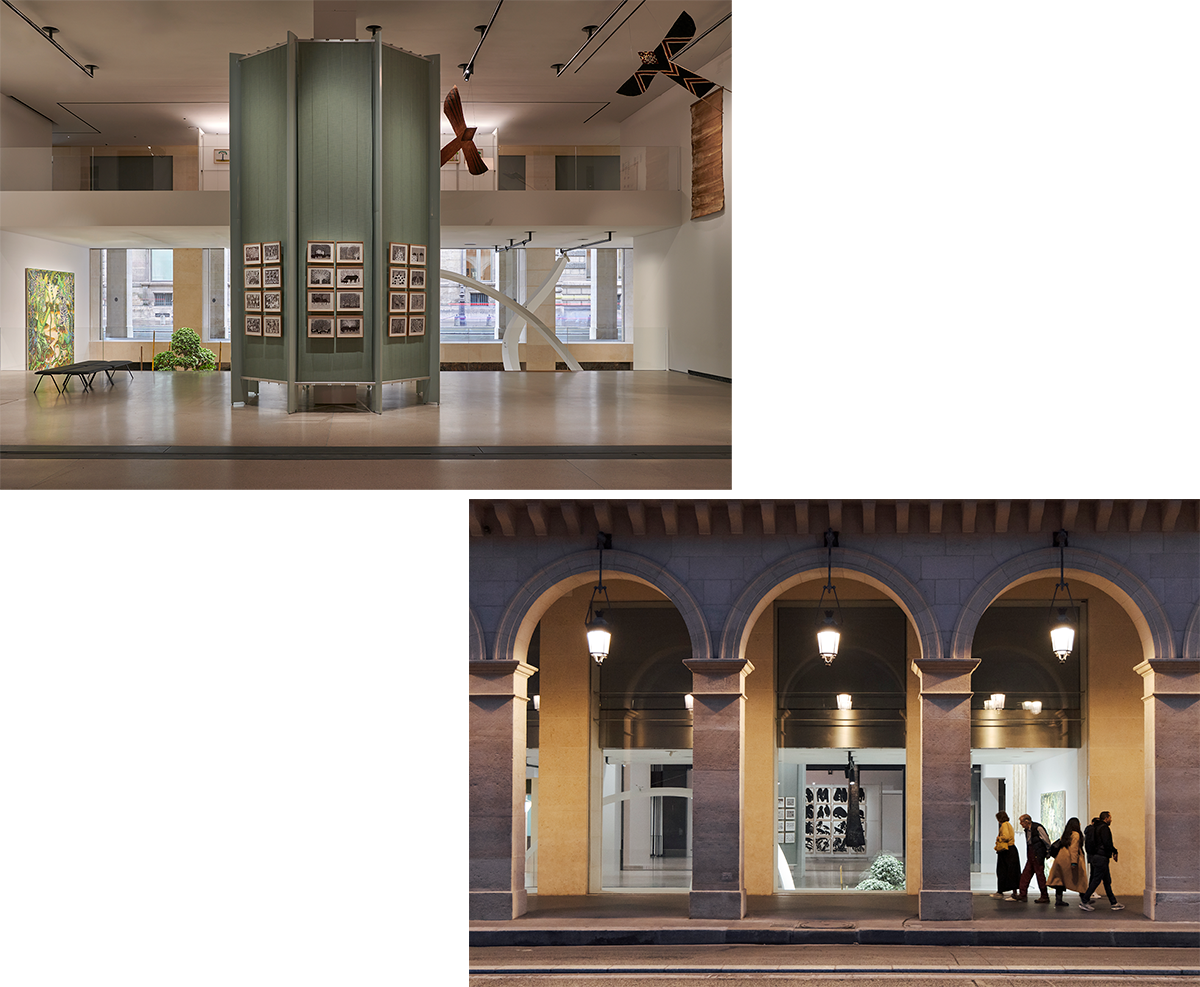

14区のラスパイユ大通りから、パリの歴史とカルチャーが層を成すパレ・ロワイヤルに引っ越してきたカルティエ現代美術財団。photograrphy: Cyril Marcihacy

1855年の建築物に強い鼓動が蘇った

財団を擁する石造りの建物は1855年の建築物だ。ナポレオン3世が水晶宮で話題を呼んだロンドンの万国博覧会に負けじ!と開催したパリ初の万博の開催に際して、グラン・オテル・デュ・ルーブル(1855~1887年)としてオープンした。その後デパートのグラン・マガザン・デュ・ルーブル(1887~1974年)、その後はアンティーク商が軒を連ねるルーブル・デ・ザンティケール(1978~2019年)に。

歴史が層を成す建築物で、国の歴史的建造物に指定されている。手を入れるにも多くの拘束があるのだが、フランス建築界の巨匠ジャン・ヌーヴェルの見事な建築設計により21世紀にふさわしい建築物として新たな息吹きを得た。広場に面した19世紀の建物のままの外観を目にすると、かつての財団であるラスパイユ大通りのガラスの建物とつい比較してしまうせいか閉鎖的な会場を予測してしまう。それだけに、中に入るや高い天井、採光、見通しの良さに驚かされる。その意外性は感動的で、これから訪れる展示スペースへの好奇心は掻き立てられるばかりとなる。

地下から2階まで、空の状態の財団。©Jean Nouvel/ ADAGP, Paris, 2025. photography: ©Martin Argyrogl

展示会場内、作品を鑑賞しながら歩いているとリヴォリ通り側のガラス窓の向こうにはルーヴル美術館が見え、その前を通行人、自転車、車、バス......がというように、外の活動が無音で目の前に繰り広げられる。通りからも財団の中を見ることができるのだ。まさに現代アートをすべての人のために!である。

リヴォリ通り側のお向かいはルーヴル美術館。©Jean Nouvel/ ADAGP, Paris, 2025. photography: ©Martin Argyrogl

全体8,500平米のうち6,500平米を占める展示会場は地下、地上階、2階の3フロアがあり、中央は吹き抜けとなっている。5つの可動式プラットフォームが構成するモジュール式のスペースで、高さは11段の調整が可能。展示スペースの上には明るさを調節できるガラス天井が備えられている。ボリューム、垂直性、光の変化の組み合わせは無数で、変幻自在な会場なのだ。展示スペースはラスパイユ大通り時代に比べて5倍あり、スケールの大きな展示作品も難無く展示できる。ここでは1つのプラットフォームが250平米全体での最大荷重が250トン、単純計算すると1平米1トン1の重さに耐えられる作りだというから、重さやサイズといった拘束なしにアーティストの作品を受け入れられるのだ。新しいカルティエ現代美術財団は来場者にとってはワンダーランドであり、アーティストにとってはパラダイスではないだろうか。展覧会を見に来たつもりでも、まずは建築要素に気持ちを奪われてしまう。カルティエ現代美術財団におけるジャン・ヌーヴェルの仕事は、彼が手がける美術館の仕事の到達点と評価されている。

左:ガラスの天井とその上の庭。 右:外からは見えない庭。構造は展示されている建物の模型を見るとわかりやすい。photography: 左 ©Jean Nouvel/ ADAGP, Paris, 2025. photo ©Martin Argyroglo、右 Mariko Omura

彼が財団について語ったことの一部を紹介しよう。「今日の芸術を発見するように誘いかける保護的なシェルター、寛大な避難所、すべての人々のための場所として、カルティエ現代美術財団の建物を思い描いてきました。アーティストたちの作品、そして彼らのアイデアに適応する自由なインスピレーションの場所、一種の大きなアトリエです。この建物の使命は、歴史と調和し、歴史を明らかにする空間と新しい展示法を生み出すことです。パレ・ロワイヤル2番地の建物の当初からの目的を変える事は、パリに対してより寛大で、でも同時にパリを代表する事なのです。新しい芸術の誕生を育むカルティエ財団は、歴史を財団内にもたらし、街にクリエイションをもたらすという二重の動きで場所に深みを与えるのです」

模型だと建物の全容を把握しやすい。左:リヴォリ通り側は建物がマレンゴ通りまで続く。 右:サントノーレ通り側にはガラス屋根が設けられた。都会の新たな散歩道だ。photography: Mariko Omura

---fadeinpager---

開幕展『エクスポジション ジェネラル』、現代の創造の新しい地図。

新しい建物内で開催されている初の展覧会は『Exposition générale』。以前よりはるかに広い会場なので、駆け足にならないように滞在時間の余裕を多くみておくのがいいだろう。このオープニング展は来年2026年8月26日までの開催と時期が長いので、すぐにパリ滞在の予定がなくてもご安心を。『エクスポジション ジェネラル』というタイトルは19世紀末、デパートのグラン・マガザン・デュ・ルーブルが開催していたフェアのタイトルから取ったそうだ。ここで開催されるフェアにはあらゆる分野の工芸品や商品が集められて、文化の拡大と新しい知識の流布に貢献してたという歴史がある。財団の建物内で展示される作品も様様なジャンルであることから、この建物に染み込んでいるこうした遺産の延長線上にジャン・ヌーヴェルは空間の使いかたを刷新して、展覧会の可能性を新たに創造する場を提案したのである。

建物内から外が眺められ、通行人は外から財団内の展示を鑑賞できる。美術館と街の素敵な関係がここにある。photography: 左 ©Cyril Marchilhacy、右 ©Jean Nouvel/ ADAGP, Paris, 2025. photo ©Martin Argyroglo

『エクスポジション ジェネラル』は財団の所蔵品から100名以上のアーティストの600点近い作品の展示により、財団の40年間の証言となる展覧会である。イタリアのデザインスタジオFormafantasma(フォルマファンタズマ)による会場デザインの中で、懐かしく再会する作品、見損なった展覧会の作品......触れ合い方は人さまざまだろう。展覧会には財団の取り組みの多様性を反映した4つのテーマが設けられている。うたかたの建築ラボである「Machines d'architecture(建築という装置)」、生物の世界とその保全についての考察は「Etre nature(自然であること)」、素材と技術の実験空間である「Making Things(ものをつくる)」、サイエンス、テクノロジー、フィクションを融合した未来の物語たる「Un monde réel(現実の世界)」。4つのテーマに加えてパティ・スミスやデイヴィッド・リンチを始め、所蔵品を代表するアーティストたちの個人的または共同的作品を展示している。

テーマ「Machines d'architecture(建築装置)」より。アレッサンドロ・メンディーニの2作品の奥に見えるのは、ボディス・イセク・キングレス。©Cyril Marchilhacy

テーマ「Etre nature(自然であること)」から。ルイス・ゼルビ二作『Espiritutal da Rrealidade』。来年8月の展覧会終了までに自然がどう進化してゆくか。photography: Mariko Omura

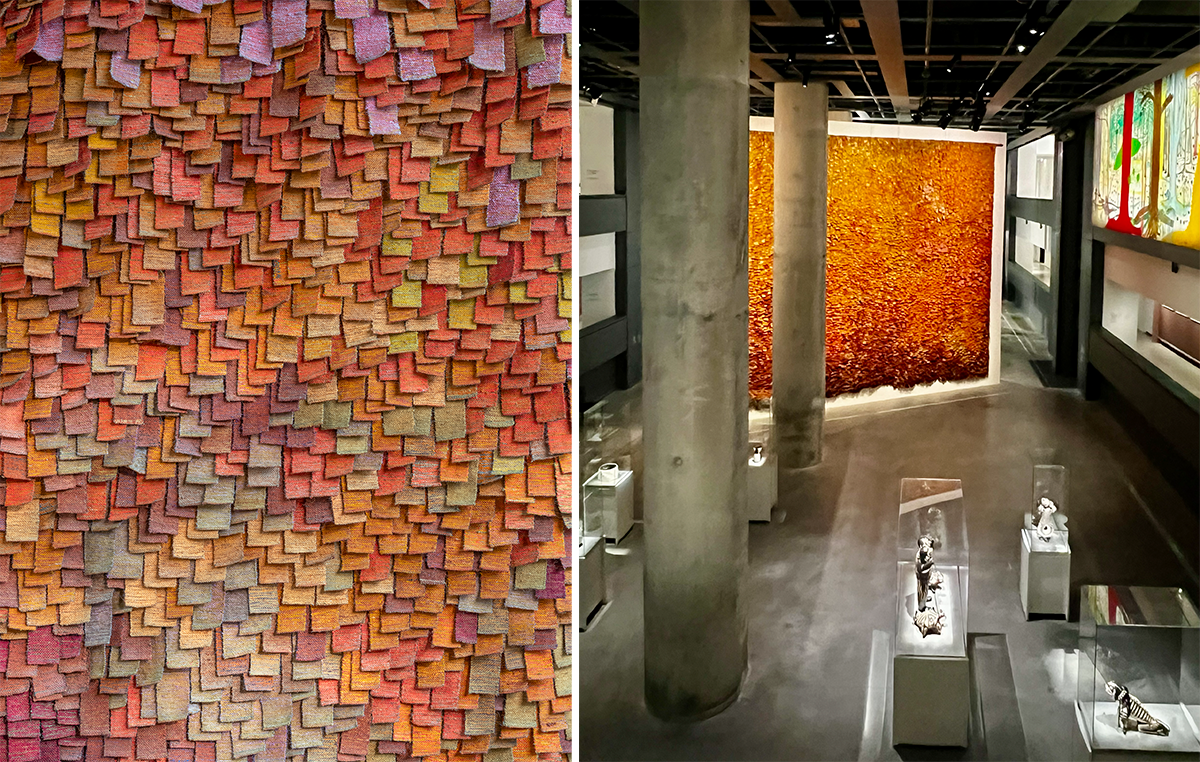

テーマ「Making Things(もの作り)」より。オルガ・デ・アマラル作『Muro en rojos』。photography: 左 ©Luc Bboegly、右 Mariko Omura

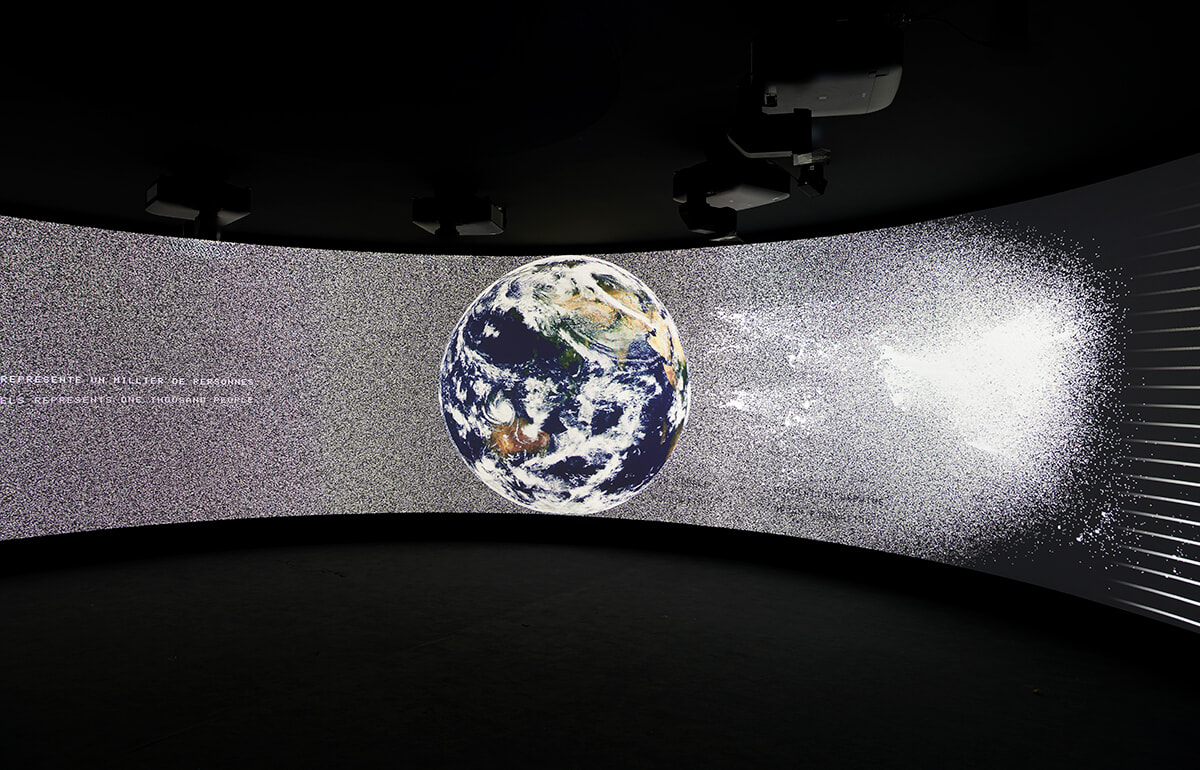

テーマ「Un monde réel(現実の世界)」より。Diller Scofidio +Renfroが移民の流れを統計で見せる『Exit』。©Marc Domage

テーマ以外の作品も展示されている。左は財団が制作を依頼し、2018年に展示されたフレディ・ママニの『Salon de eventos』。壁と天井に色彩の祭典が広がるスペースだ。右は地下の壁面で、ここではバーニー・クラウスが生涯を通じて同じ場所で録音した鳥の鳴き声に耳を済まそう。種の絶滅に伴って鳴き声が徐々に消えてゆくのだ。©Marc Dommage

吹き抜けの展示作品は地下にあり、1階から、さらに2階からと3フロアから様々な角度で鑑賞ができることになる。景色をみる感覚だろうか。目の位置が変わることで作品のある風景が変化し、時にはテーマを超えた作品が重なり合って目の前に現れたりというようにアートピースそれぞれと複数の感動で対峙できる。

2階に展示されたロン・ミュエクの『Woman with Shopping』。吹き抜けの展示作品が背景をなしている。©Cyril Marchilhacy

テーマ「Machines d'architecture(建築装置)」の石上純也の作品の後方には、テーマ「Etre nature(自然であること)」の作品が見える。©Marc Dommage

---fadeinpager---

お楽しみはまだまだ続く!

地上階にはカフェ、そして書店が設けられている。書店といってもアート関連本のみならず。館内で作品の説明をするアート・アンバサダーが着用しているユニフォームやロゴ入りのTシャツ、トートバッグ、キャップ、マグキャップなど多彩なグッズも販売している。企画展の開催中は館内からのアクセス。企画展がない時期は、リヴォリ通りに面した入り口から無料で入ることができる。展示会場に面したLe Petit Café(ル・プティ・カフェ)が提案するのは、季節の素材を生かした健全な食事、パティスリー、カフェやお茶......。のんびりと豊かな時間がここでも過ごせそうだ。

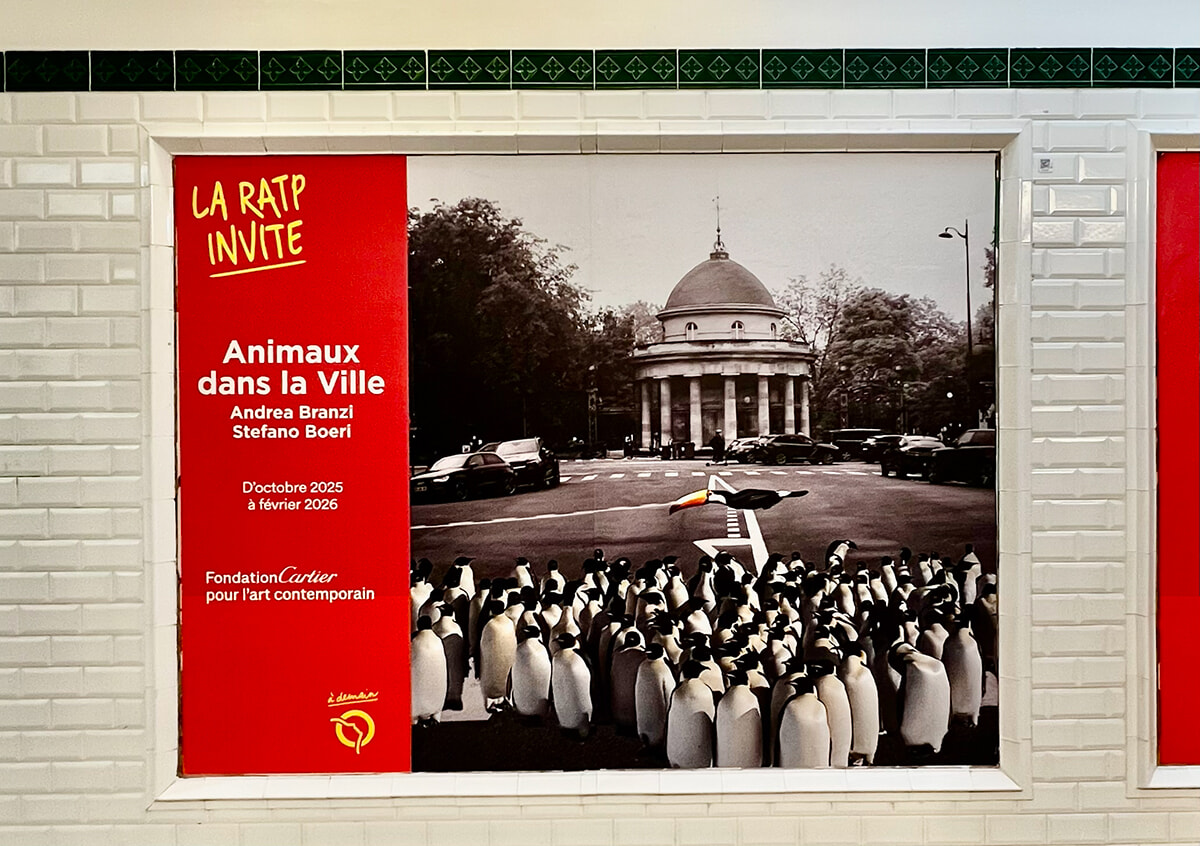

財団の展示は有料の館内だけにはとどまらず。地下鉄Palais Royal駅のヴァロア通り口と1番線乗り口を結ぶ通路も活用している。かつてグラン・マガザン・デュ・ルーブルが目玉商品を展示して消費へと誘っていたショーウィンドウ跡に、パリ交通公団(RATP)とのコラボレーションで財団はアートプロジェクトを展開。速足を駆け抜けず、ちょっと足を止めてみては?

左:ギャラリー・ヴァロワへは財団の前の入り口から。 右:駅構内にショーウィンドウが並ぶ通路が設けられたのは1919年。アール・ヌーヴォーの花のモチーフが時代を物語っている。来年2月までの展示は、イタリア人建築家Andrea BranziとStefano Boerによる人間と動物の共生をコラージュで描く『都会の動物』。photography: Mariko Omura

2, place du Palais Royal

75001 Paris

開)11:00~22:00(火)、11:00~20:00(水~日)、11:00~18:00(12/24,31)

休)月、12/25、1/1、5/1

料)15ユーロ(チケット売り場:153bis, rue Saint-Honoré)

チケット予約はこちらから

★Google Map

editing: Mariko Omura