何度でも国立故宮博物院☆

<台湾バカンスブログ>

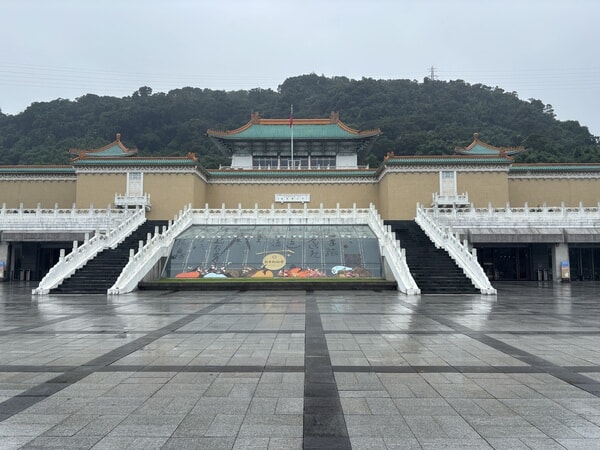

去年初めて訪れた台湾といえば!な一つ『国立故宮博物院』。

一度の訪問では当然観たらず、飽き足らずで今回も再訪マストでした。

(関連記事→ https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/post-1861.html)

去年は汗ばむ天気でしたが、今回は小雨。

雨の故宮もまた風情があってよきよきと。

ここはとにかく広い。

去年も思った階段上って上って、更に上って到着。

真っ先に目指すは去年の記憶が鮮明に蘇る3F。

あった!!

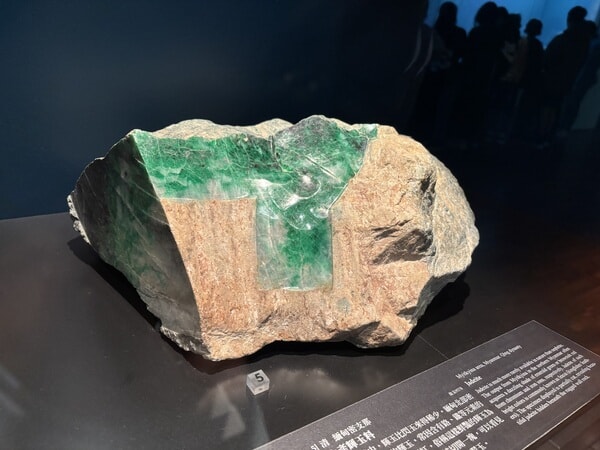

思わず飛びつくように(と言ってもガラスに手はつけてませんよぉ)鑑賞した『翠玉白菜』。

去年これが観たかったのですが、なかったんですよねぇ。

開館とほぼ同時に入ったのでまた人は少なく、グループや団体ツアー到着前だったので静かに独占状態で鑑賞でした。

故宮と言えばな代表的作品。

緑と白の2色からなる翡翠の特徴を生かして掘り上げた翠玉彫刻の最高傑作と言われる作品です。

人工的な着色は一切なく自然なカラーを生かして表現されているのです。

葉の部分にイナゴとキリギリスが彫られていて、これは子孫繁栄の象徴と言われています。

おもいきいりのプライベート鑑賞で大満足でした\(^o^)/

この博物館に来ると、まず「玉」についての説明が詳細なのですが、「玉」とはざっくりとは「翡翠」と呼ばれている石のこと。

科学組成から軟玉(碧玉)と硬玉(翠玉)とに区別されます。

軟玉(碧玉)は、ネフライト、硬玉(翠玉)はジェダイト(翡翠)で、『翠玉白菜』は硬玉(翠玉)からなる作品です。

いつからか石好き、鉱物好きになった私としては「玉」は大変興味深い。

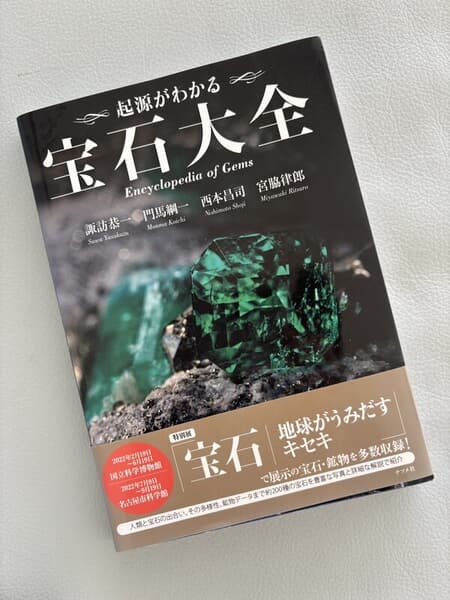

今回の台湾バカンス前にもこれを再読。

さて、すっかり『翠玉白菜』に見惚れ満たされた後は、常設展と特別展を気ままに鑑賞。

なんだか素敵な二人。

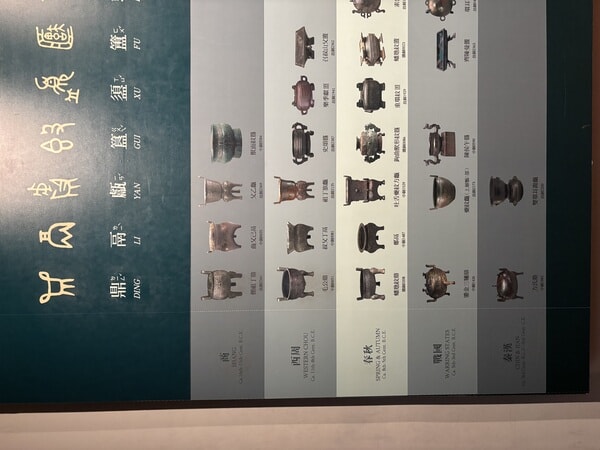

このクロノロジーは面白い。

象形文字からの漢字の成り立ちがわかり、時代と共に作品が進化、洗練されていく様子が一目瞭然。

玉(翡翠ですが博物館に倣って玉と言いたい)で作られた筆と硯を収納する箱「玉筆硯匣」。

玉(翡翠ですが博物館に倣って玉と言いたい)で作られた筆と硯を収納する箱「玉筆硯匣」。

龍や鳥、花などの模様が彫刻されていて、吉祥を表す言葉も刻まれ、なんと美しい!

度々書道を再開したいとは思っているのですが、去年の台湾旅行も大きなきっかけで、最近「漢字」への興味再び。

漢字には意味があること、その美しさを感じる今日この頃なのです。

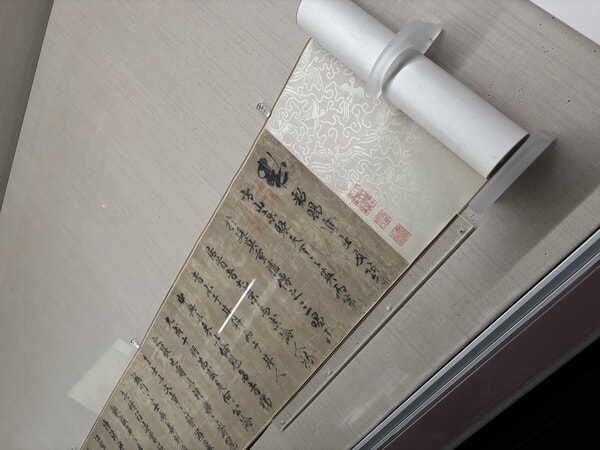

去年見れなかった王羲之の作品を探します!!と行ったり来たりしたのですが見つけられず。。

夫「それ本当にあるの?」

K「書聖・王羲之の快雪時晴帖があるはずなんだよ!!」

K「王羲之の書は、私が高校一年生の時に出会った、模写じゃないけど、お手本にして何度も書いた素晴らしい書家なの。政治家でもあるけどね」

夫「ふーん。良い書ってどういうものなの?」

K「良い質問ですね。偉そうに本格的なことは語れないけど、、私が思うに良い書とはバランスです。強く、しなやかで、美しい筆線。一文字のヘンとツクリというか左右や上下のバランスもそうだけど、書としての余白のバランスなんかも大事って言われるけど。見る人が見れば、文字の勢いとかスピード感、リズム感もわかるかな」

夫「ふーん。俺の字は汚いけど読めるって言われてます」

K「字の汚い綺麗とは別問題で、書く文字にはその人らしさが出るというか感じるところがあるよ」

そんな話をしながら探した王羲之ですが、結局今回も見つけられず。

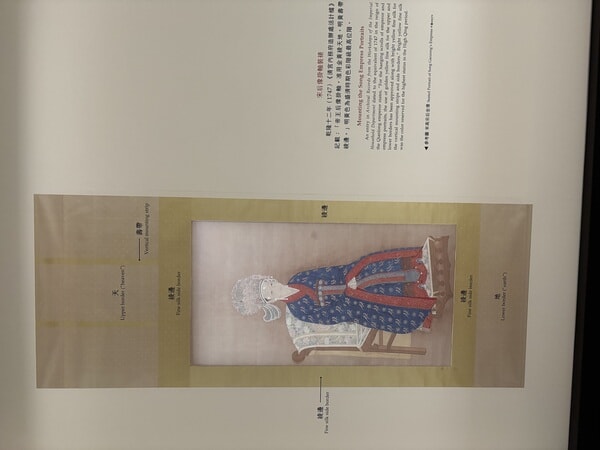

夫「これ、すごい!」

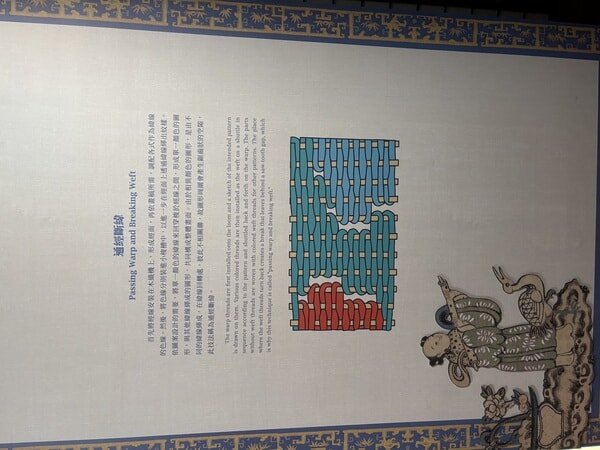

K「ホントびっくり!普通に掛け軸、絵巻きものと思いきや織物!」

特別展で鑑賞したその織物の数々は精巧で、これまでフランスで鑑賞したタピスリー(タピストリー)よりもずっと細かい。

フランスのタピスリーは壁一面を覆うような大型なものなので、目が荒くなって当然なのですが、今回ここで鑑賞したものは遠目には絵のようなプリントのような精巧さでした。

その技法もわかりやすく図解。

宋・元・明・清の歴代皇帝が集めた至宝を収蔵している故宮博物院の所蔵品は約70万点。

なので3〜6ヶ月で入れ替わる特別展も興味深く、初めて目にするものばかりで何度来ても楽しめる。

今回もいくつかの特別展の中で最後に鑑賞したのがこちらの国宝鑑賞。

他にもいくつかの特別展を鑑賞しましたが長くなるので割愛。

とにかく膨大なコレクションを誇る故宮博物院からその歴史の長さ、深さ、文化の厚みを感じ興味は尽きません。

そして帰る直前に知ったのですが、今回大騒ぎして見つけられなかった王羲之の書は、常設されておらず特別展示なのだと。

ガーーーンだよ。

となれば、展示される時に絶対来ます!と誓って雨の故宮博物院を後に。

ARCHIVE

MONTHLY