働き方も子育ても「自分軸」でいい。 大分県の臨床心理士&二代目社長が目指すキャリアの融合【新連載:女の生き方、働き方】

Society & Business 2025.05.01

自らの感性を大切にしながら働き、暮らすことをとおして、より良い未来を築いていくーーそんな女性たちが紡ぎ出す印象的な言葉とともに、さまざまな働き方と生き方の物語を紹介します。

【関連記事】BWAアワード2024: 新しいスタンダードを築き上げる女性たち。

大分県大野豊後市で規格外の野菜や果物を加工し、さまざまな形で販売している「村ネットワーク」。主力製品のひとつであるパウダー野菜「ベジマリ」はお湯で溶かすと離乳食としても使えることから、「子育て世代の救世主!」とネットを中心に好評を博している。

ベジマリの商品化を担当したのは應和春香。父が起こした会社、村ネットワークの二代目社長だ。

大学卒業後は臨床心理士として活躍していたが、出産を機に「子育てにしばらく専念したい」と一度離職。その際に、「子どもが急に病気になっても融通を利かせられるから」と両親からすすめられ、"手伝い"のつもりで同社に入社。直後からパウダー野菜の商品化を任された。

「当時、夫が私の父の会社でパウダー野菜の開発に取り組んでいたので、私も手伝いのつもりで入社したんです。最初は、わざわざ野菜をパウダーにして誰が買うの?と思ったんですが、ちょうど離乳食期に差し掛かった我が子に、お湯で溶いてあげてみると、パクパクと食べてくれた。そこで商品化するなら、離乳食作りに手を焼いているお母さんたちに向けて販売したい、と思ったんです」

与えられたタスクに一生懸命取り組むタイプだという應和。周囲のサポートを受けながら商品開発に熱心に取り組み、2018年、地元産の野菜を丁寧にパウダーにした「ベジマリ」の販売をスタート。入社当初は「まったく継ぐ気はなかった」という家業を、24年に引き継いだ。

一方で、大好きな心理の仕事も続けたいと、臨床心理士としても復職。現在は週に4日は村ネットワークで社長として働き、残り1日は臨床心理士としてクリニックに勤めるという働き方を実践している。

「私、『こうじゃなきゃいけない』って決めつけられたくなくて。社長はスーツを着て現場には入らない、という従来の像にはとらわれたくない。だから臨床心理士の仕事も続けるし、社長業もする。ゆくゆくはこのふたつが融合すればいいな、と思っています」

いまでこそ、そう語れるようになったが、最初は「ビジネス=金儲け」というイメージがあり、臨床心理士である自分が家業を継ぐことに抵抗感があったという。

「臨床心理士として行うカウンセリングとビジネスでよく言うマーケティングって、実は同じ心理学なんですよね。ただ、対話を通じてその人が本当に求めているものや課題を探り、解決するカウンセリングと違って、マーケティングは人がものを買うように導線を引く。これ、カウンセリングでは絶対にしないことなんです。だから最初はマーケティングを本当にやりたくなかった」

しかし、全国のアトツギをサポートする「アトツギファースト」の講座を受け、考えが変わったという。

「ある時講師の方から、『ビジネスは金儲けじゃない、人に何の価値を与えられるかだよ』と言われたんです。その時に、あ、それならできそうだ、と。みんなの困りごとを解決するために何がベストか考える、という点は、心理の仕事もビジネスも一緒だ、と思わせてくれたんです」

臨床心理士として、子育て世帯に向けた「ペアレントトレーニング」の講師も務めている應和は、受講者に「『こうあるべき』を手放して、自分軸の子育てをしよう」というメッセージを伝えている。

「『ウィークポイントは努力して克服すべき』とか『自立した人間にならねばならない』とか、"べきねば"にとらわれてしまうと、自分の成長が軸になってしまうんですよね。でも、会社をやっていて思うのは、社会の中でどういう立ち位置に立ってものごとを実現するか、が大切だということ。私たちはパズルみたいに、それぞれの欠けているところを互いの良さで補い合える。なんでも自分でやろうとするのではなく、お互いに甘え合って、いい意味で支え合う。そうすればもっと生きやすい社会になると思うんです」

料理の時短や栄養素の手軽な補給に繋がるパウダー野菜を、これからの新しいスタンダードにしていきたい、と應和は語る。そうすれば、「こうあるべき」を手放して自分軸の子育てができる人たちが増えると思うから。

「臨床心理士としてパウダーの宣伝をダイレクトにすることはしないけど、消費者さんに、私たちの商品の背景にある思いや考えに共感してもらって、買ってもらえるようになればうれしいです」

---fadeinpager---

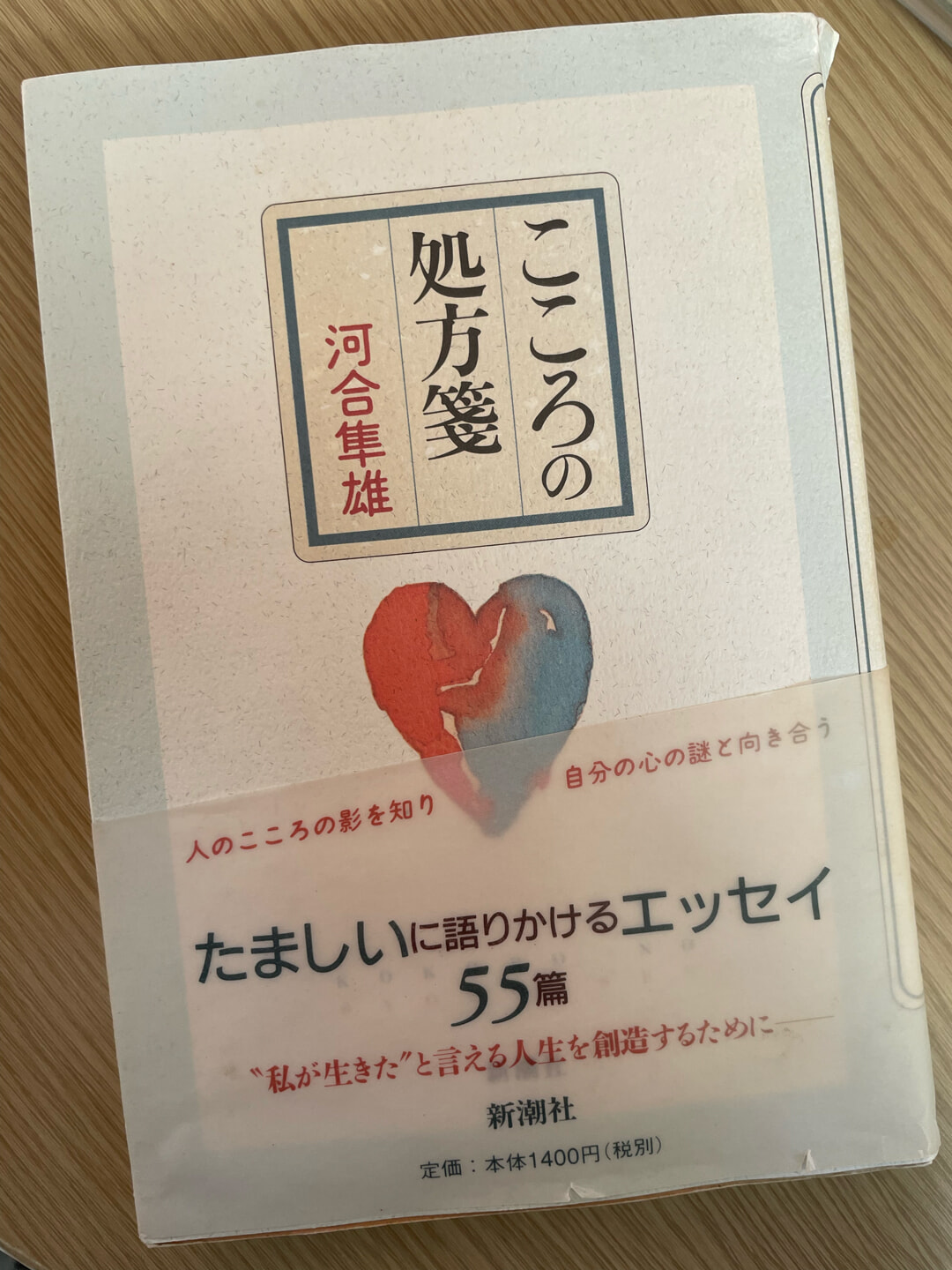

私の生き方、働き方に影響を与えた一冊。

『こころの処方箋』

河合隼雄著、新潮社

「すべての職種には人が必ず存在しており、人を動かしているのは心です。さまざまな場面で、他人の心の理解に苦しんだり、自分自身の心のコントロールが難しくなった時に、この本を読んで、客観的に状況を理解したり、自分自身への理解を深めたりしながら、仕事はもちろんのこと、人生を歩んでいます」

Read More

Read More

text: Toshiko Fujimoto (madameFIGARO.jp)