子どもと一緒に楽しむ児童文学。

こんにちは、編集NSです。小学校の再開を待つ娘は、読書量がぐんと増えました。この1年で読める漢字がずいぶん増え、絵本からあっという間にずいぶん字の多い本に。子どもの頃、お恥ずかしいくらいに本を読まなかった私には眩しく映ります。

娘はしばらく前から読み聞かせを望む感じでもありませんでしたので、本選びには立ち会いつつ、同じ本を読むこともありませんでした。でもこの機会に、大人でも読了に時間のかかる本を少しずつ読むようになりました。

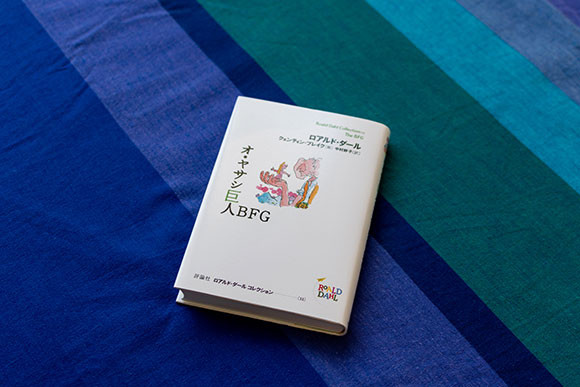

きっかけは、ロアルド・ダールの児童文学『オ・ヤサシ巨人BFG』。娘が読み終わってから、その映画版『BFG:ビッグ・フレンドリー・ジャイアント』(2016年、スティーヴン・スピルバーグ監督)を一緒に観たことです。

映画版はソフィーの冒険譚を見事に映像化。素朴な挿絵からスーパーリアルなCGになった巨人についてなどなど、娘とあれこれ話をしました。そして原作を後から読みましたが、言葉遊びのおもしろさもあり、こちらも大いに楽しみました。

ダールはそれぞれ映画化されている、『チョコレート工場の秘密』『マチルダはちいさな大天才』などの著者でもあります(最初期の作品は、スピルバーグ監督の1984年の映画『グレムリン』の元になった『The Gremlins』)。なんて書きつつ、どれも映画のほうは観ていますが、原作は未読。。。娘に教えてもらいながら、いまさらながら彼の著作に触れていきたいと思います。

---fadeinpager---

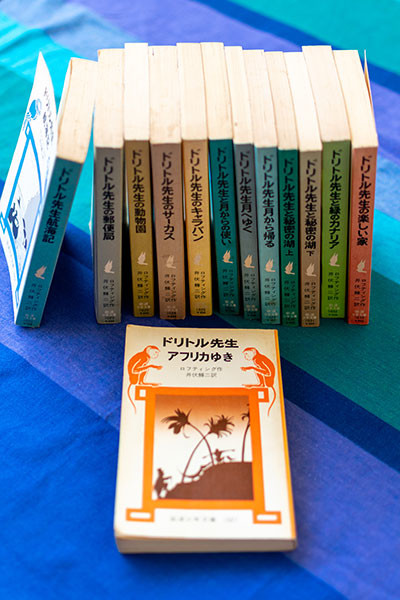

私にとって、文豪というとまず頭に浮かぶのは池野恋や鳥山明ですが、パートナーは幼少期からの本読み。しかもびっくりするほど物持ちがいい。かつて読んだという児童文学が本棚にはあふれています。娘にとっては、オラわくわくするぞ!!かもしれません。

こちらはヒュー・ロフティングによる「ドリトル先生」シリーズ。翻訳者は井伏鱒二!(山椒魚は見たことがありますが読んだことはありません。。。)。昔の言葉遣いがわかるのかなと心配しつつ、娘は夢中になって読んでいます。昔、エディ・マーフィらが主演の映画シリーズがあり、公開は延期になっていますがロバート・ダウニーJr.主演の新作映画が待機しています。

本読みではなく、しかも心が汚れてしまった者からしますと、児童文学はなかなか頭に入りづらい。寝る前に読もうとするとまず無理です。髪を三ツ編みにして、何十年前かの気持ちに寄せていくと、字は大きめだけど豊かな表現が頭に入っていきます。岡田淳の『びりっかすの神さま』、柏葉幸子の『霧のむこうのふしぎな町』など、娘に薦められて読み始めた作品も増えてきました。

こちらは蔵書から、C・S・ルイスによる「ナルニア国物語」シリーズ。娘がこれから読む予定で、私の夏の課題図書になりそうです。昨年、Netflixが新たに映像化すると発表して話題になりました。

遅過ぎる児童文学デビューですが、映画版もある作品を中心に楽しんでいきたいと思います。

ARCHIVE

MONTHLY