中島健人、高畑充希も登壇! ハリウッド第一線のキャスティングディレクターが語った「映像業界における女性の現在」とは?

Culture 2025.11.19

文・立田敦子(映画ジャーナリスト)

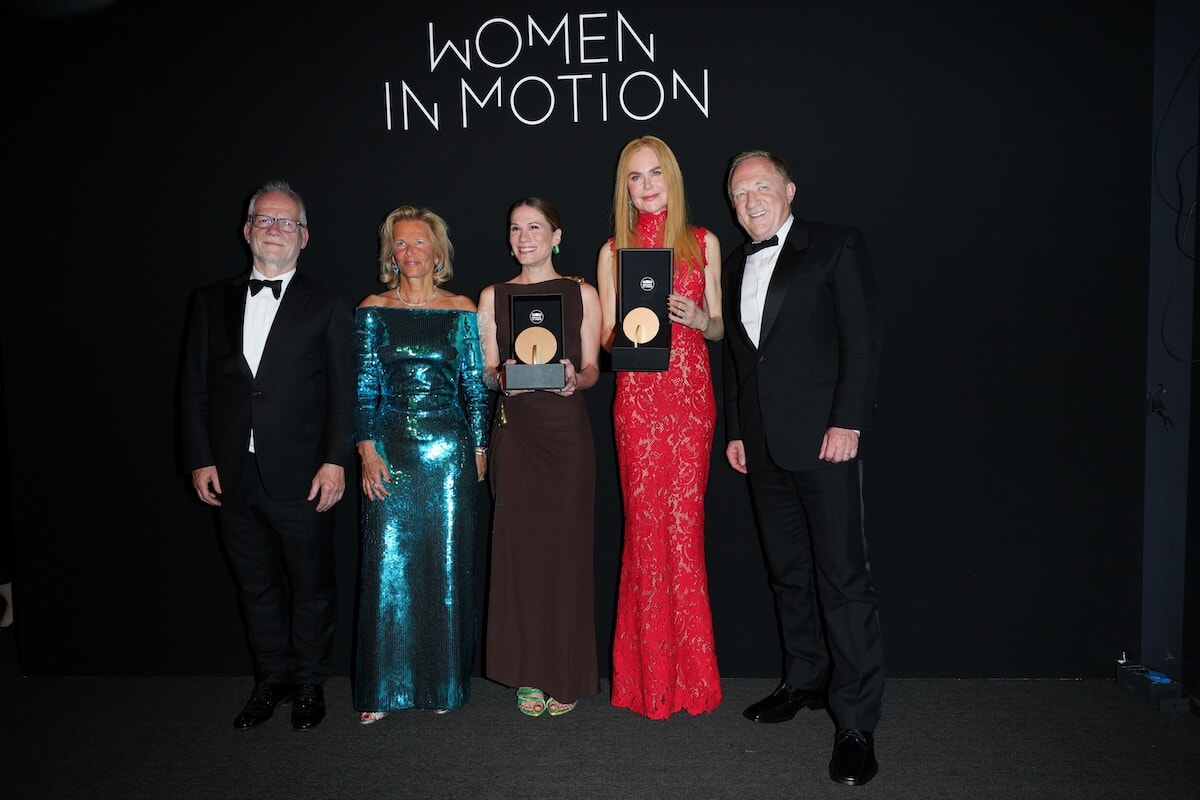

カンヌ国際映画祭を起点に展開されている映像業界で働く女性をサポートするプログラム、ケリング「ウーマン・イン・モーション」が創設から10周年を迎えた。2019年より東京国際映画祭と提携しトークイベントを開催し、筆者はファシリテーターとして参加している。今年は米国アカデミー賞®で「キャスティング部門」が創設されることを記念し、ハリウッドで活躍するキャスティングディレクターのデブラ・ゼインがスペシャルゲストとして招聘され、俳優の高畑充希、俳優・アーティストの中島健人、プロデューサーの福間美由紀とともに登壇。それぞれの立場から「映像業界における女性の現在」について交わされた興味深い議論をリポートする。

オープニングスピーチには、本プログラムの意義に賛同し、今年はカンヌ映画祭でのトークにも早川千絵監督とともに日本人として初めて登壇した是枝裕和監督が登場。

「カンヌでこの活動に出合って、映画の外側にいる人々が文化を支える力に感動しました。日本でもこういう取り組みが広がるといいと思っていたところに、このような動きが生まれたのはうれしいことです」と、作品を生み出す映画人だけでなく、その周囲にある文化的な基盤を支える力の重要性を指摘した。映画は作る人だけのものではなく、それを取り巻く無数の人々の手によって育まれている。その意識が、まさにこのプログラムの精神でもある。

今年はトークに先立ち、映画『キャスティング・ディレクター ハリウッドの顔を変えた女性』(2012年、トム・ドナヒュー監督)が上映された。キャスティングディレクターのパイオニア的存在であるマリオン・ドハティが俳優発掘の新しい潮流を生み出し、キャスティングディレクターという職業を確立していった道のりが描かれ、キャスティングの真髄を紐解く上で貴重な作品である。映画やドラマは監督や俳優だけでなく、多くの人が関わるアートフォームだ。キャスティングも作品の質を高めるために欠かせないプロセスだが、一般的にはあまり知られていない職種かもしれない。とはいえ、日本では去年ディズニープラスで配信されたアメリカ制作のシリーズ『SHOGUN 将軍』で川村恵が日本人として初めてプライムタイム・エミー賞キャスティング賞を受賞し、注目を集めたことで認知度が高まりつつある。

ハリウッドで30年に及ぶキャリアを持ち、アカデミー賞のキャスティング部門創設に尽力したデブラ・ゼイン。

「映像業界の女性について語れることは光栄です。キャスティングは映画における"最初の観客"であり、俳優と物語をつなぐ創造的なプロセスです。マリオン・ドハティ、そしてリン・スタルマスターは『キャスティング』という専門職そのものを発明したと言えると思います。キャスティングディレクターに不可欠なのは、俳優に関する非常に幅広く百科事典的な知識――しかもその国の俳優だけでなく、世界中の俳優を知っていることです。その役に最もふさわしい人をどこからでも提案できるようにするためです」

その言葉には、キャスティングという行為が単なる"配役"ではなく、映画の魂を見つけ出す営みであるという誇りが込められていた。

「脚本を読む時、私はまず登場人物の声を"聴く"ようにしています。その声がどんな身体を持って、どんな息づかいで生きるのかを想像することから、私の仕事は始まります」

---fadeinpager---

また、ドハティの半生からは、映画界における女性の地位の変化も垣間見られた。キャスティングは、そのカテゴリーが職業として存在し始めた当初から女性の職域だったのだ。

「いまもキャスティングは女性が多い職種です。そして、長い間『表彰に値する職能』とはみなされてこなかったのです。私は多くの著名な監督、俳優、プロデューサー、元理事たちに呼びかけ、『キャスティング部門の(アカデミー賞での)表彰は遅すぎるくらいだ』と語っていただきました。それは追い風になりました」

プロデューサーの立場からキャスティングに携わってきた福間は「ここ数年#MeTooムーブメントとも並行しながら、社会全体が多様性やジェンダー問題への意識が強まっていく中で、女性の仕事に対する視点、あるいは、キャスティング・ディレクターの仕事に対する見方が変わってきたと思う。喜ばしいこと」とその変化について言及し、キャスティング部門の創設を祝福した。

マジョリティの人がマイノリティの人々の支援や権利擁護を積極的に行う"アライシップ"の観点からトークに参加した中島は、「僕を含め俳優たちは変化のまっ只中にいることに意識的」だという。全編英語のセリフで演じた海外ドラマシリーズ『コンコルディア/Concordia』(2024年)のローマでの撮影の際に、女性監督(バーバラ・イーダー)の厳しい指示のもとに仕事をした経験を語り、現場でも強い女性が増えていることの実感を語った。

また、映画やドラマは、「時代を映す鏡」でもある。作品の中で描かれる女性像も、時代の価値観の変遷とともに変化していく。中島は「たとえば『プロミシング・ヤング・ウーマン』(2020年、エメラルド・フェネル監督)では、"被害者"ではなく"主体者"として女性として描いていたり、『バービー』(2023年、グレタ・ガーウィグ監督)なら、フェミニズムを笑いや感動に包んで伝えたりしている。女性が映画の中で生き抜いていく姿やその力強さのようなところがしっかりと描かれるようになっている気がします。その感覚も10年前の映画業界とは全く違うし、作り手もそれを受け入れて、時代に順応して作品を作っているのでは」と作品の中で描かれる女性像の変化を指摘。

福間は今年公開された自身が製作を手掛けたカズオ・イシグロ原作、石川慶監督による『遠い山なみの光』を例に上げ、「まさに女性たちの生き方について描いている物語ですが、原作は1982年に描かれたもので、非常に余白が多い。文学的には"描かれない"表現も美しいですが、映像として見せるためには余白を埋めていく必要もありました。この企画は監督も原作者も企画したプロデューサーが全員男性でした。その後、私のような女性プロデューサーがクリエイティブの中枢に早い段階で入ったことによって、女性の視点を物語やキャラクターの造形に反映させることはポジティブに作用するだろうという思いがありました。最終的にプロデューサーは男女3人ずつとなり、いいバランスになったと感じています」と自身の経験を語った。

---fadeinpager---

冒頭、「いままで女性だから働きづらいなって現場で感じたことは、私自身ありませんでした。けれど妊娠し、子育てやその先にいろんな課題が立ちはだかることを踏まえて、試行錯誤することが仕事場において出てくるんだろうなと思います。そういうタイミングにこういう場に呼んでいただけて、うれしく思っています」と意気込みを語っていた高畑。そんな彼女からゼインへ、「近年、LGBTQ+のキャラクターなどに関して、当事者が演じるべきだとも言われます。"演じる"こと自体がすでに(自分とは違う)役柄を演じているのだという考え方などいろいろな意見があります。キャスティングをするにあたっては、リアリティを追求するという考えですか」という鋭い質問も投げかけられた。

「良い質問ですね。でも難しい問題です。"当事者でなければ当事者を演じるべきでない"という考えが台頭し、虚構と現実の境界が曖昧になった面は確かにあります。しかし演技とは"演じること"です。"ベストな俳優がその役を演じるべきだ"と私は常に考えています。今日では優れたLGBTQの俳優がたくさんいますが、ドキュメンタリーではなく劇映画ですから、厳密に一致させるべきだとまでは思いませんが、当事者ではない人が当事者の役を演じることは以前より難しくなりました。絶対の正解はないでしょう。ただ私としては、やはり"最もその役に適した俳優"が演じるのが良いと思います」

---fadeinpager---

トークの最後に高畑は「女性としてこう転換期を迎えていく中で、当事者だからこそ思う"こうであったらいいな"とかを、"我慢しなきゃ"って思わずに、口に出して提案していけたら、これから子どもを産み、子育てをしていく女性たちが働きやすい環境ができていく、そのひとつの部品になれたらいいなと思います」と締めくくった。

カンヌでの活動を通じて世界各国の映画人とネットワークを築いてきた「ウーマン・イン・モーション」。日本では年々、映画業界の中で女性の働き方や立ち位置をめぐる議論が少しずつ広がっている。立場も年齢もキャリアも違う4人のトークは、過去を振り返りつつも、次の10年を見据える意味でも意義深いものだったといえるだろう。

大学在学中に編集・ライターとして活動し、『フィガロジャポン』の他、『GQ JAPAN』『すばる』『キネマ旬報』など、さまざまなジャンルの媒体で活躍。セレブリティへのインタビュー取材も多く、その数は年間200人以上。カンヌ映画祭には毎年出席し、独自の視点でレポートを発信している。

text: Atsuko Tatsuta