シャネル、エディトリアル コミッティのメンバー5人が語る、『la Galerie du 19M Tokyo』の見どころとは。

Fashion 2025.09.23

2021年、シャネルによってパリに設立されたle 19Mは、11のメゾンダール(アトリエ)と約700人の職人や専門家が所属する、パリのサヴォワールフェールを支える場所だ。東京でこの秋、le 19Mの職人たちのクラフトマンシップを体験できる展覧会が開催される。

<<前ページ

メゾンダールの美しき手仕事に触れる。

職人と工芸が紡ぐ、過去から未来へと続く物語。

『Beyond Our Horizons』のエディトリアル コミッティのメンバーであるアスカ ヤマシタと德田佳世。シャネル、le 19Mとともにキュレーションを手がけ、エキシビション作りに関わったふたりに話を聞いた。

アスカ ヤマシタ Aska Yamashita

アトリエ モンテックス アーティスティック ディレクター。製図家としてキャリアをスタートし、19歳でアトリエ モンテックスに入社。刺繍を新たな表現領域へと押し開くことに尽力し、オートガストロノミー、ジュエリー、舞台芸術、テクノロジーなど他業種へと技術提携をすることで、コラボレーションの幅を広げる。

© le 19M / Photo Eléa-Jeanne Schmitter

德田佳世 Kayo Tokuda

キュレーター。ベネッセアートサイト直島キュレーターとして活躍し、地中美術館学芸課長、豊島美術館の開館担当キュレーターを歴任。2014年にWATER AND ART、16年にNPO法人TOMORROWを設立。京丹後が拠点の集落構想「あしたの畑」推進中。

© le 19M / Photo Eléa-Jeanne Schmitter

Q. 『Beyond Our Horizons』のエディトリアル コミッティとして担当したことは?

アスカ 私たちの役割は、このプロジェクトの継続の可能性を思い描き、日本のアーティストや職人を厳選し、彼らとle 19Mとの対話を生み出すこと。そのプロセスの中心にあるのは、日本に結び付く物語を紡ぎ出すことでした。

德田 『Beyond Our Horizons』の作家選定、le 19Mとのコラボレーションの組み合わせ、作る内容の企画、会場構成における構想を、シャネル社、le 19M、エディトリアル コミッティとともに考えました。

Q. どのようなアイデアを込めて、プロジェクトに取り組みましたか?

アスカ 展示を考えるにあたり、私にとって大切だったのは、日本文化の多面的な姿を示すことでした。私はle 19Mに属する刺繍メゾンのひとつ、アトリエ モンテックスのアーティスティック ディレクターを務めています。だからこそ、日本のアーティストや職人とle 19Mのメゾンとのコラボレーションにおいては、アトリエ モンテックス独自のアイデンティティを表現することを心に留めていました。

德田 展覧会を見終わった時に、誰もが美しいサンセットを見た瞬間に感じるような気持ちになれる展覧会に仕上げること。それはつまり、心に届く感動です。無条件の美しさや、救われるように感じる感覚への共感を意識しました。

Q. 今回のオファーが来た際、まず頭に浮かんだことは?

アスカ この特別なプロジェクトに参加できたことをとても光栄に思う一方で、私にとって新しい挑戦でありましたし、アトリエ モンテックスでの日常とは異なる体験だったので、少し気後れしていました。同時に、仕事を通じて自らの日本のルーツと再び繋がることができたことは大きな喜びでした。

德田 若い人がものづくりに興味を持つきっかけになること。日本は、地方ごとに異なる文化を持っています。生活を取り囲む自然環境や気候がもたらす恵みと営み、そして食と工芸・建築。それぞれの風土に合う暮らし。必要な恵みだけいただいて、衣食住を整え、自然と人間が共存すること。そういう生活をこれからもう一度、自信を持って営むにあたり、いちばん必要なのは、「想像力」だと思います。自分で考えて、社会に貢献し、平和を希求する心です。ものづくりにはそういう心を育てる力があると思います。リジェネラティブなものづくりと暮らしは、非常に大切だと考えています。

Q. キュレーションやコラボレーションにおいて心がけたことは?

アスカ アトリエ モンテックスとのコラボレーションに関しては、日本の方々に、私たちの活動を正しく伝えたいと考えました。技術やスタイルはもちろん、そのアプローチの幅広さも含めてです。たとえば、永樂善五郎さんの茶碗に見られるような精緻な仕事、樹木の刺繍のようにより大きなスケールで表現する試み、そして私たちのアトリエを再現した祝祭的で色彩豊かな世界観まで、そのすべてを紹介したかったのです。

德田 新しい価値を提案することです。希望や感動という体験は脳と心に響くと個人的に考えていて、それは生きる中でとても大切な瞬間です。アートや旅、そして食に救われるということはあるのではないでしょうか?

Q. 印象に強く残った作品は?

アスカ 永樂善五郎さんとの茶碗をめぐるコラボレーションは、非常に意義深いものでした。それは、彼が自らの規律や伝統の一部を超えて、私たちの刺繍を作品に迎え入れてくれたから。そして河野富広さんが、私たちが心を込めて刺繍したパーツを喜びを持って迎えてくれ、どのように活用するのか知ることも、とてもワクワクする経験でした。

德田 le 19Mを訪問して、各メゾンのアーティスティック ディレクターの感覚に触れ、インスピレーションを受けました。そのうえで歴史の認識、圧倒的な技、そして現代的解釈を必要とするゴッサンスによる"美しい"沓脱台と、デリュが制作した引き手、そして数寄屋の新しい可能性を感じました。森タワー52階であることと、セノグラフィーを担当した同僚であり建築家の橋詰隼弥と"集落における職人の集会所"の方向性を決める時、三十三間堂の雷神が乗っている雲の彫刻を思い出したんです。益田芳樹さんに雲の彫刻を檜の寄せ木造りで、そしてゴッサンスに雷を作ってもらえたらどんなに素敵だろう......デリュのアクセサリーは小さいからこそ生きると感じて、ランデブーの引き手をお願いするという案を思いつきました。

Q. 今回のプロジェクトに参加しての感想といまの気持ちを教えてください。

アスカ 私はクラフトマンシップの未来を、とても前向きに捉えています。私たちはパリのファッション界で仕事をし、le 19Mやシャネルの一員になるという機会を得ました。そのことによってモンテックスの認知度は高まり、顧客はもちろん刺繍に情熱を注ぎ、このクラフトマンシップの未来に加わりたいと願うあらゆる世代の人々と出会うことができるのではないかと考えています。

德田 ガブリエル・シャネルは、身体をきつく締め付ける服装から女性を解放しました。新しい価値の提案です。それから100年経ち、女性には少しの自由がある――、これは先達の努力の賜物です。私は常に、50年後、100年後、500年後を想像して、プロジェクトに取り組みます。果たして私たちが今回生み出すクリエイションは、体験する方々の心にひとつでも希望の灯を点けることができるのか、関わる作家の方々の〝これから〟を肯定する時間と体験になっているか、とても興味があります。

---fadeinpager---

西洋と東洋、伝統と革新のコラボレーションから生まれるもの。

『Beyond Our Horizons』にエディトリアル コミッティとして、le 19M、シャネルとともにコンセプトやテーマづくりから今回のプロジェクトに参加した安藤桃子、緒方慎一郎、西尾洋一。各分野のプロフェッショナルが集い、同じ地平線の向こうを目指したこのエキシビションでそれぞれが感じたことや見どころを語ってもらった。

安藤桃子 Momoko Ando

映画監督。2010年『カケラ』で監督・脚本デビュー。14年に、書き下ろし長編小説『0.5ミリ』を映画化し、報知映画賞作品賞、毎日映画コンクール脚本賞、上海国際映画祭最優秀監督賞を受賞。現在は高知県を拠点に、ミニシアター、キネマMの代表やNPO法人地球のこどものメンバーとして活動中。

© le 19M / Photo Eléa-Jeanne Schmitter

緒方慎一郎 Shinichiro Ogata

SIMPLICITY代表。「現代における日本の文化創造」をコンセプトに、食、茶、菓子、工芸、デザインにおいて多岐にわたる活動を行う。和食料理店 八雲茶寮、日本茶専門店SABOE、和菓子店 HIGASHIYA、プロダクトブランド Sゝゝ[エス]などを展開。2020年、フランスにOGATA Parisを開店。

© le 19M / Photo Eléa-Jeanne Schmitter

西尾洋一 Yoichi Nishio

「Casa BRUTUS」編集長。2001年マガジンハウス入社。「Tarzan」「Relax」「anan」を経て、12年に「Casa BRUTUS」編集部に異動、18年同誌編集長に就任。近年は安藤忠雄、村上隆、スタジオジブリ、大阪・関西万博など、多岐にわたる分野を建築やアートの視点で特集。

© le 19M / Photo Eléa-Jeanne Schmitter

― 今回のそれぞれの役割分担について教えてください。また、どんな想いでプロジェクトに取り組まれましたか?

安藤 実際にパリのle 19Mを訪れて、その場の空気を体感した瞬間、そこに集まる人々のワクワクする気持ちやエネルギーに触れて、「クリエイションって本当に幸せで楽しい!」と心から実感しました。その時の感動を日本で私も参加して形にできるなんて、本当に光栄ですし、素直にうれしいです。私は今回、『Beyond Our Horizons』のオーディオガイド全体のディレクションとオーディオエクスペリエンスを監修しました。映画監督の立場から、皆さんとビジョンを共有し、新しい地図を描くような仕事だったと感じます。エディトリアル コミッティ メンバーやle 19M、シャネルからも「物語を描くようにゲストを導いてほしい」と言っていただき、そこも意識しました。

西尾 私は普段「展覧会を取材する側」で、「構成する側」は初の経験。不安でしたが挑戦してみようと。自分のネットワークを活用したり、展覧会の図録の制作を担当しています。

緒方 私の仕事は多岐にわたりますが、根底にあるのは、「日本の工芸を守りながら、どう世界と繋げるか」ということです。今回のプロジェクトでは裏方として、工芸をどう橋渡しするかに集中しました。そのほか、お茶バーと名付けた場で楽しめるブレンド茶の選定やショップで購入できる書籍などのセレクトも担当しました。日本の工芸は千年以上の歴史がありながら、継承されずに失われてしまったものも多い。一方、フランスでは国や企業がそれを守り続けています。シャネルにおいては職人の技術を独占するのではなく、その文化的な財産をほかのデザイナーたちにシェアしていました。それがle 19Mという存在です。今回のプロジェクトでその姿勢を目の当たりにし、自分自身もこうありたいと強く思いましたし、とても学びになりました。

― 今回の企画で大変だったことは?

緒方 最初のコンセプトづくりですね。le 19Mのアトリエと日本の作家をどう結び付けるのか......方向性を決めるのに苦労しました。最初にパリで、シャネル、le 19M、エディトリアル コミッティ メンバーと行った打ち合わせは終日に及び、「これをどう形にするのだろう」と不安もありました。フランス流と日本流、それぞれアプローチの違いもあり、意見のすり合わせに時間をかけましたが、コンセプトが固まってからは、それぞれが自分の役割に集中できました。

西尾 まったく同感です。ただ、そのプロセス自体がすでに『Beyond Our Horizons』の実践であり、まさにコラボレーションの一部だったと思います。京都を拠点とするキュレーターの德田佳世さんや建築家の橋詰隼弥さんが加わり、会場構成が"クリエイティブヴィレッジ"といったコンセプトに収斂していく中で、具体的な姿が見えてきました。

安藤 西洋と東洋も違いがあるからこそ素晴らしい。そこが調和することに、展覧会の意義を感じます。全員の視線は常に"その先"へと向いていて、その共通点がタイトルに凝縮されています。多才なメンバーが各自の専門性を最大限に発揮して集中した時、一気に形が整っていくのを実感しました。この展覧会を通して私たちが目指すのは、国籍、世代、性別などを超えて、命の感覚で体験すること。その感性をシェアすることが今回の核心部分だと感じています。

― 印象に残った出来事はありますか?

西尾 「アトリエ」という展示スペースで千家十職の一翼を担う永樂善五郎さんが参加され、その茶碗に穴を開けて刺繍を施すという試みに挑戦しました。アトリエ モンテックスのアスカ ヤマシタさんが京都を訪れ、対話を重ねる中で生まれたアイデアだそうです。最初はコラボレーションに懐疑的だった永樂さんですが、提案されたプランを見て、「自分の未来にも繋がる可能性を感じた」と話してくださいました。異なる文化や国からの提案だからこそ、これまで想像もしなかった発想にポジティブになれる。そうした新しいケミストリーが、この展覧会の魅力だとも思います。

― 最後に見どころを教えてください。

緒方 見どころは"展覧会そのもの"だと思います。本番だからこそ生まれることがたくさんあるはず。見どころを決めることなく、来場した人に素直な気持ちで感じてほしいですね。きっと我々自身も新しい発見があるだろうし、そのための仕掛けも十分に用意しています。

西尾 会場構成のテーマは"クリエイティブヴィレッジ"。数寄屋建築を使ったインスタレーションや桶の技術を生かした巨大な樹の柱など、特に京都の職人さんのクリエイションが色濃く出ています。

安藤 この展覧会を通して「あれは歴史的な転換期だった」と語られるような出来事が起きそう。変化は一気に起きるのではなく、ほんの1ミリの角度が10年後100年後に大きな違いを生む。この展覧会での出合いやコラボレーションが、その"角度の変化"を来場者ひとりひとりにも与えてくれるはず。私自身もすでにその変化を感じているし、体験した方々の未来に"ワクワク"が響いていくことを願っています。

<<前ページ

メゾンダールの美しき手仕事に触れる。

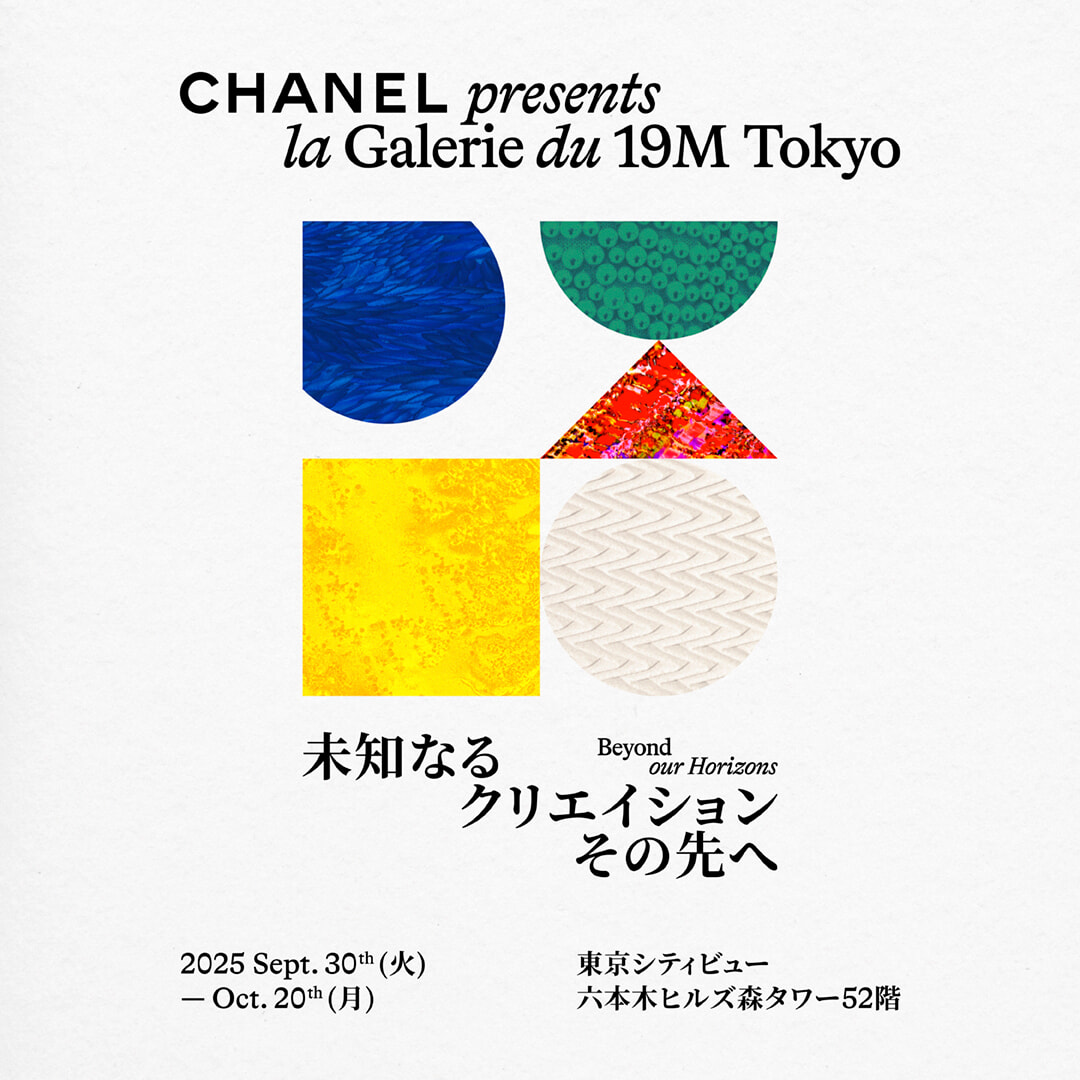

『la Galerie du 19M Tokyo』

9/30(火)~10/20(月)

東京シティビュー&森アーツセンターギャラリー

開)10:00~17:30最終入場(月~木、日)、10:00~18:30最終入場(金、土、祝前日)

無休

入場無料 ※事前予約制

https://macg.roppongihills.com/jp/

text: Tomoko Kawakami