余市の自然派ワインはなぜおいしく「希少」なのか? 編集者が収穫の現場に潜入!

Gourmet 2024.10.19

ワインを取り巻く「いま」をお伝えする編集者の体験レポート。今回は日本ワインの自然派ワインの人気を牽引する北海道・余市の生産者「ドメーヌ・モン」を訪れ、収穫の手伝いを通して見えてきたおいしさの秘密に迫ります。

関連記事

>>絶対味わうべき余市ワインの生産者3選と、北海道の自然派ワインを楽しめる札幌の名店へ!

>>ドメーヌ・タカヒコに聞いた、余市の自然派ワインが世界から注目される理由とは?

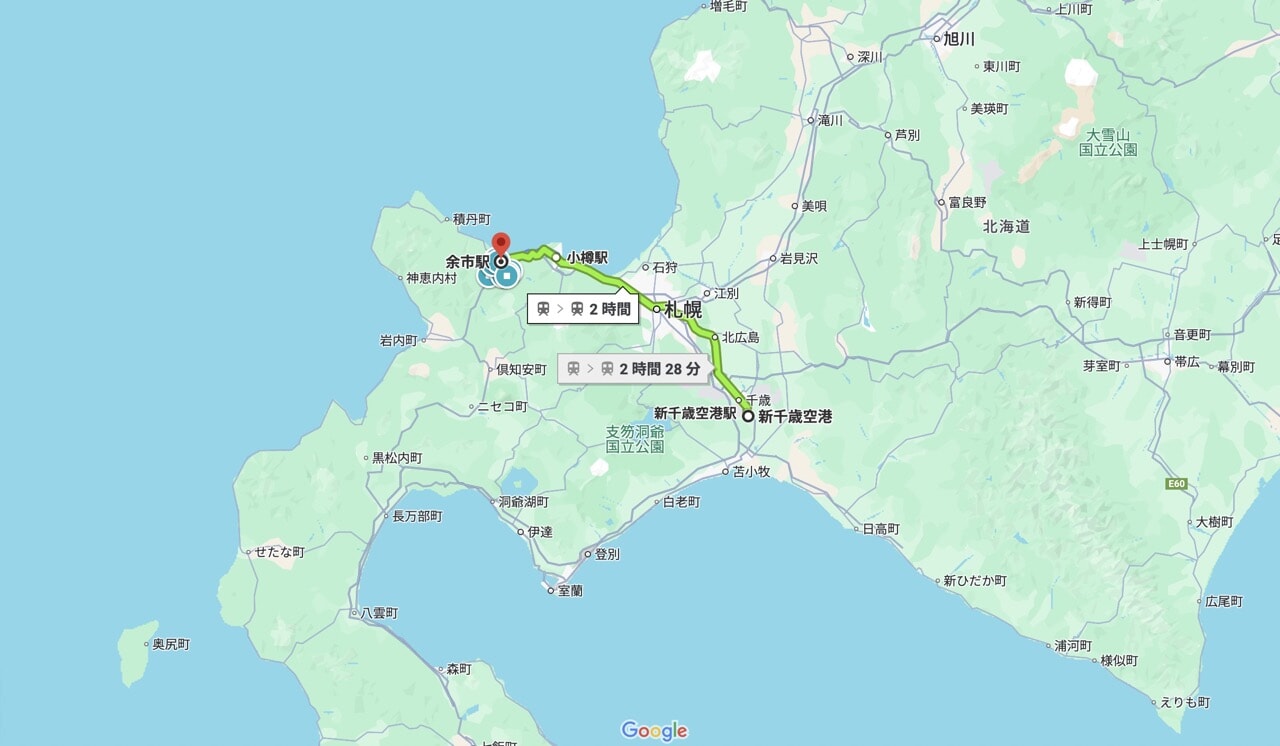

羽田から新千歳空港へ、そしてJRに乗り換え札幌を経由、深夜に雨の降りしきる小樽へと到着し、荷物を下ろす。

もともと宿泊施設がそう多いわけではない余市だが、9月頭、そして9月末から10月中旬にかけてはさらに予約が困難になってくる。ブドウが熟し始める9月の頭には「ラフェト・デ・ヴィニュロン・ア・ヨイチ」という農園解放祭が開催。それぞれの畑で生産者自身の解説を聞きながらワインを楽しめるというそのイベントチケットは、もはや争奪戦のような勢いを呈しており、全国からワインファンが余市を目指して殺到する。

そして9月中旬から始まるのが、ワイン用ブドウの収穫だ。仕入れた原料に地元の仕込み水を加えて醸造・蒸留する日本酒やウィスキーなどと違い、ワインは出来たブドウを絞った果汁だけで酒を造るという、少し特殊な飲み物だ。ブドウ栽培からワイン醸造、ボトリングまで一貫して手がける、いわゆる「ドメーヌ」にとって、収入とはすなわち「収穫できたブドウの量」に直結する。

ブドウの生産者は1年を通してブドウ樹の世話をし、毎日状態を見ては病気になっていないか、虫害や鳥・獣害はないか、カビが発生していないかを細かくチェック。果実に回すべき養分をとってしまう脇芽をカットしたり、日当たりを確保するために葉を落としたりすることも。大風が吹けば樹が折れることもあるし、大雨で土壌が流れてしまったり、せっかく実ったブドウが落ちることだってある。花がついても、ちょっとした原因で実がつかないことや、ウィルスに感染して味のない実しか出来なくなってしまった木を引き抜かなければならない、なんて苦境も日常茶飯事だ。

また、基本的に収穫したブドウは醸造前に水洗いなどはせず、タンクにそのまま投入する。もし収穫前に雨が降っていれば果実は水分を吸ってしまうし、収穫時に降雨があればブドウに水滴が付着した状態で発酵に進むことに。そうすると絞った果汁には水分が含まれる分、アルコール度数が上がりにくくなるので、場合によっては思い描いていた味わいとは違うワインに仕上がることだってある。

「人事を尽くして天命を待つ」という言葉は、まさにこのことを指すのではないかと思うほど、ワインはブドウがその年に経験した気候を如実に示し出す。ワイン愛好家やソムリエたちが「ヴィンテージ(年数表記)」を気にするひとつの理由は、それがどんな土地で、どんな思い出を持ってボトルの中に眠っているのか、知りたくてたまらないからなのだ。

---fadeinpager---

翌朝、小樽駅で8時6分発の倶知安行きの2両編成の電車に乗車する。到着した日の札幌、小樽の天気は雨で、余市も昨晩まで雨が降っていたということだった。ありがたいことに晴れわたった窓から見える石狩湾を眺めながらも、頭の中はすでに畑とブドウの状態が気になって仕方なかった。

行先である余市駅はICカードの乗車券が使えないため、久しぶりに切符を購入して改札を抜ける。土曜日だというのに、2両編成の電車は年齢も性別もさまざまな人々で埋め尽くされている。ウィンドブレーカーを羽織ったり、レギンスを着用したり、首に手拭いをかけたり、つばの広い帽子を被った人たち......。およそ30分後、余市駅に到着すると、そのリュックサックを背負った乗客たちはいっせいに改札へと殺到した。駅前には迎えの自家用車やタクシーが待機し、そしてタクシー待ちをしている人で長蛇の列が広がっていた。

事前に予約していたタクシーに乗り込み、以前取材したこともあるドメーヌ・モンの住所を告げる。約4カ月ぶりの景色を眺めながらも、タクシーの無線がひっきりなしに鳴るのには驚いた。

「予約の◯◯さま、到着してますか?」「手の空いたドライバーは至急、駅前に回してください」「駅前、車足りてません。至急配車お願いします」

駅前に集合したタクシーやミニバン、自家用車は、余市にあるさまざまなワイナリーへと蜘蛛の子を散らすように広がっていく。駅から同じ行程を辿っていた前方のタクシーは、坂の途中にあるワイナリー、ランセッカに入って行った。そうして楢の木台の坂道をぐっと上がった小高い丘の先に、目的地であるドメーヌ・モンが見えてくる。

---fadeinpager---

午前9時、畑の前に造られたワイナリーの作業場スペースに集合した収穫ボランティアは、初日の土曜日で20名ほど、2日目となる日曜日には30名ほどにもなった。札幌の飲食店のスタッフやソムリエ、酒販店などの関係者から有志が集っていたが、驚いたのは飲食店にまったく関係がない、出身もバラバラな人たちがドメーヌ・モンのロゴマークを象ったTシャツを着込んで集合していたことだ。話を聞くと、それぞれ余市のワインのおいしさに惹かれ、毎年のように収穫を手伝ううちに友だちになり、揃いのユニフォームを作ってしまったのだという。このシーズンになると余市に広い家を持つ友人宅に合宿のように泊まり込み、朝から各々ファンであるワイナリーへと収穫に出かけ、夜はワイン会をして過ごしているそう。北海道の自然派ワインと環境にはまりすぎて、東京に夫を残しひとり北海道へ移住までしてしまったというファンまでいたのだから、その「推し活」の魔力は底知れない。

メンバーが揃ったところで、長靴をはいたボランティアたちはドメーヌ・モンのワインを手がける山中敦生さんを先頭に、傾斜のあるピノ・グリの植わった畑を登り始める。前日の雨が心配だったが、山中さんに聞くと「ちょっと晴れの日が続いてブドウが萎んでいたところもあるので、ちょうどいい具合ですね」と笑う。

下草の生い茂る畑はぬかるんでいるものと思い込んでいたが、前日の雨が嘘のように乾いており、気温15度ほどの環境では果実に朝露の一滴も見られない。風化した礫、砂が混ざり合う畑の表土は水捌けがよく、斜面に面していることでその効果がさらに増しているのだ。風がそよぐとブドウの葉もカサカサと爽やかに音を立てるほど。以前の取材の時に「ここ、いいなと直感したんです」と語っていた山中さんの言葉を思い出す、気持ちのいい風が吹いている。

---fadeinpager---

ボランティアは、傾斜の途中に折りたたみ式のカゴを撒きながら、畝の頂上から下に降りるようにしてブドウを刈っていく。同じピノ・グリでも、日照量や風通し、水捌けの条件によって、株ごとにまったく違う実り方を見せる。山中さんは「明らかに萎れていたり、味無し果の印がついた木を除いて、あまり気にせずに収穫を進めてください」と言う。

山中さんが独立前、「ドメーヌ・タカヒコ」で研修をしていた時から一緒に畑仕事をしているというベテランのボランティアのメンバーは、「山中さんが毎日丁寧に畑を管理して、不健全なものを整理しているから、収穫のタイミングで選果を気にせずに作業が進められるんですよ」と教えてくれた。

---fadeinpager---

昼食には山中さんのご厚意でドメーヌ・モンのワインをテイスティングしながら、JR余市駅前にある旅館「かくと徳島屋」の仕出し弁当をいただくことに。驚いたのは、出汁の利いた和食と、ピノ・グリをはじめとした山中さんのワインがとてつもなく合うということ。

余市の軟水が育てた柔らかいピノ・グリを、天然酵母だけで醸造した自然派ワインのじわじわと沁み入るような旨味が、この上ないペアリングとなっているのだ。飴色、と呼びたくなるような透き通った紅茶色。生姜のようなスパイス感に、アカシアのハチミツのような蠱惑的な香りが漂う。ずっと口に含んでいたくなる、余韻の長い、深く丸みのある味わい。特にハマチの漬け、鶏肉とシイタケの含め煮に抜群の相性を見せていた。

2日目の午後からは、一般的には接ぎ木をして苗木を育てるワイン用ブドウの中で、山中さんがあえてチャレンジする「自根」のピノ・グリの収穫を進める。以前の取材で山中さんの口から出た、「自根の木は、暴れます」というコメントが印象的で、ぜひ実ったところを見たい、という今回の取材の大きな目的でもあった。接ぎ木のピノ・グリよりも畑の面積は小さく、また実をつけていない木もかなり多い。「接ぎ木のものに比べて、ミルランダージュ(結実不良)が起こりやすいんです」と山中さん。かなり根元に近いところからブドウが実っていたりと、より自然に近い特性があるのかもしれない。山中さんは新しく開墾した畑にも自根のピノ・グリを植えてみたが、1年ですべての苗木が枯れてしまったという。「自根はやっぱり難しいです」と山中さんは穏やかに言う。この畑から採れたブドウは「ドン・グリ JK」という特別なラインナップとして醸造される。

---fadeinpager---

昨年よりも多く集まったというボランティアの協力で、収穫は予定したよりも2時間近く早く終わった。通常、白ワインはこの後で破砕・圧搾という工程に進むのだが、余市では11月の末から雪が降ることもあり、ブドウの木が雪で潰れないよう、剪定の作業を先に進める。

そこで、収穫したブドウは一度、すべてタンクに詰めて保管し、先に発酵を進めてしまう。そして1〜2カ月ののち、畑の作業が終わってから、雪が降っている間に、保存しておいたブドウを絞って果汁の状態にし、醸造の過程に進めるのだという。

畑に存在する天然酵母を使って発酵させるため、タンクには収穫したブドウと、酸化防止用に二酸化炭素を充満させるためのドライアイスを投入。集積したカゴをバケツリレーのように回し、タンクに詰めて重さを計っていく。

重さを計り終え、タンクの蓋を閉めると、S字になった発酵バルブがポコポコと音を立て、タンク内に二酸化炭素が充満し酸素を押し出していくのがわかる。

まゆみさんがタンクに収穫日、銘柄、重さ、ブドウの糖度を記入。ドメーヌ・モンではタンクや樽に、水神である「八大龍王」の文字を記載して醸造の無事を祈っている。ホースからの水流で周囲を洗浄し、タンクはボトル詰めを待つワインの熟成庫へと静かに押されていく。

「今年の収穫量はピノ・グリで約3,800kgです。4,000kgはいくといいな、と思っていたのですが、昨年の収穫量がちょっと少なかったので......。それをしっかり超えたということで、まあ合格点でしょうか」と語る山中さん。普段の畑での作業は夫婦ふたり、すべての工程に全力を注いでも、収穫はその年の環境に左右されてしまう。ブドウ1kgから750mlのワイン1本ができる、と言われているから、単純に計算すれば2024年ヴィンテージの「ドメーヌ・モン ドン・グリ」は約4000本あまりが瓶詰めできる、ということになるのだろうか。全身に筋肉痛の予兆を感じながら、改めてその希少性にうならざるを得なかった。

---fadeinpager---

すべての工程の最後に、糖度を測るために絞ったピノ・グリ、そして自根のピノ・グリの搾りたてのジュースをひと口、飲ませてもらった。「ワイン用のブドウは酸っぱくておいしくないが、ワインにすることによって甘さが出てくる」と言う話をどこかで聞いたことがあったのだが、ドメーヌ・モンのピノ・グリはジュースの時点で顔がほころぶような甘みと、爽やかな酸味が共存するとてもおいしいブドウジュースだった。

「2024年は昨年に比べて冷涼で、収穫自体も昨年より1週間遅らせました。糖度と酸のバランスがとれた、かなりいい状態に仕上がったんじゃないですかね」と山中さん。収穫に訪れていたあるソムリエは、「今年、ドメーヌ・モンはグレートヴィンテージなんじゃないかな」と目を細めていた。

余市で造られる希少なブドウは、生産者のたゆまぬ努力と余市というテロワール、そしてワインに魅せられた愛あふれるボランティアたちの協力によって、一本のワインに結実していく。もし私がいつかどこかで「ドン・グリ 2024」のボトルに出合う幸運を得ることができたなら、汗をかきながら登っていった丘の上に吹いていた、心地よい風を思い出すのだろう。

photography: Mirei Sakaki

フィガロJPカルチャー/グルメ担当、フィガロワインクラブ担当編集者。大学時代、元週刊プレイボーイ編集長で現在はエッセイスト&バーマンの島地勝彦氏の「書生」としてカバン持ちを経験、文化とグルメの洗礼を浴びる。ホテルの配膳のバイト→和牛を扱う飲食店に就職した後、いろいろあって編集部バイトから編集者に。2023年、J.S.A.認定ワインエキスパートを取得。

記事一覧へ