Musée de l'Orangerieで復習☆

この夏、7、8年ぶりに訪れた“Giverny”(ジヴェルニー)、Claude Monet(クロード・モネ)が暮らした邸宅。

花盛りで本当に美しく、天候にも恵まれ素敵な思い出になりました。

(関連ブログ→ https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/givernyancien-hotel-baudy.html )

その旅行の後、復習がてら改めてじっくり鑑賞したくなったモネの「睡蓮」。

というわけでオランジュリー美術館(Musée de l'Orangerie)へ出かけました。

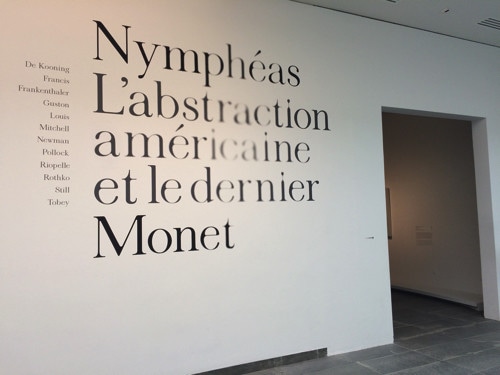

タイミングよく特別展“Nymphéas. L’abstraction américaine et le dernier Monet”(睡蓮、アメリカ抽象芸術と晩年のモネ)展も開催中☆

モネが晩年に描いた「睡蓮」は、ニューヨーク・スクールと呼ばれるアメリカ抽象芸術の作家たちに大きな影響を与えたそう。

代表的な作家として、Mark Rothko(マーク・ロスコ)やBarnett Newman(バーネット・ニューマン)が挙げられ、本展ではモネの作品と合わせて彼らの作品を展示。

(↑Mark Rothko “ Blue and Gray”)

抽象画に苦手意識があるのに、いつからかマーク・ロスコが好きになりました。

こうして画像で見てもあまりピンとこないのですが、ある程度の広い空間に置かれると独特のオーラを放って、その意味深な色と雲のような色に引き込まれます。

(関連ブログ→ https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/red-1.html )

(関連ブログ→ https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/red.html )

(↑Mark Rothko “No.22”)

明確な理由もなく、気になる…と近づいてしまった絵は本展でも圧倒的にロスコ作品でした。

わりとよく目にするJackson Pollock(ジャクソン・ポロック)の作品。

1950年に制作された“Autumn Rhythm(Number 30)”(秋のリズム ナンバー30)はモネの晩年の「睡蓮」との関連性があるそう。

無造作に絵の具を散りばめただけに見えてしまうのですが、ポロック曰く

「偶然ではなく、一つ一つの飛沫までも自分でコントロールしている」と。

(↑ Claude Monet “Le Saule pleureur”)

と言われると、最晩年のモネの絵に通じるものが…

そして常設展の1階の睡蓮の間へ。

二つの部屋からなる展示室は手前の部屋には「緑の反映」「朝」「雲」「日没」4作品。

入れ替わり立ち替わり観光客の記念撮影がされて賑わっていたので、あまりゆっくり見れず…。

真横から眺めたりして見ましたが、綺麗な湾曲ラインと天井からの自然光に優しく照らされ、ジヴェルニー で見た庭の景色やあの時サーッと体を通り抜けて柳の枝を揺らした風が自ずと思い出されました。

絵の中に入ったみたいな不思議な感覚。

奥の部屋は、「2本の柳」「明るい朝、柳」「朝の柳」「木々の反映」の4枚が展示されています。

この美術館に展示される8枚の作品は、東の朝から西に夕陽が沈むまでの時間の流れを連想させるもので、モネは作品の中には水平線も高低も表現せず。

水、空気、空、大地は、遠近法ではなく睡蓮の花のリズムによる構成に溶け合って幻想的に表現している、と。

(↑ Claude Monet “Saule pleureur et bassin aux nymphéas”)

楽しかったジヴェルニー旅行を思い出しながら復習気分で楽しんだオルセー美術館での特別展及び常設展でした。

こうして改めてブログ記事をアップしたら自宅にも花を飾りたくなりました♬

珍しく(!)お花屋さんへ。

ARCHIVE

MONTHLY