【アーカイブ動画】 ジェンダーギャップを「見える化」し、気付くことで未来は動く。 フィガロジャポンBWAが大阪・関西万博で特別イベント。

Society & Business 2025.05.10

現在開幕中の大阪・関西万博で、カルティエが内閣府らとともに出展するウーマンズ パビリオン。パビリオンの2階には、WAスペースと呼ばれる語らいの場があり、対話やコラボレーションを通じて人々のアクションを喚起するさまざまな催しが行われている。

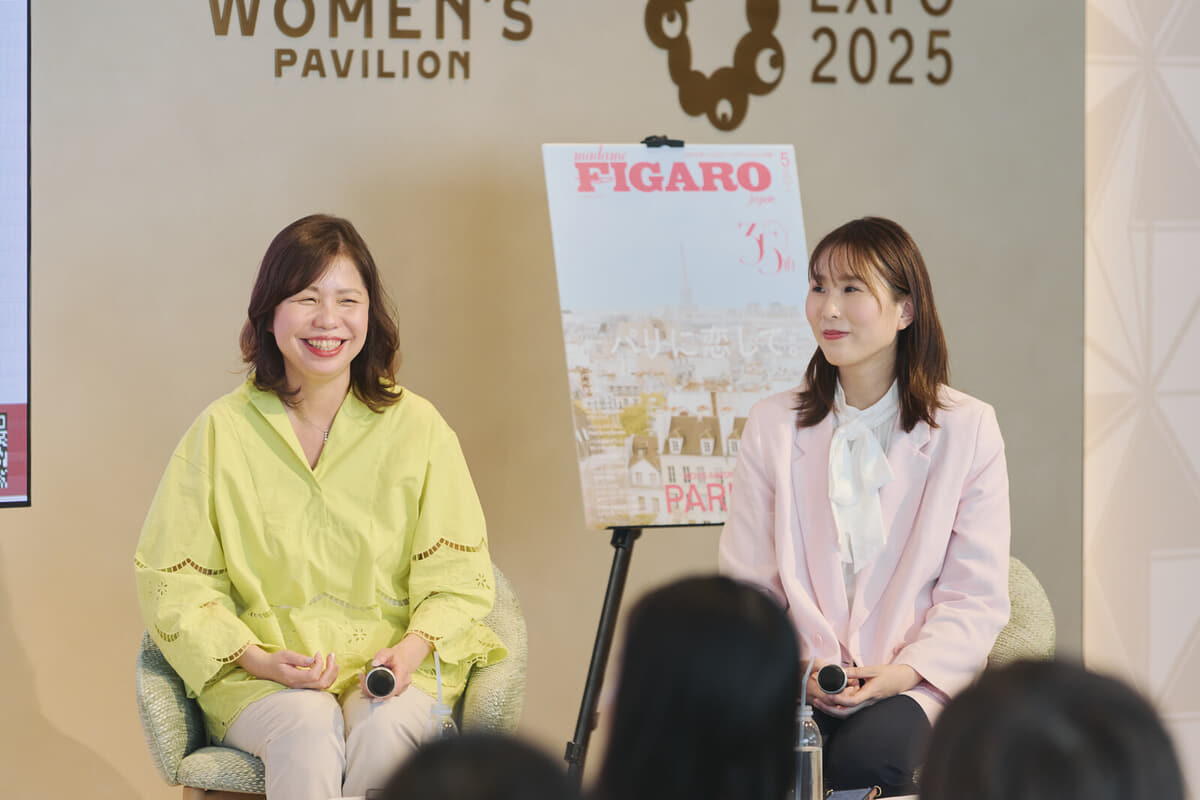

フィガロジャポンBusiness with Attitude(BWA)では4月25日、このWAスペースで「フィガロジャポンと考える、未来のメディアと女性の働き方のカタチ。」と題した特別トークイベントを開催。その様子をお届けする。

女性たちが直面する働き方の課題を紐解き、よりよい未来をどのように築けるかを語り合うイベントのゲストは、共同通信社編集局次長の山脇絵里子と特定非営利活動法人Waffle理事長の田中沙弥果。

山脇絵里子は1992年に共同通信社に入社し、20年以上にわたって社会部に所属。事件記者が"花形"とされるなか、子育てしながら長時間に及ぶ事件記者の働き方をするのは難しいことから、医療や福祉、ジェンダーなどの問題に取り組んできた。そして2021年、バリバリの事件記者である男性たちが歴代務めてきた社会部長のポストに女性として初めて就任。23年には編集局次長に。ジェンダーの壁を次々と乗り越えてきた。

昨年12月に第1子を出産したばかりという田中沙弥果は、カナダ留学中に日本のステレオタイプなジェンダー観に疑問を持つように。IT分野のジェンダーギャップを解消すべく、2019年にWaffleを創設。女子や、性自認・性表現に「男」「女」といった枠組みを当てはめないノンバイナリーの中高生・大学生向けに、サイトの制作やアプリの開発をとおしてプログラミングを学べる機会を提供している。

イベント前半ではそれぞれの取り組みについてのキーノートレクチャーが行われた。

・基調講演1:「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」から見る性別と地域の"二重の格差"。

・基調講演2:IT・STEM教育における「水漏れパイプ問題」とは?

・パネルディスカッション:日本の地域の女性の課題は世界に通じる? フランスの地域の現状。

・アーカイブ動画

---fadeinpager---

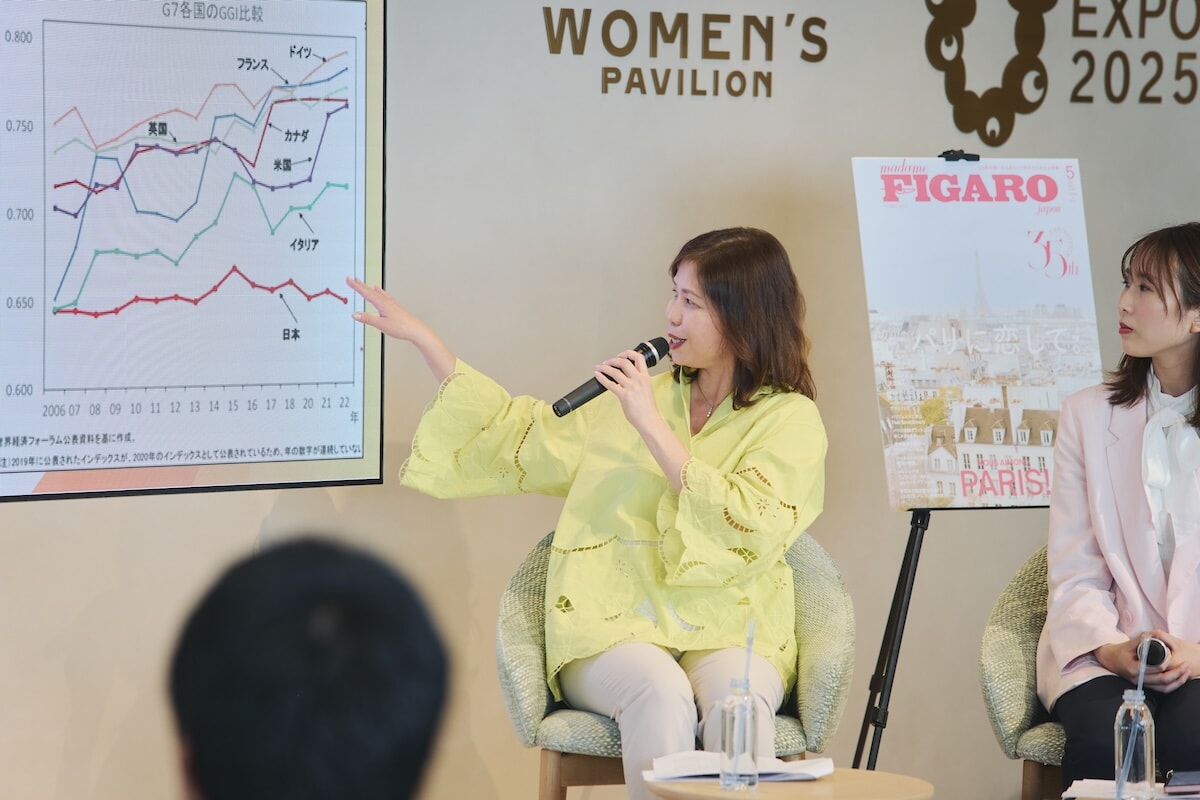

「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」から見る性別と地域の"二重の格差"。

山脇が紹介したのは、共同通信社が2022年から毎年公表している「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」について。世界経済フォーラムが毎年発表するグローバル・ジェンダーギャップ指数で、2024年の日本の順位は146カ国中118位。政府に任せていてはジェンダー平等の達成に何年かかるのか、と危機感を抱いた山脇らは、ジェンダーの研究者や統計の専門家とともに研究会を結成。政治、行政、経済、教育の4分野における各都道府県のジェンダー・ギャップ指数を公表し、キャンペーン報道を展開している。

この取り組みが素晴らしいのは、日本の中での違いを可視化したこと。たとえば大学進学率。東京では男女とも75%以上が4年制大学に進学しているが、女性の大学進学率が30%台という県も少なくない。

「地方で生まれ育つ女の子たちは性別と地域の二重の格差の影響を受けていることが、このデータからはっきりとわかります。このふたつの格差を並行して解決していく必要がある」と山脇。「全国の多くの自治体が若い女性の流出に悩んでいます。東京から政策を考えているだけでは日本は変わっていかない」と指摘する。

「戦後の日本は男性目線で作られてきました。これから女性目線で取り組んでいけば、むしろ伸びしろだらけ。多様な視点が入ったほうがイノベーションにも繋がり、社会は活力が増していくと考えています」

この指数をもとに、格差解消に取り組む自治体も現れているという。

「報道が信頼され、政策目標となり、社会課題の解決につながっていくソリューションジャーナリズムをこれからのメディアとして目指していきたい」と山脇は力を込める。

---fadeinpager---

IT・STEM教育における「水漏れパイプ問題」とは?

続いて田中は、STEM分野でのジェンダー平等を目指すWaffleの取り組みを紹介した。

Waffleを創設する前は、プログラミング教育を学校の先生に教えるNPOで働いていたという田中。全国各地を訪れるなか、小学生では男女差なく、みな楽しそうにプログラミングを学ぶものの、中高生向けのプログラミングコンテストでは、参加者の男女比が20対1だったことに衝撃を受ける。

中学、高校でITに対する意識が変わるのだとしたらそれを解消しなくては、と2019年にWaffleを創設。女子やノンバイナリーの中高生、大学生にプログラミング教育の機会を提供するとともに、大人たちへの啓発やジェンダーギャップ解消への予算配分を求める政策提言を行っている。

田中によれば、科学やITの仕事に興味がある15歳女子の割合はわずか3.4%。それを聞くと女子は理系が苦手なんじゃないか?と言う人もいるが、15歳を対象としたOECD(経済協力開発機構)の学習到達度調査(PISA)では、アメリカの男子よりも日本の女子のほうが数学や科学のスコアが高いと田中は説明する。

「学力的には世界のトップクラスなのに、いわゆる固定観念も大きな壁となっている。理系は男子が行くものとか、女子は体力がないから無理、などと教師や親から言われて進路を変えてしまうこともあるのです」

年齢が上がるほど理工系の道を選ぶ女子が少なくなることを「水漏れパイプ」問題と呼ぶのだという。Waffleでは、その問題を解消するために、プログラミング教育の機会を提供するだけでなく、教師や保護者にジェンダーギャップについて理解してもらい、生徒たちが自信をもって理系を選択できるようなコミュニティを増やしていくことを重視。社会全体のシステムを変えることを目指している。

田中の話を受け、山脇は「日本は男女の賃金格差が大きいですが、理系選択をする女性が増えれば賃金格差の解消にも繋がりますよね」と応じた。

---fadeinpager---

日本の地域の女性の課題は世界に通じる? フランスの地域の現状。

イベントの後半では、視聴者の質問やコメントを交えながら、働くうえでジェンダーギャップを乗り越えるコツや、日本から世界へ発信する意義などについてのディスカッションが行われた。

子育てとキャリアの両立に悩む女性たちの質問を受け、20代の子どもがいる山脇は、かつて自分が「子育ても仕事もどちらも100%を目指すのではなく、60%でいい。足せば120%になるから」と言われたことで救われたと紹介。

「いまは男性と同じ働き方をせず、『働き方を変えていきませんか?』と提案することを心がけています。結果的に女性たちが働きやすくなったら、男性にも働きやすい職場になる」

今回のイベントの出演にあたり、子どもを夫と義母に託してきたという田中からは「女性がキャリアを継続するには、制度があっても文化がないと難しい。まずは男性の育休取得率を上げて、文化を変えていくのが大事」との意見が出た。

BWA事務局長の藤本はフランスの状況を紹介。フランスは2024年のグローバル・ジェンダーギャップ指数で146カ国中22位。女性の政治参画を促進する政策(パリテ法)に力を入れるなど進んでいるように感じられるが、フィガロジャポンにも寄稿するフランス人ジャーナリスト、レベッカ・ジスマヌの報告によれば、地域やIT・STEM教育については日本と同様の課題があるという。保育サポートや公共サービスが不足している地域では、女性たちが孤独を抱えやすいうえ、教育を受けた女性が働く場所が少なく都市に流出する傾向は日本と変わらない。またSTEM分野でも、女性は理工系に向いていないという自身の思い込みや指導者のステレオタイプがあるのは同様だ。

「国際ランキングで見ると上位のフランスでも、地域や個人に目を向けると、実は日本の課題と共通していることがわかります。日本の地域で女性たちが感じている課題を発信することは、世界の女性の課題にも繋がる。それが日本から世界に発信する意義だと私は信じています」と藤本。

またメディアの役割については、社会を良くしていく上でメディアが力を合わせることが大事だと一致。ファッションやライフスタイルを入り口に、ジェンダー平等の課題に気付くこともある。新しいカルチャーを創ることができる雑誌メディアとして、BWAでは今後も世の中を良くしたいと願う女性たちを応援し、ともに新しいカルチャーを創っていきたいと藤本は語った。

最後に、自身が考える「美しく豊かな働き方」を問われた山脇は、「仕事以外のやりたいことも絶対にあきらめない」と明言。「ゴスペルもダンスもヨガもするし、旅行も大好き。相乗効果で仕事の成果も出す。やりたいことをあきらめないで済む社会であったらいいと思う」

女性は出産など人生の大きなライフイベントがある時に仕事を辞めやすく、自身が出産してその気持ちがわかったという田中は、「細々とでも仕事は続けたほうがいいと思っています。ケア労働に入ってしまうと孤立する可能性があるので、社会との繋がりを保ちつつ、コミットする量を変えるなど、その時々でバランスをとるのが豊かな働き方だと考えています」

誰もが働きやすい社会を目指すふたりから働く女性たちの背中を押す力強いメッセージも。

「大事なのは課題に気付けること。課題を知ると行動が生まれ、解決に向かいやすいので、ぜひ周りの人と課題を共有していただきたい」(田中)

「社会は必ず変えられます。こういう社会になったらいいなと思ったら、同じように感じている仲間を見つけ、声を上げて、第一歩を踏み出してほしい」(山脇)

たくさんの気付き生んだトークイベントは、会場に共感の輪を広げて幕を閉じた。

---fadeinpager---

【アーカイブ】「フィガロジャポンと考える、未来のメディアと女性の働き方のカタチ。」

4月25日に開催されたフィガロジャポンBWA特別トークイベント「フィガロジャポンと考える、未来のメディアと女性の働き方のカタチ。」アーカイブ動画(*動画の無断転載、複製、編集などはお控えください)

Read More

Read More

photography: Ami Harita text: Atsuko Koizumi