瀧晴巳が選ぶ、6冊の「病にかかった時に救いになる本」は?【いま知りたいことを、本の中に見つける vol.23】

Culture 2025.09.16

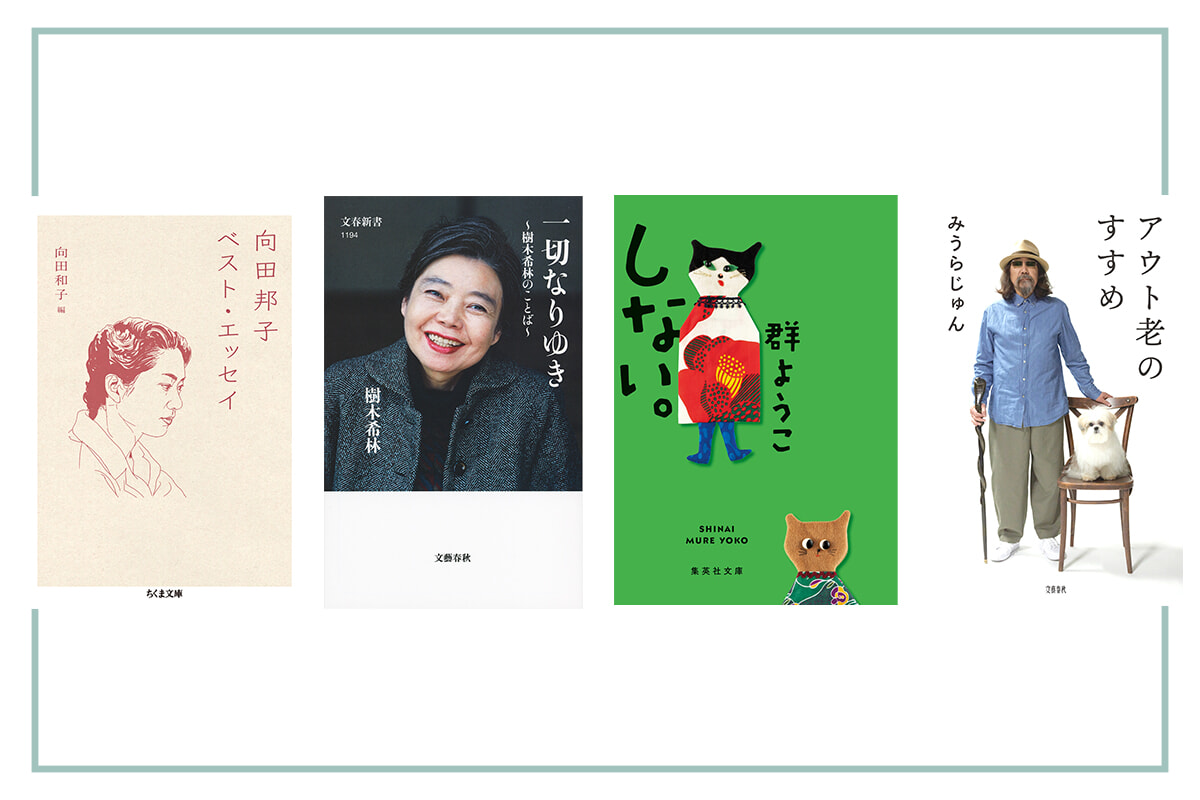

知りたい、深めたい、共感したい──私たちのそんな欲求にこたえる本を26テーマ別に紹介。各テーマの選者を手がけた賢者の言葉から、世界が変わって見えてくる贅沢な読書体験へ!

vol.23は「病にかかった時に救いになる本」をテーマに、ライター・瀧晴巳が選んだ6冊を紹介。風邪をひいた時、食欲がない時、持病と向き合う時......そんな時こそ本が支えとなってくれるのかもしれない。

選者:瀧晴巳(ライター)

病にかかった時に救いになる本。

20代の終わりに初めて入院した。それまで頑張ればどうにかなると思って、頑張ることでどうにかしてきた私は、その時、頑張ってもどうにもならないことと向き合うことになった。身体のことは焦っても、ジタバタしても、本人の意思ではどうにもならない。嘆き、落ち込み、絶望も底をつき、私はついに諦めを知り、頑張ることを手放した。そうしたら、それまで知らなかった新しい景色が開いていった。大きなものに身を委ねるような、回復を待つ時間。ふがいないと思うかもしれない。でも何もできない時だからこそ見えてくる優しさ、美しさ、切なさがある。それを知ることは、それまで見えていなかった自分の人生のもう半分の豊かさを知ることだった。

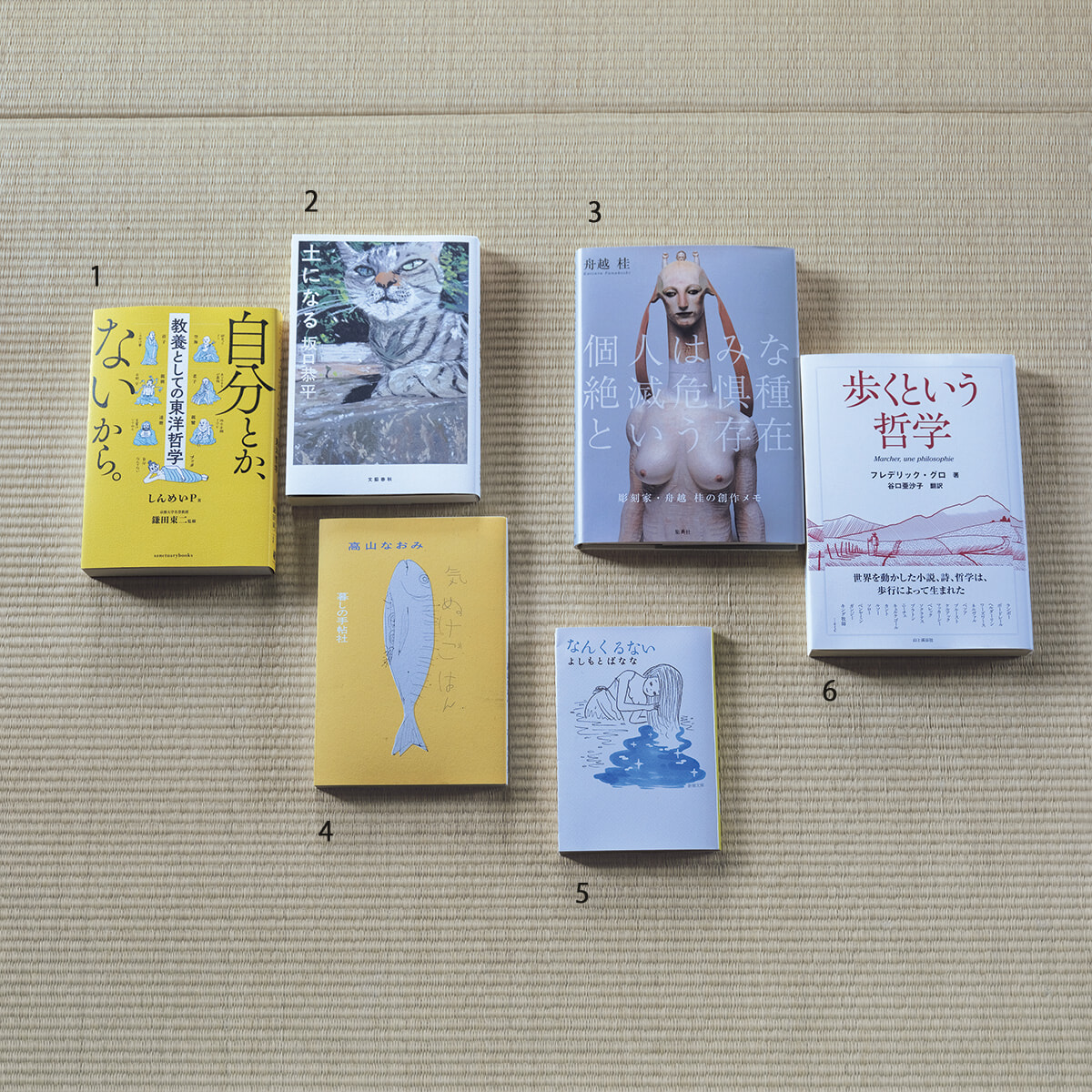

1. 『自分とか、ないから。

教養としての東洋哲学』

しんめいP著 鎌田東二監修 サンクチュアリ出版刊 ¥1,650

東洋哲学を解説した本なのに、ちっとも堅苦しくなくて、何度も笑ってしまった。ちなみに「自分とか、ないから」と言ったのはブッダ。「ありのままでいい」も老子が言ってるとなると、その話、もう少し聞かせてって思いますよね。そしてあのジョブズもハマった禅。東洋哲学には「本当の自分」とか「自分探し」の罠から解き放ってくれる考え方のコツが満載。

>>Amazonでの購入はこちら

2. 『土になる』

坂口恭平著 文藝春秋刊 ¥1,870

建築家、作家、画家でもある坂口恭平さんは、躁うつ病のアップダウンを何度も潜り抜けてきた。この本は畑仕事を始めてからの日々を記録したエッセイ。何でもやってみる人なのだ。ほったらかしみたいな畑でも野菜は勝手に育つし、猫たちも自由だ。命はそれぞれに彼らの時間を生きている。人間も本当はただの生き物なのだと思い出させてくれる。

>>Amazonでの購入はこちら

3. 『彫刻家・舟越桂の創作メモ

個人はみな絶滅危惧種という存在』

舟越桂著 集英社刊 ¥3,300

昨年72歳で亡くなった彫刻家の舟越桂さんが30年間書き続けた創作メモを作品とともに紹介した一冊。「鐘を鳴らせ! 俺は生きているんだ! それを知らせるために鐘を鳴らせ」。断片的な言葉なのにハッとなる。クスノキの半身像の寡黙な佇まいが好きだ。沈黙に耳を澄ますように対峙すると、ささくれた心が鎮まっていく。完璧でないことの美しさを思う。

>>Amazonでの購入はこちら

4. 『気ぬけごはん』

高山なおみ著 暮しの手帖社刊 ¥1,430

元気がないと「おいしい」が感じられなくなる。高山なおみさんのレシピに手が伸びるのはそんな時だ。ベトナム風塩ラーメンはサッポロ一番の塩らーめんにナンプラー、コショウ、レモンをかけて、もやしや香菜をのせたヤツ。病院のごはんは薄味だからジャンクなのもいい。家で食べるごはんならではの適当さ。頑張らないほうがおいしいこともあるのだと知る。

>>Amazonでの購入はこちら

5. 『なんくるない』

よしもとばなな著 新潮文庫 ¥572

「なんくるない」は沖縄の方言で「なんてことないよ」という意味。人生の凪の時間、回復を待つ人たちを描いた短編集。旅先の土地がくれる特別な時間がある。非日常だからこそ感じられる光の眩しさ。束の間の出会いの記憶。「力を抜いて、きれいな水の中を流れて、流れて、ついたところがいちいち自分の場所だ」。読んだら、きっと沖縄に行きたくなる。

>>Amazonでの購入はこちら

6. 『歩くという哲学』

フレデリック・グロ著 谷口亜沙子訳 山と渓谷社刊 ¥2,640

仕事を休んでいた時期、自分がダメになっていきそうで散歩に出かけた。「行こう、旅立とう! ぼくは歩行者であって、それ以上のなにものでもない」と言ったのは詩人のランボー。ニーチェもソローもキング牧師も歩く人だった。思い悩んでいる時、足は止まっている。偉大な先人たちにとって歩くことは思索や創作に繋がるクリエイティブな行為だった。

>>Amazonでの購入はこちら

インタビュー、書評を中心に執筆。西原理恵子著『女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと』(KADOKAWA刊)、よしもとばなな著『「違うこと」をしないこと』(角川文庫)など構成も多数手がける。

紹介した商品を購入すると、売上の一部が madameFIGARO.jpに還元されることがあります。

*「フィガロジャポン」2025年9月号より抜粋

【合わせて読みたい】