Kawakyun 篠原ともえが提案する、アートピースのような⿅⾰のきもの。

Fashion 2022.02.25

PROMOTION

撮影日の朝、スタジオに到着した篠原ともえさんは、自身が完成させた革のきものに10日ぶりに再会し、ほっと安堵の表情を見せた。仕上げのプレスを施されたきものは美しく、文字通りの大作で存在感があり、皆の注目を浴びていた。

「今回の作品は、各ジャンルの職人さんにたくさんのお力をいただき、一から色をつくり、カットし、貼り合わせて、丁寧に丁寧に時間をかけてつくっていきました。どのくらい時間がかかるんだろう、と思うほど途方もない挑戦でしたが、ようやく完成させることができて、ほっとしています。イメージしていた以上の、水墨画のような世界が目の前に広がって……この美しさは、革そのものの魅力があるからこそ生まれた景色なのだと思っています」

*前回の記事はこちら。

---fadeinpager---

きものと洋裁、大好きなふたつのことが作品に結実。

そんな篠原さんの“途方もない挑戦”にずっと伴走してきた縫製会社レファンズの社長、佐藤勝次さんが丁寧に仕上げのアイロンをかけ、草加市のタンナー・伊藤産業の伊藤達雄社長とともに、革がシワにならないよう細心の注意を払いながら、きものを車で運んできてくれたのだ。

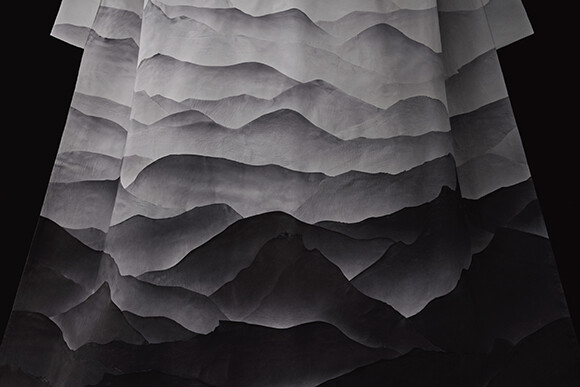

革の端を山の稜線に見立てて水墨画の風景を表現した、篠原さんの革のきものがついに完成。

篠原さんが革のきものを構想したのは約半年前。オンラインミーティングを数回行った後、佐藤さんや伊藤さんと対面して具体的な制作方法を話し合ったのは昨年秋だった。当時を振り返り、佐藤さんはこう語る。

「私たちが通常つくる商品とはつくり方が違うので、その都度立ち会っていただかないとうまくいかないですよ、と言ったら、(篠原さんが)『絶対行きます!』と。本当に熱心に来られるので、私たちも引き込まれてやっていました。少しずつ形になっていくのが毎回楽しみでしたね」

今回、篠原さんが最もこだわったのは衿の“柄合わせ”。

「洋服でも、柄を合わせるのはとても難しいんです。柄だけでなくトーンも揃えることにすごく気を使いました。きものと洋服の縫製、どちらも好きで続けてきたことが、今回形になったように感じています」

きものの身ごろと衿の柄を合わせるために、篠原さんは身ごろのグラデーションが完成するのを待ち、その色味に合わせて衿の色味の指示を行った。

柄合わせを美しく仕上げるため、篠原さんは前回の記事No.06でも紹介したように、使い慣れた洋裁道具を持参して自ら黙々と手がけ、そして縫製を担当した高橋三枝子さんと慎重に確認し合いながら作業を進めた。そうして完成したきものの、着付けと撮影スタイリングを担当したのは本多惠子さん。篠原さんが信頼を寄せる、かつての恩師だ。

「本多先生には、私が20代の時にプライベートで着付けを習っていたんです。10年以上ぶりに再会して、ずいぶんすごいことに挑戦したわね、と言ってくださって」

「フィガロジャポン」のきもの連載をはじめ、撮影のスタイリングも数多く手がけてきた本多さんは、その豊富な知識と経験を篠原さんのために惜しみなく提供してくれた。きものの袖幅や長さはどのようなバランスだと美しく見えるか、帯や帯締め、半衿を革でつくるにはどうすればよいか……。そしてこの日、初めてモデルがきものに袖を通した姿を見て、本多さんは「花嫁さんの打ち掛けのよう!」と表現した。

作品の世界観をクールな佇まいで体現してくれた、モデルの関水結花さん(右)。

「出来上がりに感服しました。最初の打ち合わせの時、縫い目を出したくないので貼り合わせてつくると聞いて、着たらバラバラになってしまうんじゃないかと思いましたが、本当に絵を描いたようなイメージを見られました。革の端を使ってここまで表現できたのだと、篠原ともえという方の創造力に驚きました」。絹のきものと違い、革は滑りにくいが、「思っていた以上に着せやすかった」と語る。

帯にも、篠原さんと本多さんの工夫が。革の分量が最小限で済むよう、結んだ時に見えない部分を布で切り替えた。さらに面積の小さい革も無駄なく使うため、継ぎ目が出てもよい位置を熟考。本多さんが帯を結ぶのを篠原さんがアシストし、「継ぎ目のところ、見事に見えていないですね。よかった!」と顔を見合わせて微笑んだ。

帯を制作するにあたり、360cmほどの長い帯を革のサイズに合わせて7つに切り替えている。フィッティングで本多さんが寸法を算出し、それに沿って篠原さんがサンプルをつくってシミュレーションを行った。両面に革を使ったお太鼓部分は重厚感のある仕上がりに。

---fadeinpager---

革のプロフェッショナルと撮影のプロフェッショナルの協働。

実は秋の打ち合わせの時から、篠原さんの念頭には、今回モデルを務めてくれた関水結花さんの姿があった。彼女がこのきものを纏ってくれることを想定し、身長や体型の近いモデルにフィッティングをしてサイズを決め、裏地用のキュプラであらかじめきものを制作。この難題を引き受けてくれたのは、篠原さんがかつて仕事で知り合った、フルッタロッサ(Fruttarossa)主宰の永橋彩子さん。後工程まで考え、革を貼る時に袖や衿を取り外しやすいように仕上げてくれた。

スチール撮影を担当するのは、昨年度から篠原さんの革のクリエイションを撮り続けてきた井上佐由紀さん。“黒い背景で、柔らかな光がまわっている絵画的な写真にしたい”というリクエストに応えるため、丁寧にライティングを調整。カメラの前で、関水さんが指先や顎の角度の微かに動かすと、静かに空気が変わる。シャッターを切るたびにモノクロームの静謐な世界が浮かび上がり、一同が息をのんだ。

水墨画のようであり、西洋絵画も彷彿とさせる、幽玄なイメージが切り取られる。

ヘア&メイクアップアーティストの稲垣亮弐さんも、昨年度に引き続き撮影に参加。黒髪が背景に溶け込む境界にハイライトを入れたいという話が出た時、篠原さんはきもののグラデーションを職人がスプレーガンで一枚一枚つくりあげてくれたことを稲垣さんに伝えた。記事No.05に登場した、ベテラン職人の桐原義雄さんとの制作の日々が脳裏に浮かんだのだろう。稲垣さんはスプレーを使い、霧がかかったような神秘的なニュアンスを表現。桐原さんの卓越した技術力と誠実な仕事への、篠原さんたちからのオマージュのようだった。

黒髪に施した霧を彷彿とさせるハイライトが、漆黒の空間に映える。

モノトーンの世界でモデルの肌色だけが微かに色付き、肌にいちばん近い半衿もどこか優しいトーンを帯びている。この半衿は記事No.04とNo.05に登場した、信高産業の社長・菊地信吾さんが手がけたキョンの革でつくったものだ。キョンの革は小さく最長30cmほどだが、篠原さんはその温かな色味と柔らかさに惹かれた。そして今回の作品をすべて原皮も日本産の革でつくりたいとの思いがあった。本多さんに相談すると、30cmという長さは継ぎ目がちょうど耳の位置で隠れる、絶妙なサイズだった。菊地さんが先人から受け継いだ、伝統的な方法で鞣した革はしなやかで、「絹のよう」と本多さんも絶賛した。

帯(左)と帯締め(中)は、きものと同じエゾ鹿革で制作。色はきものの最も濃い黒に合わせた。右はキョンの革。きものの革と同じ0.45mmの薄さに漉き、数枚を縫い合わせて半衿に。「帯や半衿は、どれも厚さや幅がちょうどよく、今日のコーディネートにはベストでした」と本多さん。

---fadeinpager---

“革の端”を通して、メッセージを投げかける。

一枚絵のような山々の風景をしっかりと見せるカットも撮影。絹と違ってドレープが出ない革のきものを美しく見せるため、篠原さんは率先して丁寧にきものの角度や張り具合を調整する。その細かな作業の様子は、昨年度同様、動画カメラマンの阿部ミツオさんがとらえる。また、前代未聞の革のきもの撮影にあたり、革きゅん「SLG」で毎回革の魅力を引き出すスタイリングを手がける小笠原夏未さんもサポートに入ってくれた。

エゾ鹿革で表現された、奥行きを感じる山の風景。クラストレザーの白は、微かな光を発しているようにも見える。

今回のプロジェクトのスタート時から関わり、エゾ鹿革を使うことを篠原さんに提案してくれたのが、伊藤産業の伊藤達雄さん。息子の公則さんとともに鞣しと加工を手がけ、さまざまな局面で相談に応じ、きもの制作のために工場の大きなスペースを快く開放してくれた。撮影を見守りながら、今回の作品への思いを次のように語った。

「革の端は本来、次の工程をスムーズにするために、ある程度カットせざるを得ないのが現状です。問屋さんやメーカーサイドでも、傷がなく見た目がよいほうが使い勝手がよいとされてきました。これまでにも、カットした革を色出しのために再利用したり、学校の先生が生徒たちの工作用に引き取ってくれたりすることはありましたが、今回このような形で、アート作品に生かすことができたのは大きな発見でした」

ひとつとして同じ形のない革の端は、見方を変えればインスピレーションの源に。

革の端を廃棄せざるを得ないことに誰より心を痛めているのは、いただいた命に敬意を払い、受け継いだ技術を注ぎ込んで革をつくるタンナーたちだと、篠原さんは革のプロフェッショナルたちとの協働を通して実感していた。衣装デザイナーとして、生地の余りを極力出さないように、きものに着想を得た服づくりを真摯に続けてきた篠原さんだからこそ、革の端は資源の宝庫である山々の風景に重なったのだろう。篠原さんの想いが詰まったこの革のきものは「THE LEATHER SCRAP KIMONO」と名付けられた。

伊藤さんによれば、革の種類によってシワの出方が異なり、山肌のような感じを出すには鹿革がいちばんよかったという。

山の風景が美しく見えるよう、丁寧に整える。

「革ときものは、まったく違うようでいて、長く愛せるものであるという共通点があります。革の端を組み合わせればひとつの美しい作品にもなるという、SDGsに繋がるアイデアを提案すること、デザインの力で革の新たな魅力を引き出すことは、私たちの役割であると思っています。『THE LEATHER SCRAP KIMONO』は一点ものですが、この作品を通して、日本産の革の繊細な美しさ、そしてひとつひとつ紡がれてきた革の伝統というものが、皆さんに伝わったらうれしいです」

デザイナー・アーティスト

1995年歌手デビュー。文化女子大学(現・文化学園)短期大学部服装学科デザイン専攻卒。歌手・ナレーター・女優活動を通じ、映画やドラマ、舞台、CMなどさまざまな分野で活躍。2020年、アートディレクター・池澤樹と共にクリエイティブスタジオ「STUDEO」を設立。2021年、革きゅん第一弾でデザイン・ディレクションを務め製作した革アクセサリー「LEATHER-MADE JEWELRY」が、国際的な広告賞であるニューヨークADC賞において、トラディショナルアクセサリー・イノベーションの2部門でメリット賞を受賞した。

www.tomoeshinohara.net

Instagram : @tomoe_shinohara

leather design: Tomoe Shinohara art direction: Machi Kagawa director: Mitsuo Abe photography: Sayuki Inoue styling: Keiko Honda hair and makeup: Ryoji Inagaki (maroon brand) model: Yuka Sekimizu (Satoru Japan) retouch: Kanako Sato (VITA Inc.) collaboration: STUDEO, Ito Sangyo, Lefans, Sinco Sangyou special thanks: Fukushima Kagaku Kogyo, Ayako Nagahashi (Fruttarossa)

衣装協力:エモン(EMON)

https://emon-style.co.jp

* 日本タンナーズ協会公式ウェブサイト「革きゅん」より転載

【関連記事】

篠原ともえが革のプロフェッショナルとつくる、エゾ⿅⾰のきものとは。

篠原ともえと熟練の革職人が描く、水墨画のような美しいグラデーション

伝統を未来へ繋ぐ鹿革の加工技術に、篠原ともえが出合う。

篠原ともえが手がけた、肌に優しい革のアクセサリー。

篠原ともえが訪ねた、 革の生まれる場所。

篠原ともえが、技を受け継ぐ革職人に出会う。

篠原ともえさん連載「TOMOE SHINOHARA MAKING」