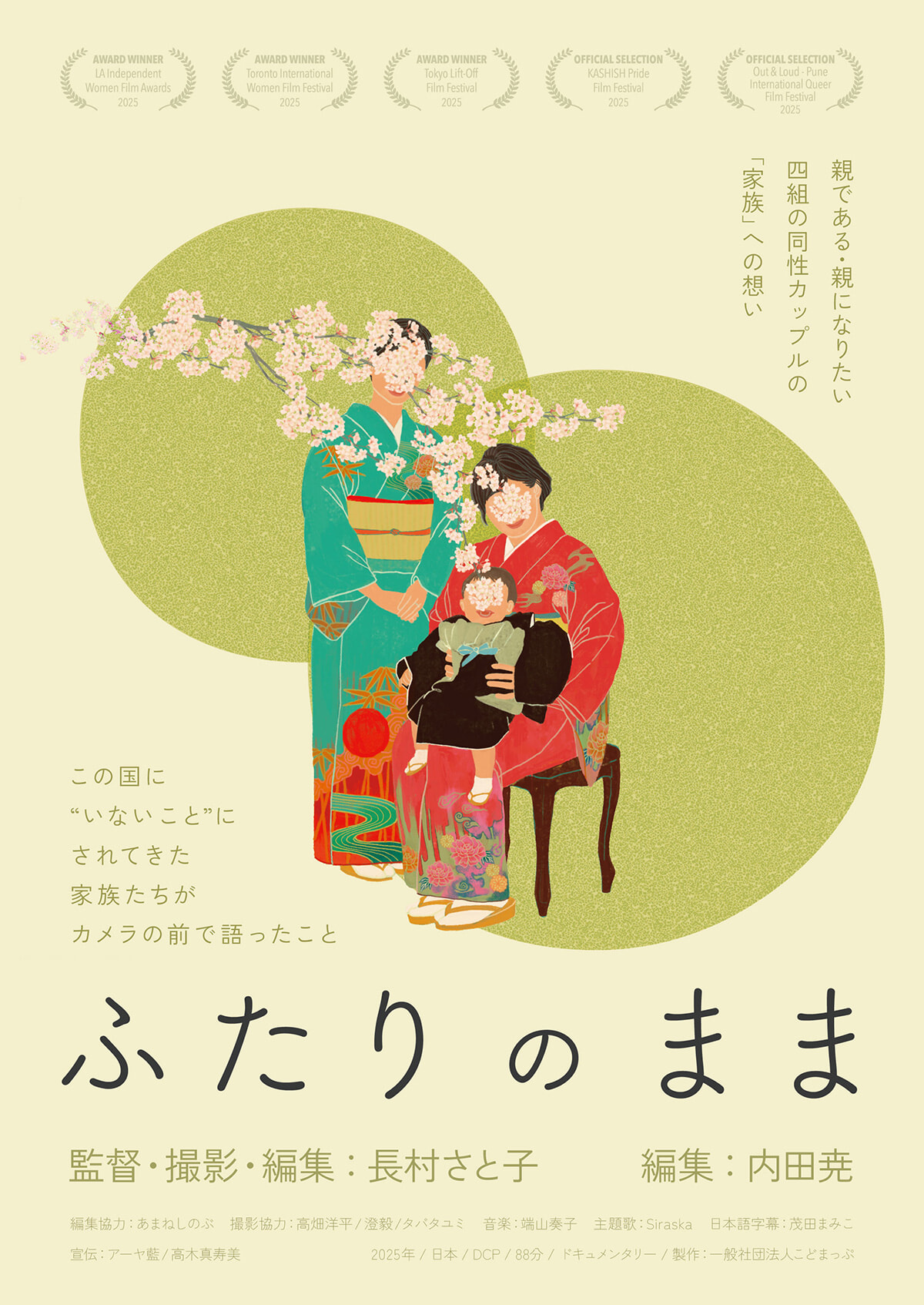

同性カップルの本音に迫る、ドキュメンタリー映画「ふたりのまま」。

Society & Business 2025.09.13

社会から「見えない」ところで、ママふたりで子育てや妊活に奮闘する女性カップルがいる。彼女たちの日常と本音を当事者支援団体の代表が1年半取材したドキュメンタリー映画「ふたりのまま」が9月20日から新宿K's cinemaで公開となる。彼女たちのリアルな声とは?

出演者のプライベートに配慮し、イラストが採用されたリーフレット。声のみの出演に留まる女性もいる。

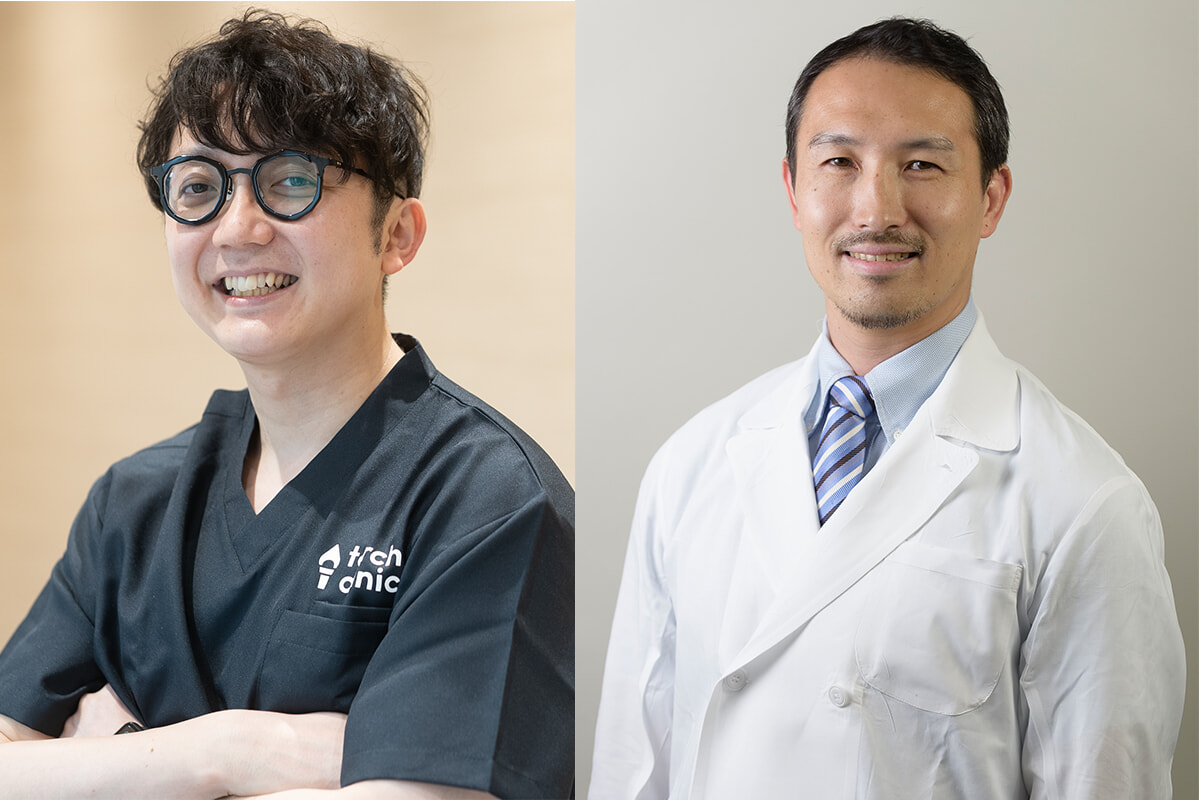

「ふたりのまま」は子どもがいる、または、子どもが欲しいと願う4組の同性カップルの日常とリアルな声に密着したドキュメンタリー映画だ。撮影、監督を務めたのは、子どもを望む、あるいは子育て中のLGBTQ +の当事者や家族を支援する「一般社団法人こどまっぷ」代表の長村さと子。新宿2丁目で飲食店を営みながら、彼らの不安や悩みに親身に寄り添ってきた。

「4組の裏には、何百倍もの数のカップルがそれぞれの形で家族を築こうと、葛藤を抱えながら生きています。彼女たちの存在を可視化することが映画をつくった目的でした」と長村は語る。

現在、世界39の国と地域で同性婚は認められているが、日本の法律では、婚姻を「両性の合意のみに基づいて成立」と定めており、同性婚は認められていない。

2015年、渋谷区と世田谷区が同性パートナーシップ制度を開始してから同制度は全国に広がっているものの、LGBTQ +の権利保障において日本は後進国だ。彼女たちが人生を「ありのまま」に生きるには、まだまだ法整備と社会の理解が追いついていない。

長村監督も女性パートナーと暮らすLGBTQ +の当事者。第三者の精子提供を受け、出産した子どもは3歳になる。

大切な人と一緒に暮らしたい。家族をつくりたいーー。彼女たちが子どもを持つには、パートナーの元夫との子を一緒に育てる、里親になる、養子縁組をする、精子バンクの利用や賛同してくれた友人などから精子提供を受けて協力医療機関で出産する方法などがある。自然に子どもを授かることができない同性カップルにとって、子どもが欲しいという自然な願いの実現には、信頼のおける医療機関や支援団体の協力が欠かせない。

映画に登場する4組のカップルのうち、1組は遠距離恋愛中だったシングルマザーのパートナーと同棲し、子どもを一緒に育てる決断をするが、あとの3組は第三者の精子提供を受け、国内の医療機関の協力により妊娠・出産した、あるいは妊娠を望んでいるカップルだ。

信頼のおける人にしかカミングアウトしていない彼女たちがカメラの前で本音を語ったのは、インタビュアーが長村だからこそ、と言える。©︎一般社団法人こどまっぷ

たとえば、妊活中のカップルは年齢的なリミットも近い。プレッシャーを感じながら人工受精での妊娠・出産に望みをかける一方、子どもが生まれたら子育てをどう分担するか、そもそも職場の理解を得られるのか、答えのない未来を想像して、ふたりの議論はいつも白熱する。

妊活をしている女性とパートナー、お互いが職場でカミングアウトしていいと思える気持ちにも温度差がある。ふたりの暮らしと、LGBTQ +に対する理解が乏しい社会で守らなければならないプライバシーのバランスの取り方の難しさが垣間見える場面だ。妊活中の女性は「自然に持てないものを欲しがる人っていうのは、あんまり好かれないですね」とため息をつく。

©︎一般社団法人こどまっぷ

また、カナダ人のゲイの友人から精子提供を受けたカップルは出産したばかり。待望の赤ちゃんは、当のカップルはもちろん、ふたりの女性の両親、精子提供した男性と彼の両親と、自分の誕生に関わるたくさんの大人の愛情を一心に受ける。お宮参りやお食い初め、新生児のおめでたい行事が映し出される場面は、幸せな空気に満ちている。

しかし、子どもは今後、いじめに遭って辛い思いをすることがあるかもしれないーー。精子提供した友人は、子どもが生まれた喜びとともに将来への不安も吐露する。

---fadeinpager---

違いより、際立つのは共通点

差別や偏見が世論の一部に根強い背景には、同性カップルのリアルが社会から「見えない」ことにもある。

2025年2月、超党派議員グループが特定生殖補助医療法案を国会に提出した。日本では生殖補助医療に関するルールがなく、商業目的で精子・卵子が売買されることなどが懸念されていた背景はあるが、法案は第三者による精子・卵子提供による不妊治療の対象を法律婚のカップルにしぼり、違反した場合には罰則を課すものだった。

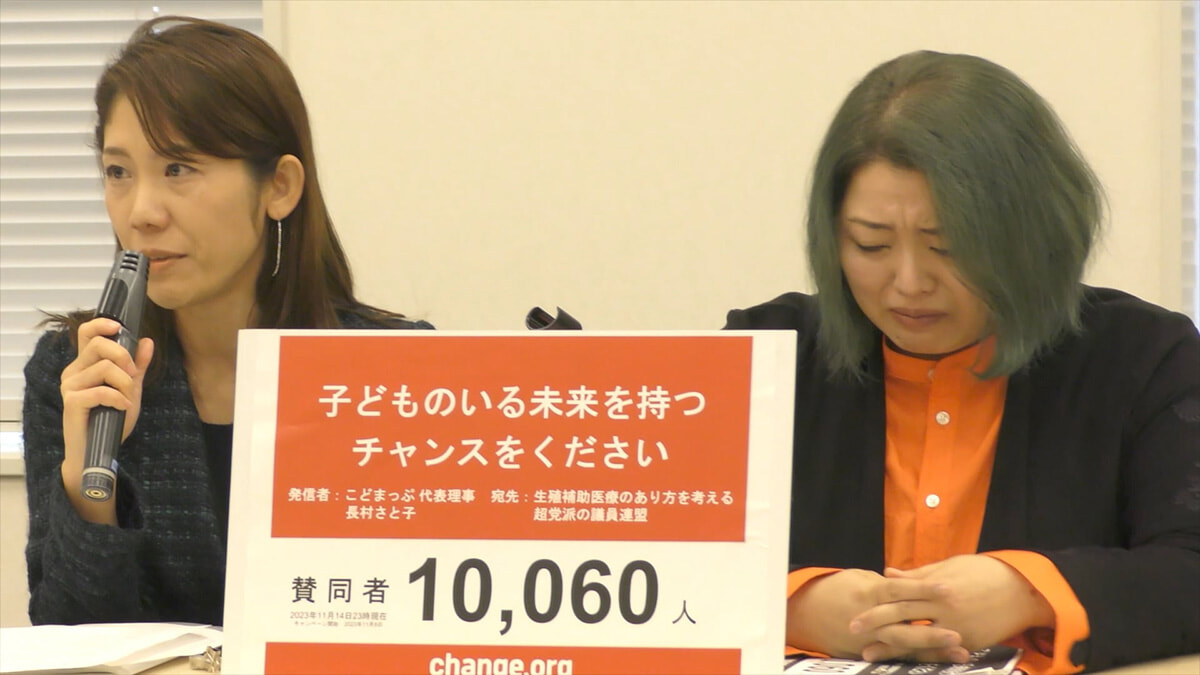

「ふたりのまま」に登場するカップルの事例からわかるように、第三者による精子提供を受けて生まれた子どもたちは既にたくさんいる。法案はただでさえ、生きづらさを抱えた同性カップルの家族をさらに追い込むものだった。長村たち当事者団体も強く抗議し、署名運動を展開。法案は6月の国会閉会とともに廃案になった。

法案に抗議して、「こどまっぷ」は署名運動を展開した。©︎一般社団法人こどまっぷ

LGBTQ +の親に育てられた子は同性愛者になると嘯(うそぶ)く人もいるそうだが、そんなことはない。映画に登場するカップルの10代後半の娘は異性愛者だ。最近気になる男性がいると、長村にスマホの写真を見せながらテンション高めに語る様子はごく普通のティーンエイジャーだ。

一方、彼女は同性カップルとそのコミュニティーに育てられたことで、家族という概念のとらえ方にとても柔軟性がある。長村と相対したインタビューで「自分は他の人より多様性への許容が広いと思う」と笑顔で語るシーンが印象的だ。

作品を見て一貫して感じるのは、異性カップルとの違いより、むしろ共通点。子どもを持つ親なら誰でも感じる日々の喜びや充実感、気づき、不安、戸惑い、いろんな感情が画面から伝わってくる。家族の形に線引きなどしないでほしいーー、彼女たちのリアルな日常には説得力がある。

●監督・編集/長村さと子

●2025年、日本映画 ●88分

●配給/一般社団法人こどまっぷ

●9月20日より、新宿K's cinemaほか全国にて順次公開

https://kodomap.org/futarinomama/

text: Mitsuko Iwai